Война на Яве

Наступивший в Европе мир был прекрасен, поскольку убийства прекратились, а мы по глупости своей считали, что все произошедшее отвратит человечество от новых убийств. Во время войны никто не обсуждал потери, люди молча оплакивали своих погибших. Горе присутствовало всегда и было тяжелым бременем, но его сдерживали, как того требовали обстоятельства. Теперь у выживших появилось время, неожиданно много времени, чтобы подсчитать потери. Во время старомодных войн прошлого мужчины уходили сражаться, а родители, вдовы и сироты плакали о них. Но с тех пор, как в Испании началась современная тотальная война, все изменилось: теперь мужчина мог вернуться с битвы невредимым и обнаружить, что его семья и дом уничтожены. Бомбы, артиллерия, мины, депортация, голод – все это убивало и военных, и гражданских. За всю свою историю Европа не знала таких ужасающих потерь. Словно подписав безмолвный договор, люди держали в себе свою скорбь.

Прошлое не изменить, и хотя в Англии отменили наказание военных времен за «распространение уныния и тревоги», демонстрировать мрачные настроения по-прежнему было не принято. Каждому выпала своя доля воспоминаний, с которыми приходилось жить дальше. И многим приходилось жить, помня о самом страшном – нацистских концлагерях, самом дьявольском и бесчеловечном из явлений войны. Что ж, мы не говорили о мертвых и разрушениях; мы решительно настроились радоваться настоящему.

Однако наступивший мир не означал, что теперь будет спокойно и легко; никто не знал, что теперь делать, ведь долгие годы все думали лишь об одном – о победе над нацизмом. Вскоре после победы я гуляла с другом по Лондону, размышляя: а что теперь? Правда, что? Для начала можно попытаться где-нибудь обосноваться. В тот же день я купила небольшой домик в Лондоне и вообразила, что сделала разумный шаг в правильном направлении. Затем эксперт, который осмотрел мою новую недвижимость, сказал, что упавшая через дорогу мина не только серьезно изменила облик улицы, но и потрясла приобретенное мною здание до основания, повсюду завелась сухая гниль и, откровенно говоря, я провернула не лучшую сделку века. Такие новости обычно звучат тревожно, но тогда они показались мне неважными. Все равно негде было купить ни краску, ни постельное белье, ни мебель. Приобрести дом – просто нервный поступок, который вроде бы должен настроить на мирную жизнь.

Потом я решила, что мне стоит поехать в Восточную Азию. Вообще Азией я была сыта по горло уже после поездки в 1940–41 годах, но чувствовала, что должна (кому?) довести эту войну до конца. К тому же показалось забавной идеей по пути к Тихому океану заехать на родину, в этот край изобилия. Приехав в Америку, я обнаружила совершенно чужую мне страну, где живут незнакомцы, чьи разговоры либо приводят в бешенство, либо вызывают скуку. Единственным утешением были встречи со старыми военными приятелями: мы выпивали и делились историями про наших соотечественников, их тяжелые испытания и жертвы, с которыми приходится сталкиваться по возвращении домой. Бывший капитан патрульно-торпедного катера, перевозивший агентов союзников на захваченные немцами берега; бывший пилот «Тандерболта», который летал, оказывая поддержку пехоте, и другие такие же бывшие солдаты, а ныне простые граждане, согласились со мной, что ничего хорошего из такого равнодушия к войне не выйдет. Америка закрылась от мира в своей безопасности. Сведений о боевых действиях хватало – в форме статей, фотографий, видеохроники, – и все равно американцы не имели ни малейшего представления о том, что такое война.

То, что было правдой более двадцати лет назад, верно и сейчас: от всех людей, переживших войну в своих странах, Америку отделяет пропасть размером с Большой Каньон. Война для американцев – факт, но не реальность; ее здесь как бы и не было. Если бы за время Второй мировой войны на пару американских городов упали несколько бомб, история пошла бы по-другому – может, мир не был бы нарушен, а будущее не выглядело бы таким угрожающим. Поразительно, каким ужасом обернулась слишком большая безопасность.

Я навещала свою мать в Сент-Луисе и лениво, не спеша собиралась в Азию, когда по радио прозвучала ошеломляющая новость об атомных бомбах, за которой сразу же последовала другая – о капитуляции Японии. Как и все остальные, я понятия не имела, что это за оружие, но сильно заволновалась: с каких пор такой эффект производят всего две бомбы? Раньше, сколько бы бомб ни использовали, это никогда не решало исход войны. Помню, как я ходила вверх и вниз по бедным улицам, звонила в двери и спрашивала домохозяек в бигуди и мужчин в майках, что они думают; как вам новости об этих новых бомбах. «Что вы думаете?» – снова и снова вопрошала я. Они тоже выглядели напуганными, отвечали, как рады, что наши парни спасены и вернутся домой, что закончилась война, – но в лицах и голосах читалась тревога. Люди не бросали шляпы в воздух и не кричали, приветствуя бомбардировку, хотя, казалось бы, можно было ожидать бурного ликования.

Поскольку в Азии война закончилась, я быстро вернулась в Европу, где мне и было место. Лондон стал (и до сих пор остается) моим любимым городом. Обшарпанность, продовольственные карточки, следы разрушений, оставленные взрывами и пожарами, усталость, остроумие, особая веселость храбрецов, полное отсутствие пафоса – все это создавало атмосферу, которую я считала лучшей на земле. Но по своей природе и профессии я не добропорядочная горожанка, а путешественница, и хотя мой маленький лондонский дом наконец отремонтировали и обставили, я не уверена, что прожила в нем хотя бы три месяца.

Американские оккупационные силы в Берлине представляла 82-я воздушно-десантная дивизия; главным редакторам наших журналов нравились истории оттуда, а нам нравилась дивизия. Я ездила в Берлин и обратно, это был кочевой период для бывших военных корреспондентов. Берлин лежал в руинах, здания напоминали гигантские сгнившие зубы, что никого из нас не огорчало. К немцам мы относились с полным равнодушием и жестокосердием, полагая, что им стоит немного пострадать после того, что пережили все остальные народы Европы по их вине. В Берлине мы жили весело и лениво; никто из нас не знал, что делать дальше.

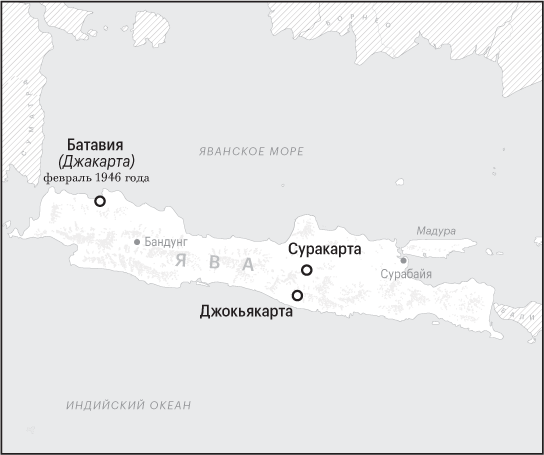

А тем временем люди снова воевали, теперь на острове Ява. К тому моменту я с трудом представляла, как писать о мирных делах, и кроме того, ошибочно полагала, что эта война – своего рода послесловие войны против Японии. В общем, я отправилась в Батавию[68]. Как я уже отмечала выше, именно эта война окончательно настроила меня на мирное время. Память может мне изменять, но, думаю, я знаю точный день, когда я решила навсегда покончить с освещением боевых действий. Мы с двумя молодыми английскими офицерами ехали в джипе через джунгли – на этой территории в любой момент можно поймать пулю от маленьких темнокожих людей, затаившихся в засаде, или подорваться на мине. Но нас к тому времени все уже так достало, что было все равно; нет разницы, что там кто и с кем делает; если люди настолько безумны, чтобы воевать, пусть воюют. И хотя я не могу в этом поклясться, но отчетливо помню, что офицеры, пока мы ехали, цитировали стихи. У англичан потрясающая память на поэзию. Война вокруг нас вызывала полное отвращение, но язык по-прежнему был прекрасен, и поэты, в отличие от политиков, были вменяемыми людьми.

Война в Нидерландской Ост-Индии стала одной из первых ласточек в очень долгой вооруженной борьбе против колониализма. Сегодня мой репортаж с Явы двадцатилетней давности кажется довольно ироничным предвидением грядущих событий. Американские власти были очарованы доктором Сукарно; можно было подумать, что это азиатская копия Авраама Линкольна. Денег для нашего великолепного союзника, этого бастиона чего-то там, не жалели. Потом американцы и Сукарно поссорились, вероятно, именно из-за денег, и союзник превратился в негодяя, плетущего интриги с врагом, китайскими коммунистами. Политика силы – вероятно, увлекательная игра для политиков, которые любят силу. Как мы знаем, игры доктора Сукарно закончились резней, выгодной для США, поскольку вырезали тех, кто был, с их точки зрения, неправ (то есть левых). Готова поспорить, что идеология тут ни при чем и бóльшая часть убийств в Индонезии происходила из соображений личной мести и ксенофобии, а также желания быстро разбогатеть. А доктор Сукарно с самого начала был не более и не менее чем успешным демагогом и оппортунистом, еще одним маленьким диктатором. Американское руководство очень любит поддерживать таких правителей. А еще американское руководство явно любит игнорировать очевидные предупреждения, такие, например, как лозунг «Долой всех белых!» Интересно, как эта фраза звучит на вьетнамском?

Путешествие на Яву

Ява – остров в четыре раза больше Голландии, формой напоминает сильно помятый огурец, брошенный между Индийским океаном и Яванским морем на шесть градусов ниже экватора. Сейчас, более чем через полгода после капитуляции Японии, на этом некогда приятном тропическом острове все еще идет война. Японские войска спокойно живут в глубине острова, где союзники не могут их достать[69], а тысячи голландских гражданских по-прежнему томятся в лагерях для пленных.

По сравнению с великой битвой против Японии, которая завершилась в августе 1945 года, «война» на Яве малозначительна. Каждый день голландцы и британцы теряют несколько солдат убитыми и ранеными; жертвы их самопровозглашенных врагов, группировок коренных индонезийцев, борющихся «за свободу от белых угнетателей», гораздо многочисленнее. Обеим сторонам конфликта нет смысла рассчитывать на славу и триумф.

Большинство голландцев, находящихся сейчас на Яве, пробыли здесь всю японскую оккупацию, они жили в условиях, которые не нужно описывать, – слишком хорошо, к сожалению, известны японские концлагеря. Голландцам помогала выжить надежда вновь обрести семьи, дома, работу и спокойную мирную жизнь. Вместо этого они по-прежнему разлучены со своими семьями, лишены дома, обездолены, а еще их обвиняют в том, что они подлые империалисты, которые уничтожают коренные народы. Несправедливость происходящего убивает их. Слушать яванских голландцев, похоже, никто не желает – отчасти потому, что они не имеют представления, как повыгоднее подать себя с помощью пропаганды, отчасти потому, что все уже устали от чужих страданий и не обращают на них внимания.

Когда голландцы вышли из японских лагерей, индонезийцы встретили их с добротой и дружелюбием, дарили им фрукты, цветы, одежду и даже деньги. И голландцы никак не могли предвидеть, что произойдет дальше. Они говорят, что, если бы прошлым летом между капитуляцией японцев и прибытием на Яву британцев, готовых принять эту капитуляцию, не было зазора в шесть недель, местные экстремистские националисты не провозгласили бы республику, которую голландцы считают государством бандитов.

Голландские женщины по-прежнему живут в тех же самых лагерях, где их держали японцы; мужчины теснятся в маленьких частных домах или в различных казармах и конторах. Они одеты в лохмотья, выживают только за счет пособий голландского правительства или на небольшие зарплаты, которые им платят на официальных работах, – выбор невелик. Разумеется, индонезийцы экспроприировали их плантации или фабрики во внутренних районах страны; возможность работать в качестве госслужащих исчезла; ни одно европейское коммерческое предприятие не функционирует на территории под контролем союзников, потому что торговать там больше нечем.

А между тем где-то в глубине Явы и Суматры все еще находятся в плену 30 000 голландцев, о которых не слышно ничего или почти ничего; по каналам плывут тела голландцев, и нигде голландцы не чувствуют себя в безопасности. Они смотрят на грязные руины своей бывшей колонии, которую помнят цветущей и прекрасной, и не понимают, почему местные теперь говорят, что они были чудовищными поработителями, – ведь индонезийцы при них процветали и плодились, забыли о голоде и болезнях, получали столько знаний, сколько им было нужно.

Лишь несколько белых людей – вероятно, менее двадцати – посетили националистическую Яву, где до этого в течение четырех лет японцы проводили успешную пропагандистскую кампанию «Азия для азиатов». Но недавно одиннадцати корреспондентам разрешили проехать около 500 километров по этой запретной земле.