Новое Просвещение и борьба за свободу знания

Самиздат внес свою лепту в то, чтобы положить конец тоталитарному контролю над мыслью в Центральной и Восточной Европе и в республиках Советского Союза. Он принес сотням миллионов людей возможность свободного самовыражения и более демократические институты. С помощью пишущих машинок, копировальной бумаги и копировальных аппаратов диссидентские писатели и мыслители Восточного блока создали параллельную культуру коммуникаций, даже параллельную политическую культуру, умудрившись обойти ограничения официальных СМИ с их контролируемой государством информацией. Идеи, распространявшиеся в так называемом втором обществе, или второй культуре, самиздата, стали основой движения за свободу, права человека и возможность выражать свое мнение. Многие работы нобелевских лауреатов Бориса Пастернака, Александра Солженицына и Андрея Сахарова публиковались именно таким способом – так же, как и работы некоторых мировых лидеров, выходцев из подпольного диссидентского движения, например Гавела или Леха Валенсы. Солженицын, Гавел и другие даже утверждали, что освобождения Советского Союза и стран Восточного блока не произошло бы без самиздата[95].

Сегодня нам, возможно, стоит задуматься: не создать ли параллельную культуру самиздата у себя в Америке, – ведь при взгляде на наш коммуникационный ландшафт мы мрачно осознаем, что медийные элиты раз за разом нас подводят. Факт в том, что главные телевизионные каналы, газеты, журналы и радио не заметили или сознательно упустили из виду практически каждое важное событие за последние тридцать лет. Наши главные СМИ не сумели помочь гражданам понять и предвидеть победу Дональда Трампа на выборах в 2016 г. (и объяснить, почему американцы голосовали за него), возвышение Берни Сандерса (и объяснить, почему американцы поддержали его), ипотечный и финансовый кризис 2008 г. (и объяснить, почему американцы от него так жестоко пострадали), вторжение в Ирак (и объяснить, почему американцам и иракцам пришлось умирать), подъем Аль-Каиды[96] – да даже крах Советского блока и падение Берлинской стены, вызванные, отчасти, влиянием подпольной прессы. Наша медийная элита живет в пузыре. Проблемы, волнующие миллионы избирателей в глубинке, – и проблемы, жизненно важные для американцев при обсуждении перспектив, – систематически игнорируются[97].

А вдруг пришло время для нового самиздата, теперь уже у нас? Время создать новую параллельную систему коммуникаций и обмена информацией? Систему, принадлежащую не корпорациям – чтобы Facebook[98], Medium и другие якобы «платформы для самовыражения» не могли влиять на нее – и не государству, а самим людям, которые создали бы и поддерживали ее как часть широкой некоммерческой экосистемы. Вацлав Гавел писал о противостоянии первой и второй культур как об эпической битве «анонимной, бездуховной, недвижной и обездвиживающей («энтропической») власти с жизнью, человечеством, бытием и его тайной»[99]. Другие диссиденты говорили о второй культуре самиздата как о «единственной значимой конструкции», которую могли выстроить люди, не желая «оставаться пассивным дополнением к политическим и социальным структурам, созданным правящей властью»[100]. Они подавали друг другу знаки, когда писали, выпускали и распространяли литературу, – с помощью шифров вроде тех, что использовали энциклопедисты, и, подобно энциклопедистам, они сотрясли устои общества[101]. Солженицын писал о мистической мудрости, благодаря которой злободневная информация каким-то образом всегда поднимается на поверхность. «Самиздат, – писал Солженицын, – не дурак, разбирается»[102].

Возможно, сейчас для СМИ настало время сродни тому, что политика пережила 2600 лет назад, когда в Древней Греции появилась демократия –

…До тех пор пока он наглухо покрывает все общество, кажется, что он из камня; однако достаточно в одном месте пробить в нем брешь, достаточно единственному человеку воскликнуть: «Король – голый!» и единственному игроку нарушить правила игры, тем самым изобличив ее как игру, – и все внезапно предстанет в ином свете, а покров, словно бумажный, мгновенно начнет рваться и расползаться.

Гавел писал о правде как о «бактериологическом оружии», с помощью которого один-единственный штатский может «разоружить целую дивизию»[104], подобно тому как Дидро с энциклопедистами называли свой проект «военной машиной» –

В прошлом война за будущее в этой части света была реальной[106], и сражения велись не только за бумагу и печатный станок; ранние строители социализма верили также в необходимость контролировать экран, точнее надсеть экранов и динамиков, каковую в совокупности составляли кино и телевидение[107]. Польский писатель Тадеуш Конвицкий, когда мы с ним тридцать лет назад глядели на чудовищную варшавскую радиомачту, сравнил ее со шприцем, впрыскивающим «наркотическое дерьмо» в политическое тело польской нации. Отказ от этой зависимости – в масштабе целого народа – повлек за собой мучительную ломку[108]. Вспомним, что в так называемых бескровных, «бархатных», революциях, произошедших в Польше и в других странах, когда они наконец вырвались из удушья, та кровь, что все-таки пролилась, была кровью протестующих, разогнанных танками и выстрелами у подножия телебашен в Бухаресте, Вильнюсе и Москве. Они протестовали против лжи, которой жило и которую транслировало тоталитарное государство.

Таковы были первые реальные, физические битвы за контроль над нашими экранами, битвы свободомыслящих людей – со Вселенной монстров[109].

4

Новая сеть

Рассматривая эпоху Просвещения, мы видим, что социальную и коммуникационную сеть того времени формировали издатели, их книги, памфлеты, критика и идеи, которые они доносили до читателей[110]. Современные историки – кстати, представьте, какими увидят историки нас спустя двести, триста, четыреста лет! – ясно говорят о существовании в тот период «сети просвещения», «республики ученых»[111] в Европе, Азии и в остальном мире – и о противостоявших им силах государственной и корпоративной цензуры. Данные о читателях раннего Нового времени, о покупателях книг и периодики, книгопечатниках и торговцах еще только начинают как следует изучать. Кто мог получить лицензию на книгоиздание? У кого был доступ к ресурсам, необходимым для производства? Кто занимался распространением книг и, соответственно, идей? Некоторые стали чертить схему «шести рукопожатий Фрэнсиса Бэкона», соединяя всех мыслителей упомянутой «республики»[112]. И откуда брались деньги? Если говорить о людях, задействованных в проекте «Энциклопедия», то одних только авторов – не говоря уж о типографских работниках, изготовителях бумаги, кучерах с их фургонами литературы, капитанах, перевозивших книги через океаны, моря, реки и каналы, – насчитывалось около трехсот человек[113]. Некоторые историки пришли к выводу, что этому сообществу, преимущественно мужскому, преимущественно привилегированному, оказалось выгодным поддерживать существующий строй и что, наоборот, система, основанная на богатом европейском земельном дворянстве, в новый революционный век демократической политики была сокрушена с удвоенной безжалостностью[114]. А философы, составлявшие это сообщество, возможно, ничем не отличались от тех, с кем боролись.

Несмотря на стремление к равенству, заложенное в их вере в разум, они старались занять командные высоты в культуре и просвещать сверху. Эта стратегия побудила их сосредоточиться на завоевании салонов, академий, журналов и театров, масонских лож и кафе, где они могли привлечь на свою сторону богатых и влиятельных и даже получить доступ к трону через задние двери и будуары[115].

Полем битвы для идей эпохи Просвещения – «просвещения для белых» – были текст, слова, пресса, а бумага и чернила служили оружием. Сегодня нам придется изучить новую сеть – а точнее, сеть, состоящую из множества сетей: телевидения, онлайн-сообществ, социальных сетей. Полем битвы XXI века и за XXI век выступает прямоугольник иного рода: не книга, не журнал, не памфлет, не газета, а экран. Если мы задумаемся над временем, в котором живем, и постараемся понять его возможности, то самым примечательным будет тот факт, что сегодня власть менять мир принадлежит в первую очередь видеокультуре. Возьмем, к примеру, YouTube. Каждый день на нем просматривается 5 миллиардов видео; 2 миллиарда человек активно пользуются им каждый месяц; 30 миллионов активных пользователей в день; 500 миллионов просмотров в день на мобильных платформах; 50 миллионов пользователей, которые выложили свой контент. В 2019 г. мы загружали в нашу сеть 300 миллионов часов видео в минуту, то есть 5 часов в секунду. Мужская аудитория по-прежнему несколько больше женской, но платформа уже стала глобальной: 80 % пользователей находятся за пределами США, и этот огромный архив видео, открытый всем, в любое время, из любой точки мира, работает на 78 языках в 88 странах. И мы сейчас только о YouTube[116].

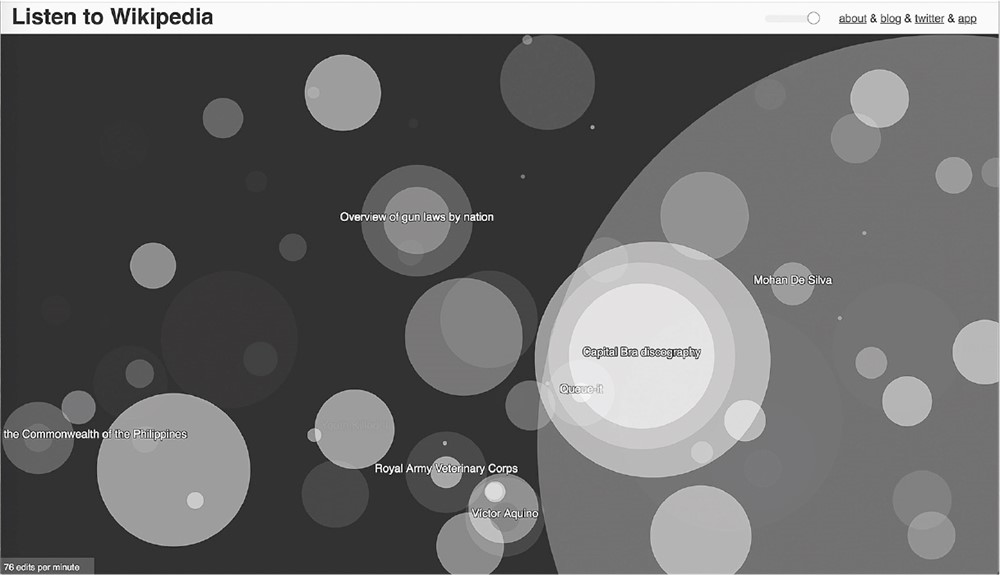

Культура экрана в более широком смысле слова связывает многих из нас, соединяя в одну масштабную сеть. «Википедия» предоставляет более прозрачную статистику о своих пользователях, чем YouTube (что, как мы увидим, неслучайно). У англоязычной версии 35,8 миллиона пользователей (тех, кто зарегистрировался в ней), из которых 141 000 классифицируются как активные (то есть редактировавшие энциклопедию за последние 30 дней), и каждый день под присмотром 1184 администраторов появляются 572 новые статьи. Редактирование – любимое занятие этого коллективного выпускающего сообщества – происходит 1,8 раза в секунду[117]. Редакторы «Википедии» разбросаны по всему миру и говорят на многих языках, но это все еще преимущественно мужчины и, скорее всего, белые[118]. Всех редакторов можно увидеть (и услышать!) на сайте Hatnote, который разработан двумя активистами, ратующими за свободную культуру. Когда кто-то пишет или редактирует статью энциклопедии, здесь раздаются звуки челесты, клавикордов и скрипки, помогая нам визуализировать процесс[119].

Слушайте «Википедию» http://listen.hatnote.com

Мир знания во многих отношениях преображается в мир экранов, и, возможно, именно благодаря этому однажды наступит «новая эпоха Просвещения» – назовем ее так[120]. Представьте самолет, летящий ночью над океаном: когда небо темнеет и подают ужин, больше всего бросается в глаза то, что лица почти всех пассажиров освещены экранами, на которых проигрывается видео. Возможно, один-два человека из десяти что-то читают – электронную или бумажную книгу, но остальные смотрят. Во многом мы все пассажиры этого самолета, получающие информацию о мире уже не из речи и не с печатной страницы, а с помощью движущихся изображений на экране[121]. Видео – ключ к опутанному сетями миру. Компания Cisco Systems – она создает многие из девайсов, которые нас соединяют, – разработала инструмент, прогнозирующий будущее, под названием «Индекс развития визуальных сетевых технологий». Согласно последнему прогнозу – да, он временами грешит преувеличениями – в 2017 г. на планете было 3,4 миллиарда пользователей интернета, то есть почти половина населения Земли, которое на сегодняшний день составляет 7,7 миллиарда. К 2022 г. пользователей станет 4,8 миллиарда – 60 % от населения Земли[122]. В течение первых лет жизни этой книги людей, подключенных к интернету, в мире станет больше, чем не подключенных. К 2022 г. у более чем 28 миллиардов «девайсов и соединений» будет статус онлайн. И – вот в чем фишка – видео составит 82 % от мирового интернет-трафика[123]. Видео.

Видео!

Оно уже доминирует. В пиковые вечерние часы на американских континентах 40 % входящего интернет-трафика приходятся на Netflix, и на одну только Netflix приходится 15 % всего интернет-трафика в мире[124].

Видео. Корни его превосходства уходят глубоко. Да, мы верим, что общество и его правила зиждутся на доминировании печатного слова, но на самом деле человеческая культура была преимущественно визуальной и звуковой – основанной на картинках и звуках, а не на текстах – гораздо дольше, чем текстуальной. Бóльшую часть времени, проведенного на планете, мы принадлежали к устной культуре, воспринимая информацию на слух. Мы начали с этого. «Хомо сапиенс, – писал педагог, священник и ученый Уолтер Онг, – существует примерно 30 000–50 000 лет. Первые же тексты появились лишь 6000 лет назад». На протяжении всего остального времени мы использовали для общения звуки и картинки. И, как напоминает нам Онг, «написанное слово всегда должно каким-то образом, прямо или косвенно, соотноситься с миром звука, естественной средой обитания языка, чтобы мы могли понять значение этого слова. "Чтение" текста означает его звуковое воспроизведение вслух или мысленно… Письменность никогда не обходится без устной речи»[125]. Профессор лингвистики из Массачусетского технологического института Сигэру Миягава и его коллеги также предположили, что наскальные рисунки первых людей расположены там, где они расположены – глубоко в пещерах, не ради защиты от хищников и не потому, что там лучшее место для костра, а по той причине, что в пещерах есть эхо и громкость звука – то, что необходимо рассказчику, повествующему о животных, которые нарисованы на стенах. Звук и картинка – кино эпохи плейстоцена[126].