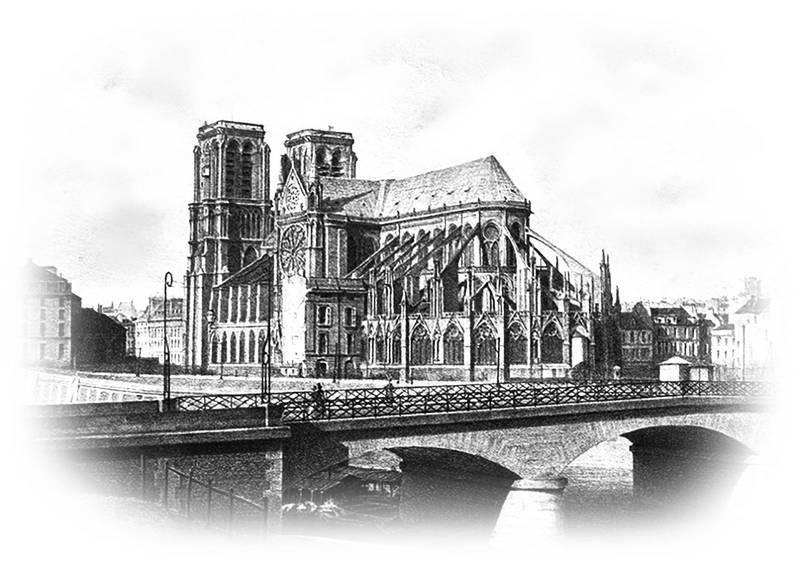

Собор Парижской Богоматери. Париж

В ту минуту, как Квазимодо терялся в догадках, ему показалось, что движение возобновилось на улице, идущей от площади по Сите, перпендикулярно к фасаду собора. Наконец, несмотря на всю густоту мрака, он увидел, как у выхода из этой улицы показалась голова колонны, и вслед за тем всю площадь наводнила толпа, в которой ничего нельзя было рассмотреть впотьмах, кроме того, что это – толпа.

Это зрелище было страшно. Вероятно, эта странная процессия, которая, по-видимому, хотела скрыться под покровом темноты, хранила глубокое молчание. Все же оттуда должен был доноситься кое-какой шум – хотя бы шум шагов. Но эти звуки не долетали до нашего глухого, и масса людей, которую он едва различал, которой не слыхал, хотя она волновалась и двигалась так близко от него, производила на него впечатление сонма мертвецов, безмолвного, неосязаемого, теряющегося во мгле. Ему казалось, что на него надвигается туман, полный людей, что он видит, как в тени движутся тени.

Нотр-Дам де Пари во время реконструкции. 1830-е гг. Литография из оригинального дагерротипа парижского оптика Н. П. Леребурса. В 1839 году Леребурс начал собирать дагерротипные виды Европы и Ближнего Востока. На соборе нет шпиля – его вернут на крышу во время реконструкции, проведенной в середине XIX века

Тогда к нему вернулись его опасения, мысль о покушении на цыганку снова возникла в его мозгу. Он смутно чувствовал, что наступает решительная минута. В эту критическую минуту он все обдумал так основательно и быстро, как того мудрено было ожидать от его слабо развитого мозга. Разбудить ему цыганку? Дать ей возможность бежать? Каким ходом? Улицы все заняты, а задний фасад собора выходит на реку. Нет ни лодки, ни выхода… Оставалось одно: пасть мертвым на пороге собора, сопротивляться, по крайней мере до тех пор, пока не придет помощь, если только она придет, но не нарушать сна Эсмеральды. Несчастную всегда еще успеют разбудить для смерти. Приняв такое решение, он начал более спокойно приглядываться к врагу.

Толпа на площади, по-видимому, росла с каждой минутой. Он понял, что она производила очень мало шума, потому что окна, выходившие на улицы и площадь, оставались закрытыми. Вдруг сверкнул огонь, и над головами замелькало во мраке колеблющееся пламя семи или восьми факелов. При свете их Квазимодо ясно рассмотрел на площади чудовищную, волнующуюся толпу оборванцев, мужчин и женщин, вооруженных косами, пиками, кривыми ножами и палашами, острия которых сверкали. Местами черные вилы торчали, как рога, над этими безобразными лицами. Квазимодо неясно припомнилась эта чернь, и ему даже казалось, что он узнает и лица этих людей, провозглашавших его несколько месяцев тому назад папой шутов. Один человек с зажженным факелом в одной руке и дубиной в другой встал на тумбу и, по-видимому, держал речь. В то же время странная армия сделала несколько эволюций, как бы размещаясь вокруг собора. Квазимодо взял фонарь и спустился на площадку между башнями, чтобы видеть все поближе и придумать средства обороны.

Действительно, Клопен Труйльфу, дойдя до дверей собора, построил свою армию в боевом порядке. Хотя он и не ожидал сопротивления, однако, по свойственному ему благоразумию, хотел сохранить порядок, который позволил бы ему встретить внезапную атаку ночной стражи или отряда королевских войск. Он расположил свой отряд так, что издали и сверху он напоминал римский треугольник в битве при Экноме, кабанью голову Александра или знаменитый клин Густава-Адольфа. Основание этого треугольника упиралось в глубину площади, преграждая доступ на нее с улицы, а одна из сторон была обращена к Отель-Дье, другая – к улице Сен-Пьер-о-Беф. Клопен Труйльфу стал во главе толпы с герцогом египетским, нашим другом Жаном и самыми смелыми из бродяг.

Нападения, подобные тому, которое бродяги намеревались совершить на собор Богоматери, не составляли редкости в Средние века. Того, что мы теперь называем полицией, тогда не существовало. В населенных городах, особенно в столицах, не было одной центральной, охраняющей порядок власти. Феодализм построил эти большие общины странным образом. Город являлся собранием множества отдельных феодальных владений, разделявших его на части, разнообразные по форме и величине. Это создало множество противоречивых организаций, другими словами – никакой организации. В Париже, например, независимо от ста сорока одного владельца, имевших право взимать пошлину, было еще двадцать пять владельцев, пользовавшихся и правом собирать подати и судебной властью, начиная с парижского епископа, которому принадлежало сто пять улиц, и кончая приором монастыря Богоматери в полях, который владел четырьмя улицами. Все эти феодалы лишь номинально признавали авторитет своего сюзерена – короля. Все пользовались правом собирать дорожные пошлины. Все были хозяевами у себя дома. Людовик XI, этот неутомимый труженик, начавший разгром феодального здания, который потом продолжали Ришелье и Людовик XIV в интересах монархии, а Мирабо завершил в интересах народа, – попытался было пробить брешь в этой сети независимых владений, покрывавшей Париж, и издал без всякой последовательности два или три указа, касавшихся общей полиции. Так, в 1465 году им был издан приказ, чтобы граждане, под страхом смертной казни, при наступлении ночи ставили зажженные свечи на окнах и запирали собак. В этом же году было приказано запирать улицы железными цепями и запрещено носить при себе ночью кинжалы или вообще какое-либо оружие. Но все эти попытки введения общих законов быстро сводились к нулю. Граждане позволяли ветру гасить свечи на их окнах, а собакам бродить на свободе. Цепи протягивались только при осадном положении, а запрещение носить кинжалы повело лишь к переименованию улицы Перерезанной глотки в улицу Перерезанного горла – очевидный прогресс! Старинное сооружение феодального законодательства продолжало существовать. Независимые и арендные владения в городе переплетались, сцеплялись, мешали друг другу, вытесняли одно другое. Стражи, помощники стражей, сыщики образовали бесполезную заросль, через которую пробивались во всеоружии разбой, грабеж и подкуп. Таким образом, подобное вооруженное нападение одной части населения на дворец, на особняк, на дом в одном из наиболее населенных мест города отнюдь не представляло ничего необыкновенного при существующем повсюду беспорядке. В большинстве случаев соседи вмешивались в дело только тогда, когда грабеж касался их самих. При выстрелах из мушкетов они зажимали уши, закрывали ставни, баррикадировали двери, предоставляя нападению разыграться при участии стражи или без нее, и на следующий день по всему Парижу толковали: «Сегодня ночью разгромили дом Стефана Барбетта», «На маршала Клермона произведено нападение» и т. п. Поэтому не только королевские резиденции – Лувр, Дворец правосудия, Бастилия, Турнель, – но и дворцы вельмож, как, например, Малый Бурбонский, особняк де Сане, особняк герцога Ангулемского и т. д., были обнесены зубчатыми стенами и над воротами имели бойницы. Церкви охраняла их святость. Однако некоторые из них – собор Парижской Богоматери не принадлежал к числу последних – бывали тоже укреплены. Аббатство Сен-Жермен-де-Пре было обнесено такими же зубчатыми стенами, как резиденция какого-нибудь барона, и истратило на пушки много больше меди, чем на колокола. Еще в 1610 году видны были эти укрепления. Теперь там едва сохранилась только церковь.

Вернемся же к собору Богоматери.

Когда первые маневры были окончены – и, к чести дисциплины бродяг, мы должны сказать, что приказания Клопена были исполнены в полной тишине и с поразительной точностью, – достойный предводитель шайки взобрался на парапет паперти и возвысил свой хриплый, грубый голос, повернувшись в сторону собора и потрясая факелом, свет которого, колеблемый ветром и застилаемый собственным дымом, то озарял, то оставлял в тени багровый фасад храма.

– Тебе, Куи де Бомон, епископ Парижский, член парламента, я, Клопен Труйльфу, король тунский, князь бродяг, епископ шутов, говорю: «Наша сестра, несправедливо осужденная на смерть за колдовство, нашла убежище в твоей церкви. Ты должен был дать ей приют и покровительство. Однако парламент хочет извлечь ее оттуда, и ты на это согласился, так что ее повесили бы завтра на Гревской площади, если бы девушке не помогли Бог и бродяги. Вот мы пришли сюда, епископ. Если церковь твоя неприкосновенна, то неприкосновенна и наша сестра. Если наша сестра не неприкосновенна, то твоя церковь – тоже нет. Поэтому мы предлагаем тебе выдать нам нашу сестру, если ты хочешь спасти церковь, иначе же мы силой возьмем девушку и разграбим церковь. Вот и все! В доказательство я водружаю здесь свое знамя, и да хранит тебя Господь, епископ Парижский!»

К несчастью, Квазимодо не мог слышать этих слов, произнесенных с мрачным, диким величием. Один из бродяг подал Клопену знамя, и он торжественно водрузил его в щели между двумя плитами. То были вилы, на зубьях которых висел окровавленный кусок падали.

Совершив это, король тунский обернулся и оглядел свою армию – мрачную толпу, где взгляды сверкали почти так же, как пики. После минутной паузы он крикнул:

– Вперед, дети! За дело, молодцы!

Тридцать здоровенных молодцов с железными мускулами, по-видимому слесаря, выступили из рядов с молотами, клещами и железными полосами на плечах. Они направились к главному входу в собор, взошли по ступеням и, вскоре очутившись под сводом, принялись рычагами и клещами взламывать двери. Толпа бродяг последовала за ними, чтобы посмотреть или помочь, и запрудила все одиннадцать ступеней лестницы.

Однако дверь не поддавалась.

– Черт возьми, какая крепкая! – сказал кто-то.

– Стара, и оттого хрящи у нее окостенели, – подхватил другой.

– Смелей, товарищи! – ободрял Клопен. – Ставлю голову против старого башмака, что вы взломаете дверь, похитите девушку и ограбите главный алтарь, прежде чем успеет проснуться хоть один из церковных сторожей. Вот, кажется, замок уже подался.

Страшный треск, раздавшийся позади Клопена, заставил его прервать свою речь. Он обернулся. Огромная балка упала с неба. Она задавила с десяток бродяг на ступенях паперти и полетела на мостовую с грохотом пушечного выстрела, перешибив по дороге ноги нескольким бродягам, сторонившимся с криками ужаса. В одну минуту площадка перед папертью опустела. Молодцы, пробивавшие дверь, хотя и бывшие под защитой глубокого свода портика, бросили дверь, и сам Клопен отступил на почтительное расстояние от церкви.

– По счастью, не попался! – воскликнул Жан. – Только ветром пахнуло. Ну а Пьер-душитель – задушен!