Страх физики

Платоновский вопрос о существовании объективной реальности, не зависящей от наших возможностей её ощущать, можно обсуждать бесконечно. Тем не менее мне хотелось бы воспользоваться аллегорией платоновской пещеры, отчасти чтобы показать, какой я начитанный, но в основном потому, что она очень удобна для популяризации некоторых важных идей.

Платон сравнивал наше место в Великом порядке вещей с положением человека, живущего в пещере и имеющего возможность наблюдать только тени, отбрасываемые реальными предметами на её стены. Он утверждал, что мы, подобно такому человеку, обречены лишь слегка «скрести» по поверхности реальности, поскольку наши органы чувств ограниченны и не позволяют проникнуть вглубь природы вещей.

Можно представить себе трудности, с которыми сталкивается платоновский пещерный человек. Тени дают ему, в лучшем случае, плоскую проекцию реального мира. Но иногда на исследователя находит неожиданное озарение. Предположим, что каждым воскресным вечером перед закатом солнца он видит на стене пещеры тень следующей формы:

А вечером каждого понедельника тень выглядит так:

Несмотря на то что наблюдаемая в понедельник тень подозрительно похожа на тень сферического коня, человек подозревает, что на самом деле не всё так просто. Неделю за неделей одни и те же тени появляются на стене пещеры с регулярностью хорошего часового механизма. Наконец, в один из понедельников наш троглодит просыпается раньше обычного и слышит звук разворачивающегося грузовика и звон металла. Обладая незаурядной силой воображения и хорошими математическими способностями, он внезапно понимает, что эти тени принадлежат не разным, а одному и тому же предмету! Добавив в свою картину мира новое измерение, узник пещеры представляет себе цилиндрический мусорный контейнер:

В воскресенье вечером контейнер стоит вертикально и отбрасывает на стену пещеры прямоугольную тень. В понедельник, будучи опрокинутым набок, тот же контейнер отбрасывает круглую тень. Трёхмерный объект, рассматриваемый с разных сторон, может иметь различные двухмерные проекции. Пережив подобный инсайт, наш герой оказывается счастлив вдвойне: мало того, что он решил головоломку с формой теней, так он ещё и обрёл понимание, что различные явления могут быть различными проявлениями одной и той же сущности.

Развитие физики не происходит по принципу: «чем дальше в лес, тем больше дров» — более сложные выводы не всегда следуют из более простых предпосылок. Чаще всего новые открытия являются отражением внезапных озарений, приводящих к смене точки зрения, как в примере выше. Иногда скрытая реальность обнажается при объединении разнородных идей, что приводит к появлению одной теории вместо прежних двух. А иногда независимые ранее физические величины обнаруживают тесную связь, открывая новые горизонты исследований.

Одно такое соединение разнородных, как ранее представлялось, явлений ознаменовало начало эры современной физики, когда Джеймс Клерк Максвелл представил миру свою теорию электромагнетизма, а вместе с ней и объяснение природы света. Вполне логично, что первым творением Бога, по Библии, был свет. Со света началась и история современной физики. Странное поведение света заставило Эйнштейна задуматься о новых отношениях между пространством и временем. Тот же свет, а именно необъяснимое с позиций классической физики явление фотоэффекта привело к появлению квантовой механики. Наконец, квантовая механика в середине XX века легла в основу нашего нынешнего представления о природе всех известных в природе сил, в том числе в основу объединения электромагнитного и слабого взаимодействия. Понимание природы света родилось из предположения, что две очень разные силы — электрическая и магнитная — на самом деле представляют собой две стороны одного явления.

Я уже рассказывал об истории открытия Фарадеем и Генри связи между электричеством и магнетизмом, но мне кажется, эта история не раскрывает всю глубину этой связи так, как мне бы хотелось. Поэтому я предлагаю провести мысленный эксперимент, показывающий, что электричество и магнетизм это одно и то же. Насколько я знаю, этот мысленный эксперимент никогда не ставился, если можно так сказать о мысленном эксперименте, до фактического открытия связи между электричеством и магнетизмом, хотя в ретроспективе он выглядит очень простым.

Мысленные эксперименты являются неотъемлемой частью работы физиков, потому что они позволяют одновременно «наблюдать» явления с разных точек зрения. Вспомните классический фильм Акиры Куросавы «Расёмон», в котором одно и то же событие интерпретировалось каждым из свидетелей по-своему, но каждая из точек зрения дополняла общую картину, давая ключ к восстановлению объективной истины. Поскольку один наблюдатель не может обладать двумя точками зрения на наблюдаемое событие, физики используют стандартную схему мысленного эксперимента с несколькими независимыми наблюдателями, придуманную ещё Галилеем и доведённую до совершенства Эйнштейном.

Для постановки этого мысленного эксперимента нам необходимо знать два факта. Во-первых, единственной силой, помимо гравитации, которую «чувствует» заряженная частица, находящаяся в состоянии покоя, является

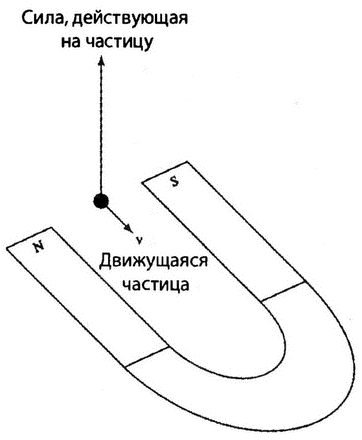

Этих двух фактов достаточно, чтобы прийти к выводу, что кулоновская сила для одного наблюдателя является силой Лоренца для другого, а электричество и магнетизм тесно связаны друг с другом, как круг и прямоугольник на стене пещеры. Посмотрим ещё раз на предыдущий рисунок. Неподвижный наблюдатель видит покоящийся магнит и движущуюся частицу, на которую действует магнитная сила Лоренца.

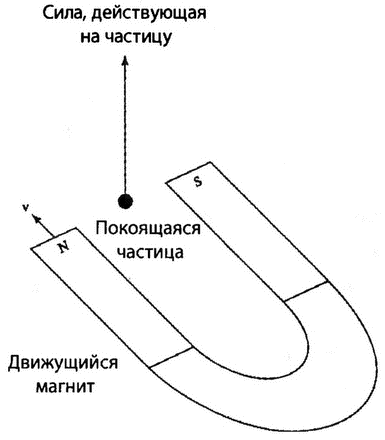

А теперь представьте себя на месте наблюдателя, движущегося вместе с частицей. В этом случае частица будет по отношению к вам неподвижна, а двигаться будет магнит, и вы увидите следующую картину:

Поскольку покоящаяся заряженная частица может «чувствовать» только электрическую кулоновскую силу, то сила, действующая на частицу, с его точки зрения, должна быть электрической. Кроме того, согласно принципу относительности Галилея законы физики не должны различаться для двух наблюдателей, движущихся друг относительно друга с постоянной скоростью. Согласно этому принципу, у нас нет никакой возможности определить, что на самом деле движется, а что покоится: частица или магнит. Всё, что мы можем сказать, это то, что магнит и частица движутся

Но мы только что заключили, что в случае покоящегося магнита и движущейся частицы на последнюю должна действовать сила Лоренца, отклоняющая частицу вверх. В случае же, когда частица покоится, сила, действующая на неё, должна быть электрической. Откуда она берётся? Видимо, с точки зрения второго наблюдателя, именно так проявляет себя магнитная сила, которую фиксирует первый наблюдатель, то есть электричество и магнетизм проявляют себя как различные «тени» одной и той же

Вернёмся теперь в сегодняшний день и посмотрим, как в свете вышеизложенных принципов выглядят последние достижения современной физики. Когда я рассказывал об удивительной связи между сверхпроводниками и суперколлайдерами, я говорил, что происхождение масс элементарных частиц может быть связано с их взаимодействием с глобальным морем виртуальных частиц, которое «тормозит» их, создавая такой же эффект, как наличие массы в классической механике. Я также говорил, что то же самое происходит со светом в сверхпроводнике. Если бы мы жили внутри сверхпроводника, мы бы воспринимали фотон — переносчик света — как частицу, обладающую массой, потому что не догадывались бы, что единственная причина, по которой фотон ведёт себя как массивная частица, заключается в его взаимодействии с материей, находящейся в определённом состоянии.

Как, будучи узниками метафорической сверхпроводящей пещеры, мы смогли бы догадаться о существовании подобного механизма возникновения массы фотона и подтвердить справедливость наших выводов, не имея возможности посмотреть на сверхпроводник извне? Я не уверен, существует ли какое-нибудь универсальное правило, но, когда происходит «щелчок в мозгу» и все части пазла складываются вместе, мы скачкообразно переходим на новый уровень понимания связи между казавшимися ранее несвязанными явлениями и приходим к заключению, что, по-видимому, сделали правильный выбор.

Такой «скачок» в физике элементарных частиц начался в конце 1950-х и закончился в начале 1970-х годов. Постепенно стало ясно, что квантовая электродинамика, добиться завершения которой удалось после совещания на Шелтер-Айленде, могла бы быть взята за образец для построения ещё более общей квантовой теории, описывающей все известные фундаментальные взаимодействия. Как я уже писал ранее, математический аппарат квантовой электродинамики и теории слабого взаимодействия, отвечающего за большинство ядерных реакций, очень похож. Единственное отличие заключается в том, что переносчики слабого взаимодействия являются массивными частицами, а переносчики электромагнитного взаимодействия — безмассовыми. И в 1961 году Глэшоу продемонстрировал, что эти две разные силы действительно могут быть соединены в одной теории, в которой электромагнитное и слабое взаимодействия оказываются разными проявлениями одной и той же сущности. Но оставался нерешённым вопрос, почему фотон не имеет массы, а переносчики слабого взаимодействия — W- и Z-бозоны — имеют.

Однако после того, как было признано, что само пространство способно действовать как огромный «сверхпроводник», в том смысле, что фоновое поле виртуальных частиц может приводить к возникновению эффективных масс у движущихся сквозь него реальных частиц, Стивен Вайнберг и независимо от него Абдус Салам в 1967 году доказали, что именно это и происходит с W- и Z-бозонами.

Интересно здесь не само открытие механизма возникновения масс у W- и Z-бозонов, а то, что в отсутствие такого механизма электромагнитное и слабое взаимодействия оказываются лишь различными проявлениями одного и того же физического явления. Ещё раз: наблюдаемое различие между этими двумя взаимодействиями в значительной степени — результат стечения обстоятельств. Если бы мы не жили в пространстве, заполненном когерентным ансамблем виртуальных частиц в определённом квантовом состоянии, электромагнитное и слабое взаимодействия выглядели бы для нас одинаково. Они представляются нам в виде различных теней на стене пещеры, скрывая свою истинную природу за пределами прямых свидетельств наших органов чувств.