Дарвинизм в XXI веке

Насколько плотно сомкнуты естественные экосистемы, можно представить хотя бы на примере всем известной серой крысы (пасюка). Как известно, этот грызун в исторически ничтожные сроки завоевал весь земной шар, научился жить в морозильных камерах и кабельных шахтах, в трюмах кораблей и в канализационных коллекторах. Но в природе крысу — со всем ее умом, проворством, экологической и поведенческой пластичностью и прочими несравненными достоинствами — «берут» в одну-единственную экосистему на одну-единственную роль — ту, которую она играла до знакомства с человеком: всеядный околоводный грызун травянистых речных долин субтропического пояса. Так жили пасюки на своей родине в Восточном Китае, так живут немногие устойчивые «вторично-дикие» крысиные популяции — например, в Закавказье. Ни в какие другие

Другой пример: кто не знает «городской ясень» (американский ясенелистный клен

Понятно, что эволюция в таком сообществе сильно затруднена и идет в основном в направлении дальнейшего совершенствования приспособленности к своей нише (если только оно возможно). Виды в сообществе всё точнее притираются друг к другу: цветковые растения подлаживаются под определенные виды опылителей (вырабатывая иногда специальные приспособления, чтобы не допустить в цветок посторонних насекомых), хищники оттачивают приемы охоты на ограниченный круг жертв, паразиты формируют сложные жизненные циклы, повышающие вероятность встречи с хозяином. Видообразование случается редко: ведь видам-потомкам придется как-то разделить и без того тесноватую исходную нишу. Эволюция идет все медленней и во многих группах почти останавливается: «конструкция» организма доведена до предела своих возможностей, любые отклонения оказываются невыгодными.

Порой их членам все же выпадает шанс: появляется новый ресурс, освоение которого позволяет создать новую нишу. В результате рождается новый вид, который, в свою очередь, может стать ресурсом и поводом к видообразованию для кого-то другого — не меняя, однако, общей структуры сообщества (вспомним американских плодовых мух рода

Однако устойчивость природных сообществ хоть и очень велика, но не бесконечна. Рано или поздно она оказывается исчерпанной, и начинается распад устоявшихся связей. Направление эволюции резко меняется — теперь требуется уже не максимально совершенствоваться в своем экологическом «ремесле», а найти какие-то новые возможности существования. Труднее всего это сделать тем видам, которые были наиболее успешны и эффективны в своей экологической роли в прежнем сообществе, — как правило, они вымирают. Зато для неспециализированных «дилетантов», прежде ютившихся где-то на задворках сообщества и хватавшихся за все, что подвернется, открываются неограниченные возможности. Захватывая освободившиеся ниши или создавая новые, вчерашние маргиналы формируют новое сообщество. При этом они стремительно эволюционируют, меняют свой облик и поведение, порождают множество новых форм. Большинство этих форм недолговечны — они либо вскоре вымирают, либо продолжают быстро меняться, так как те экологические связи, в которые они вступают, оказываются неустойчивыми (пищевые ресурсы, к добыче которых они только-только начали приспосабливаться, вдруг кончаются; приходят новые, более эффективные хищники и конкуренты и т. д.)[203]. Но в конце концов все вновь образовавшиеся формы так или иначе «притираются» друг к другу, образуя новое сообщество, все «вакансии» в нем постепенно заполняются, и опять начинается взаимная притирка, подгонка и совершенствование в новой системе экологических ниш.

Такой взгляд на эволюцию высказал в 1969 году советский палеоботаник Валентин Красилов. Эволюцию внутри устойчивой экосистемы, направленную на приспособление видов друг к другу, он назвал когерентной; эволюцию в условиях кризиса и распада, когда «каждый сам за себя» и «кто смел, тот и съел», — некогерентной. Переходы от когерентной эволюции к некогерентной могут происходить в разных масштабах — континента, региона, острова, даже отдельной ограниченной территории, где по каким-либо причинам рухнула прежняя экосистема (при условии, что эту территорию не могут занять граничащие с ней сообщества). Но иногда такие переходы приобретают глобальный характер, охватывая всю биосферу или, по крайней мере, все сухопутные и пресноводные экосистемы (или наоборот — весь Мировой океан). В истории Земли такие катаклизмы происходят нечасто и длятся недолго (в геологическом, конечно, масштабе времени), но они радикально меняют облик биосферы, выводя на сцену новых «действующих лиц» и убирая прежних героев.

Нетрудно заметить, что представление об особых периодах, когда вся биосфера переходит в состояние некогерентной эволюции, сильно перекликается с уже знакомой нам теорией катастроф Кювье. Сам Красилов (не скрывавший своих симпатий к катастрофизму[204]) полагал, что причиной таких переходов служат какие-нибудь «форс-мажорные» внешние воздействия, слишком мощные, чтобы экологические сообщества могли их выдержать, — такие, как резкое изменение климата или крупные подвижки земной коры. Однако при анализе быстрой смены растительности в середине мелового периода (изучение которой и привело его к представлениям о двух типах эволюционных процессов) Красилов не указал такого внешнего воздействия. А последующие исследования этого эпизода геологической истории, сложившиеся в итоге в стройную концепцию мелового ценотического кризиса, показали, что переход к некогерентной эволюции может быть вызван чисто эволюционными причинами.

Вспомним: обсуждая «астероидную» теорию вымирания динозавров, мы упоминали тот странный факт, что смертоносный астероид погубил почему-то только некоторые строго ограниченные группы (в частности, из сухопутных — практически только динозавров и птерозавров). И замечали в связи с этим, что на растения и насекомых астероидный апокалипсис не оказал вообще никакого заметного влияния: в осадочных породах соответствующего времени, содержащих только останки наземной растительности и насекомых, найти границу мезозойских и кайнозойских отложений часто не удается вообще.

Это правда, но не вся. Флора и энтомофауна конца мелового периода действительно практически не отличаются от раннекайнозойских — но при этом радикально отличаются от флоры и энтомофауны

Картина этой тихой, но куда более масштабной, чем вымирание динозавров, революции в общих чертах выглядит примерно так. В конце юрского периода в разных группах голосеменных растений (на тот момент — самых продвинутых представителей растительного царства, составлявших основу тогдашних наземных экосистем) появилась мода на опыление насекомыми. Вместо того чтобы защищать свою драгоценную пыльцу от насекомых-пыльцеедов, позднеюрские голосеменные начали активно привлекать шестиногих, создавая из своих репродуктивных органов что-то вроде примитивных цветков. Впрочем, это делали в основном растения, игравшие второстепенные роли в тогдашних растительных сообществах. Цари мезозойской флоры — такие, как феникопсисы, хейролепидиевые или гинкговые, — в сделки с вредителями-пыльцеедами не вступали: при их размерах, обилии и количестве производимой ими пыльцы они не нуждались в «адресных» опылителях. Их вполне эффективно опылял традиционный агент — ветер, не требующий за свои услуги никакой платы.

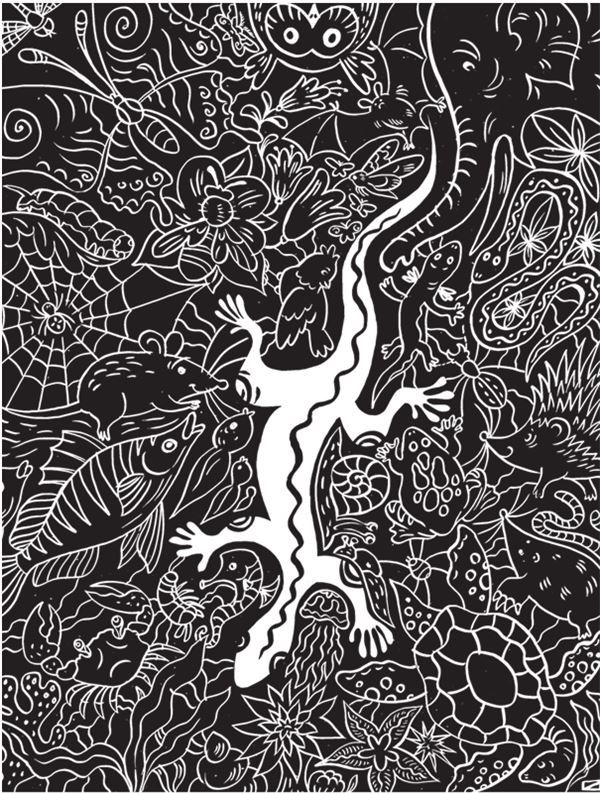

Так или иначе, в начале мелового периода (а возможно, еще в самом конце юрского) на сцену выходят настоящие цветковые растения. Какими именно были их цветы, сказать трудно (в отложениях этого времени собственно цветы или их элементы пока не найдены, но найдены окаменелости плодов и их частей, позволяющие судить о принадлежности растений к цветковым), но, судя по окаменелостям, сами растения были достаточно небольшими и имели мелкие листья. В раннемеловых отложениях они и их пыльца попадаются нечасто и занимают довольно скромное место среди других растительных окаменелостей. Однако в середине мелового периода происходит настоящий взрыв: в течение считаных миллионов лет цветковые растения захватывают бóльшую часть сухопутных экосистем. Прежние доминанты, формировавшие обширные леса, вымирают полностью или почти полностью (от целого класса голосеменных, представители которого обильно росли некогда по всему Северному полушарию, остался единственный вид: дерево гинкго, дотянувшее до наших дней в двух небольших районах северо-восточного Китая). Другие, прежде игравшие подчиненную роль в сообществах, начинают быстро эволюционировать — часть порождаемых ими видов оказывается недолговечной, но другие постепенно приобретают характерные черты современных хвойных. Исчезновение одних (прежде весьма обильных) групп и быстрое формирование других идут словно бы наперегонки. Примерно то же самое происходит с насекомыми и другими наземными беспозвоночными: исчезают или сильно сокращают свое разнообразие и обилие многие характерные мезозойские группы, зато появляются те, в ком уже можно угадать представителей преобладающих ныне групп — перепончатокрылых (к которым относятся осы, пчелы, шмели, муравьи и ряд других насекомых), бабочек, двукрылых (мухи и комары), богомолов… Быстро меняется состав и облик термитов и жуков, одновременно растет их разнообразие. Примерно 90 миллионов лет назад, в начале верхнемеловой эпохи, флора и энтомофауна в целом уже приобрели облик, характерный для следующей — кайнозойской — эры. И когда спустя примерно 30 миллионов лет эта эра наступила, растения и насекомые, как уже говорилось выше, этого словно бы и не заметили.

Как всегда в палеонтологии (и вообще в «науках о прошлом» — истории, космогонии), восстановить последовательность происходивших событий хотя порой и трудно, но все же неизмеримо легче, чем выяснить их причины. А главное — любые предположения на сей счет так и останутся предположениями, которые в любой момент могут быть опровергнуты новыми фактами, но никогда не будут однозначно доказаны. Но палеонтологи все же пытаются установить эти причины (тем более что, как мы увидим в главе 20, в ХХ веке философ Карл Поппер убедил ученый мир, что то же самое справедливо вообще для любых научных теорий — и, стало быть, теории палеонтологов в этом отношении ничем не хуже теорий физиков). Наиболее убедительная гипотеза о причинах резкой (по геологическим меркам) смены состава растительности в середине мелового периода была предложена в конце 1970-х годов советским палеонтологом Владимиром Жерихиным и получила название «концепция мелового ценотического кризиса».

Жерихин обратил внимание на то, что цветковые растения с самого начала своей истории оказались способны к своего рода неотении. Мы уже встречались с этим понятием в предыдущей главе, но там речь шла о животных, способных размножаться на стадии личинки. У растений тоже бывает неотения — размножение

Казалось бы, как могут низенькие травки с мягкими стеблями, неспособные участвовать в «гонке к солнцу» и неизбежно оказывающиеся в буквальном и переносном смысле в тени величественных деревьев, угрожать процветанию последних? Напрямую — никак. Но новоявленная мелюзга и не пыталась конкурировать или иным образом бороться с гигантами. Согласно предположению Жерихина, она начала с того, что монополизировала

И вот тут уже нам волей-неволей надо прервать изложение жерихинской реконструкции драматических событий, разыгравшихся в первой половине мелового периода, чтобы разобраться, что такое сукцессия и как она происходит.

Наверное, каждый хоть раз видел такую картину: через цветущий луг понадобилось проложить какую-нибудь трубу или кабель. Приходят рабочие, роют траншею, кладут трубу, закапывают и уходят. Уже через несколько дней (особенно если погода стоит дождливая) оставленная ими прореха в травяном ковре начинает затягиваться: на полосе голой перекопанной земли пробиваются зеленые ростки.

Но тот, кто внимательно приглядится к заселяющей перекопанный участок растительности, заметит, что это совсем не те растения, которые растут на нетронутой части луга. Основную массу окружающей растительности там составляют злаки, среди которых цветут луговые васильки, колокольчики, ромашки, высятся султаны конского щавеля… А из перекопанной земли лезут мать-и-мачеха, лебеда, бодяк и прочие сорняки.

Собственно, мы называем эти травы сорняками именно за их способность быстро заселять всякое очищенное от других растений место — в том числе вспаханные поля и вскопанные грядки. Как правило, у них мелкие семена, легко рассеиваемые ветром и по многу лет сохраняющие всхожесть. Они быстро растут, причем в основном за счет надземной части — корневая система у них сравнительно маленькая, рассчитанная на рыхлую и влажную почву. Впрочем, они не слишком капризны — им нипочем резкие перепады температур, многие из них могут расти и на очень бедных почвах, и на кислых или засоленных, и даже на крышах и карнизах кирпичных строений, ухитряясь пускать корни в накопившиеся в щелях крохотные порции грунта. Конечно, из такой земли много питательных веществ не извлечешь, но сорняки умеют приноравливаться к обстоятельствам: лебеда, которая в огороде вымахала бы почти в человеческий рост, на крыше или на обочине дороги может иметь в высоту всего несколько сантиметров. Но при этом на ней вызревают совершенно полноценные семена — правда, в значительно меньшем количестве, чем на крупном растении.

Растения-сорняки (в научной литературе их почтительно именуют «пионерами») безраздельно царят на захваченном участке два-три года. Большинство из них — однолетники, которые каждый год отмирают, а их останки, медленно перегнивая, постепенно меняют структуру и химизм земли, в которой растут: теперь это уже не голый грунт, а почва. На ней уже могут расти травы следующей волны заселения. Например, пырей — злак-пионер с быстро растущими корневищами. Он не любит расти на голом грунте, но с удовольствием заселяет участки, уже «благоустроенные» сорняками первой волны. Проникнув туда, пырей быстро формирует в толще почвы густую сеть своих корневищ. Чем она плотнее, тем труднее семенам сорняков-пионеров прорастать, тем меньше воды и минеральных веществ достается их корням. В конце концов первопоселенцы полностью сходят со сцены, оставляя ее пырею и другим растениям второй волны.

Но и их вскоре постигает та же участь: меняя структуру почвы, ее химический состав, микроклимат почвенного и прилегающего к нему тонкого воздушного слоя, они создают благоприятные условия для вселения растений следующей очереди — еще более требовательных к условиям жизни, зато способных расти в плотно сомкнутом сообществе. Пырей сменяется мятликом и другими злаками, образующими сплошную дерновину; среди прочих появляются бобовые растения, способные обогащать почву соединениями азота… Окончательно устойчивое луговое сообщество часто формируется лишь с четвертой волной заселения.