Дарвинизм в XXI веке

Единого мнения на этот счет нет — даже у тех ученых, которые придерживаются последовательно эволюционного подхода. Один из сценариев выглядит так: «цветковая революция» привела к резкому расширению кормовой базы для растительноядных животных — новая наземная растительность оказалась намного продуктивнее прежней и к тому же производила плоды и крупные семена, переварить которые могли и неспециализированные едоки. К тому же все это росло не где-то в недостижимой вышине, как в лесах голосеменных, а прямо на земле. И использовать этот ресурс начали не только травоядные динозавры и насекомые-фитофаги, но и — с некоторым запозданием — млекопитающие. Как раз примерно в середине позднемеловой эпохи, во время максимального расцвета динозавров начинает быстро расти обилие и видовое разнообразие так называемых многобугорчатых (древняя группа млекопитающих, известная с середины юрского периода; внешним видом и, вероятно, образом жизни они сходны с грызунами, но не родственны им). Причем особенности новых видов недвусмысленно свидетельствуют о том, что они перешли от всеядно-насекомоядного питания (более или менее характерного практически для всех мезозойских млекопитающих) к питанию преимущественно растительными кормами.

Вряд ли многобугорчатые могли составить серьезную конкуренцию травоядным ящерам — уж слишком разными были их размеры. Да и состав кормов, вероятно, тоже не совпадал: переваривание зеленой массы требует длинного (не только относительно, но и по абсолютной величине) кишечника и потому крайне затруднительно для небольших животных, особенно теплокровных с их высоким уровнем обмена. Даже среди современных грызунов очень мало видов, которые бы питались в основном травой и листьями — у большинства это все-таки скорее дополнение к семенам, клубням и тому подобным калорийным и легко усвояемым кормам. Но мелкие травоядные в свою очередь представляли собой свободный ресурс. И на него вскоре нашлись потребители — хищники. В основном тоже из числа млекопитающих: мелкие ночные животные, которыми были растительноядные зверьки, оставались почти неуловимыми для хищных рептилий, охотившихся в основном днем. (Впрочем, как раз в это время быстро увеличивается разнообразие змей, причем среди них появляются те группы, современные представители которых охотятся в основном на мелких млекопитающих.)

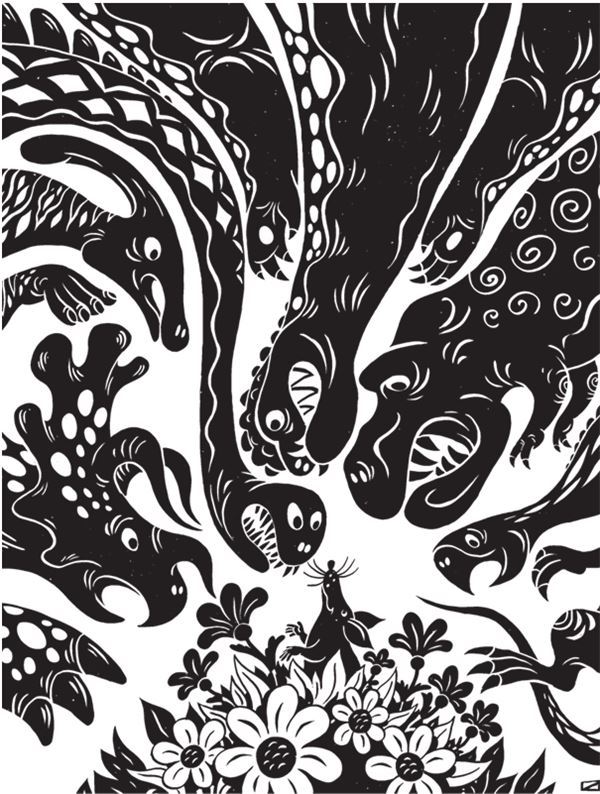

Достаточно допустить, что эти первые специализированные хищники среди млекопитающих через некоторое время «распробовали» молодь динозавров — и готова стройная версия. В самом деле, даже самые крупные динозавры несли относительно мелкие яйца: более крупные потребовали бы более толстой скорлупы, но тогда было бы невозможно обеспечить зародышу газообмен. Соответственно и детеныши из этих яиц появлялись размером с крупную современную ящерицу. Такие существа ночью (когда температура их тела понижена) становились легкой добычей шустрых теплокровных хищников с ночным зрением и высокоразвитым обонянием. При этом динозаврята были для этих хищников добычей факультативной (в основном-то те охотились на растительноядных млекопитающих), так что снижение их численности не влияло сколько-нибудь существенно на численность хищников. Когда к этому в самом конце мелового периода добавилось еще и некоторое похолодание климата и усиление сезонных и суточных температурных перепадов (из-за смещения континентов и вызванного им изменения основных океанских течений), это привело к полному выеданию динозавров.

Разумеется, против этой гипотезы тоже можно привести ряд возражений — начиная с того, что она тоже не объясняет постепенное угасание видообразования в группе динозавров. Эту трудность пытается разрешить другая, менее наглядная гипотеза: становившиеся все более разнообразными и совершенными млекопитающие понемногу вытеснили — не съели, а конкурентно вытеснили —

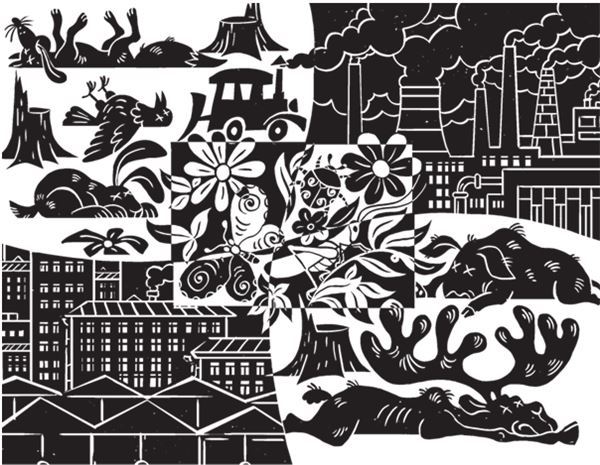

Есть и другие гипотезы, так или иначе трактующие вымирание динозавров как отдаленное последствие «цветковой революции»[208]. У любой из них можно найти уязвимые места, но все же в целом они выглядят куда более убедительными, чем эффектные, но внутренне противоречивые версии, в которых

Но вернемся от рокового мел-палеогенового рубежа на 30–35 миллионов лет назад — в середину мелового периода. Итак, эволюция большинства мезозойских наземных растений и насекомых перешла из когерентного режима в некогерентный.

Следует отметить, что это коснулось не только новых персонажей эволюционной драмы — цветковых растений и так или иначе связанных с ними насекомых, — но и тех групп прежних обитателей суши, которые сумели ответить на вызов «цветковой революции». В современной флоре в целом голосеменные уступают цветковым, однако во многих районах и даже обширных климатических зонах — например, в таежном поясе — именно они являются доминантами, определяющими облик и структуру растительных сообществ. В других местах они составляют достойную конкуренцию доминантам из числа цветковых (например, в «правильных» климаксных сообществах, сложившихся на берегах упоминавшейся в главке о сукцессиях бухты Глейшер-Бэй на Аляске, практически на равных доминируют ель и ольха). Да и в средней полосе России на песчаных почвах сосна способна не только формировать устойчивые боры, но и самостоятельно заселять открытые пространства, вытесняя с них луговую растительность. Правда, это может происходить только в отсутствие крупных травоядных — диких или домашних — и сколько-нибудь регулярного кошения травы. Кроме того, при одновременном и достаточно плотном заселении луга сосной и мелколиственными деревьями-пионерами (прежде всего березой и осиной) сосна проигрывает последним в скорости роста и быстро выпадает из сомкнутого молодого леса. Тем не менее такие способности современных хвойных могут показаться противоречащими тому, что было сказано о причинах успеха «цветковой революции».

Но вспомним, что современные сосны и ели, лиственницы и пихты, кедры и кипарисы — это совсем не те голосеменные, что царили в мезозойских лесах. Их предки устояли в напряженном соперничестве с цветковыми растениями потому, что сумели своевременно найти достаточно эффективные пути собственной быстрой эволюции. То же можно сказать и о современных представителях сосудистых споровых растений — хвощах, плаунах и папоротниках, — преобладавших на Земле в палеозое и раннем мезозое. Все современные плауны и хвощи[209] и большинство папоротников — растения травянистые, а некоторые виды хвощей даже сумели стать злостными сорняками, то есть растениями-пионерами. Это означает, что они выжили, освоив ту жизненную форму, которую «открыли» цветковые растения — вписавшись таким образом в новые, кайнозойские растительные сообщества. Сообщества же мезозойские исчезли полностью — сейчас их невозможно найти даже в виде маленьких редких островков (как, скажем, строматолитовые бактериальные маты — основной тип экосистем докембрия, давно утративший свое значение, но встречающийся кое-где и в наши дни на мелководьях тропических морей).

Впрочем, нам сейчас важно, что глобальный (охвативший практически всю сушу) переход от когерентного режима эволюции к некогерентному мог быть обусловлен не форс-мажорными внешними воздействиями, а предшествующей

Этот подход, развиваемый рядом российских ученых (в основном палеонтологов), получил название теории эко-системного контроля, или экосистемной теории эволюции. Название, возможно, чересчур громкое: вряд ли представления сторонников этого подхода уже можно считать «теорией» в полном смысле этого слова — такой, как синтетическая теория эволюции. Скорее, это пока что наброски, контуры будущей теории. Тем не менее уже в своем сегодняшнем состоянии этот подход позволяет объяснить многие странные и парадоксальные феномены, выглядящие необъяснимыми в рамках традиционных взглядов.

Прежде всего бросим взгляд на те явления, которые выглядят необъяснимыми в рамках господствующих сегодня эволюционных концепций. «Обратная зависимость» между размером животного и скоростью его эволюции в рамках экосистемной теории получает довольно убедительное объяснение. Крупные животные эволюционируют быстрее мелких, потому что они всегда экологически более уязвимы: их популяции требуют для устойчивого существования гораздо больших территорий.

(Например, если вырубить большой лесной массив, оставив от него только участок в один квадратный километр, на этом пятачке могут сохраниться все обитавшие в лесу виды бабочек, почти все виды грызунов и насекомоядных — и ни одного вида лесных копытных, не говоря уже о крупных хищниках.) В результате их локальные популяции чаще вымирают, освобождая экологические ниши и открывая тем самым возможность для изменений другим видам[210]. Что интересно, у наземных растений, лишенных подвижности и поведенческой пластичности и всегда остающихся начальным звеном пищевой цепи, такой парадоксальной зависимости скорости эволюции от размера организма не наблюдается: во всех размерных классах и жизненных формах можно найти виды с очень разной скоростью эволюции, в целом же скорее травянистые растения эволюционируют быстрее деревьев.

С точки зрения экосистемной теории не выглядит загадкой и стабильность видовых признаков у популяций с бесполым или партеногенетическим размножением. Вид — это не просто множество особей, способных к скрещиванию друг с другом и изолированных от других таких множеств. Вид — это прежде всего уникальная экологическая ниша, под которую подогнаны все особенности строения и физиологии данных существ. Они представляют собой локальный адаптивный оптимум, отклонения от которого пресекаются стабилизирующим отбором — и это обстоятельство никак не зависит от того, размножается ли данное существо половым путем или только бесполым. Примеры, приведенные в главе 2, показывают это достаточно красноречиво. Но, пожалуй, самым поразительным примером того, что естественный отбор может «в одиночку», без содействия каких-либо иных сил поддержать генетическую стабильность вида, стал крайне необычный организм, сама видовая принадлежность которого может быть определена лишь условно.

К ак известно, раковые заболевания не заразны. Из этого правила, однако, есть несколько исключений: некоторые опухоли (например, лицевая опухоль тасманийских сумчатых дьяволов, угрожающая сейчас существованию этого вида) ухитряются «перепрыгивать» с одной особи на другую. Впервые это явление открыл в 1876 году русский ветеринар Мстислав Новинский, изучая опухоли половых органов собак. Новинский назвал открытую им болезнь «трансмиссивная венерическая саркома» (ТВС). ТВС, как правило, не смертельна и не дает обычных метастазов: разросшиеся опухоли через несколько месяцев деградируют, а переболевший пес становится невосприимчивым к заражению. Однако времени существования опухоли хватает, чтобы клетки с нее при половых контактах (за что саркома и получила эпитет «венерическая») перешли на другую собаку.

В 2014 году международная (в основном британская) группа исследователей прочла геном клеток ТВС из разных клонов и сравнила их друг с другом, а также с геномом собак. Поскольку все раковые клетки отличаются резко сниженной способностью к контролю и исправлению мутаций, можно было ожидать, что в клетках ТВС мутаций окажется много. И действительно, по сравнению с исходным собачьим геномом ученые насчитали почти два миллиона нуклеотидных замен. Те или иные изменения затронули примерно 10 тысяч белок-кодирующих генов — то есть почти половину их общего числа. 647 генов вовсе потерялись. В геноме ТВС нашлось также множество хромосомных перестроек: делеций, транслокаций, инверсий, слияния хромосом и т咾. д咾. — словом, не геном, а взрыв на макаронной фабрике.

При такой ничем не сдерживаемой изменчивости и в отсутствие какого-либо обмена генами между разными клонами ТВС (поскольку эти клетки размножаются исключительно простым делением, и никакой формы полового процесса у них до сих пор не обнаружено) эти клоны, казалось бы, неизбежно должны были очень сильно отличаться друг от друга. Однако сравнение клеток, взятых у собак с разных континентов, показало, что генетические различия между ними сравнительно невелики. Ученые предположили, что все ныне существующие клетки ТВС — потомки одной опухоли, возникшей некогда в маленькой собачьей популяции, все члены которой были близкой родней друг другу. По оценке авторов работы, это произошло примерно 11 тысяч лет назад, то есть уже после предполагаемого времени одомашнивания собак. Оснований сомневаться в этих выводах нет, но они не объясняют поразительной стабильности генома ТВС — сто с лишним веков непрерывного деления и интенсивного мутирования должны были создать гораздо больше отличий. В современной биологии широко используются культуры раковых клеток человека, взятые из одной конкретной опухоли конкретного больного и живущие с тех пор в разных лабораториях мира. Так вот эти клетки за несколько десятков лет культивирования накопили больше генетических различий, чем клетки ТВС — за 11 тысяч.

Между тем, если взглянуть на проблему с точки зрения эко-системной теории, можно заметить, что трансмиссивные опухоли — не просто злокачественные новообразования. Фактически это самостоятельные виды

Но нам сейчас интересны не эти парадоксы современной биологической систематики, а причины генетической стабильности клеток ТВС. В чем разница между ними и раковыми клетками в лабораторной культуре, быстро набирающими разнообразие? В том, что клетки лабораторной культуры могут приобретать какие угодно мутации, кроме разве что прямо несовместимых с жизнью: они живут на всем готовом, у них нет ни врагов, ни конкурентов, ни дефицита ресурсов — ничего такого, к чему им нужно было бы адаптироваться. Если бы они не попали в лабораторную культуру, а просто существовали бы в составе обычной раковой опухоли внутри организма, их эволюция шла бы в сторону наиболее быстрого размножения и эффективного использования организма как ресурса — и вскоре закончилась бы гибелью их всех вместе с погубленным ими организмом(см咾. главу «Условия отбора»). А вот опухоли трансмиссивные, обретя способность «перепрыгивать» с одной особи на другую, тем самым превратились в самостоятельный биологический вид и подпали под действие нормального естественного отбора, поддерживающего те генетические варианты, которые обеспечивают устойчивое существование новоявленного вида в неограниченно длинном ряду поколений. Теперь им нужно уметь так взаимодействовать с иммунной системой своих хозяев, чтобы не быть уничтоженными сразу после десантирования на новую особь. В то же время, поскольку передача через половые контакты жестко привязывает их к одному виду хозяев, им необходимо как-то умерить свою смертоносность, чтобы зараженные ими особи хотя бы успевали размножаться. Эти (и, возможно, некоторые другие) факторы отбора предопределили их эволюцию, вылепив из них форму, максимально приспособленную к занятой ими экологической нише. Естественно предположить, что после того, как определенный оптимум приспособленности был достигнут, движущий отбор сменился стабилизирующим. Он-то и поддерживает видовую норму — совокупность признаков, наилучшим образом отвечающую требованиям экологической ниши, — пресекая все сколько-нибудь существенные отклонения от нее и тем самым поддерживая генетическую стабильность новоявленного вида. И успешно справляется с этим, несмотря на ничем не сдерживаемый мутагенез и отсутствие обмена генетическим материалом внутри вида.

Вернемся к основной теме этой главы. В свете теории экосистемного контроля логичное и убедительное объяснение получает и ряд явлений, относящихся к макроэволюции. В частности, постоянно возникающие в эволюции параллелизмы можно объяснить тем, что на любую открывшуюся эволюционную возможность всегда находится несколько претендентов.

При этом наибольшие шансы на успех имеют группы, уже выработавшие в ходе предыдущей эволюции некоторые особенности, облегчавшие захват вновь возникшей или освободившейся ниши, — например, наличие перьев (первоначально выполнявших какие-то другие функции — возможно, теплоизоляционную или сигнальную) подтолкнуло разные ветви мелких архозавров к попытке освоения полета на перьевых крыльях. Отсюда понятно, почему обычно всякого рода эволюционные «-зации» охватывают хотя и неблизких, но все же явных родственников. Хотя, как показывает разнообразие всевозможных «бабочек» мелового периода, из этого правила возможны и исключения, когда неродственные и исходно непохожие друг на друга группы не только занимают одну нишу, но и приобретают удивительное внешнее сходство.