Рембрандт. Вирсавия. 1654

На мой взгляд, величайшим примером такого единства служит картина, условно названная «Еврейская невеста». Авторское название неизвестно, – возможно, Рембрандт хотел показать сцену с ветхозаветными персонажами, вроде Исаака и Ребекки. В любом случае сюжет не оставляет сомнений. Это картина о любви двух взрослых людей – волшебный сплав довольства, нежности и доверия. Символом довольства служит детально выписанный широкий сверкающий рукав, нежности – обнаженные кисти рук, доверия – выражение лиц, светящихся искренностью, тем внутренним, духовным сиянием, которое не могли отобразить художники, ориентировавшиеся на классический идеал.

Рембрандт по-своему интерпретировал священную историю и мифологию, пропустив ее сквозь призму человеческого опыта. Но это эмоциональный отклик, и в основе его лежит вера в истинность религии откровения. Тогда как наиболее выдающиеся его современники были заняты поиском иной истины – истины, постижимой разумом, а не чувством. К этой цели можно прийти либо путем наблюдения и скрупулезного сбора фактических данных, либо с помощью математики. И в XVII веке пальма первенства была отдана математике. Для лучших умов того времени математика стала, по сути, религией – выражением веры в союз опыта и разума. Единственный философ той эпохи, который не был математиком, – Фрэнсис Бэкон. Он полагал, что любую задачу можно решить исходя из фактов, если их наблюдает чрезвычайно острый ум. Сам он был чертовски умен. Мысли человека, который разложил по полочкам наши бережно лелеемые заблуждения – «идолы рода», «идолы площади»[113], – и поныне не утратили своего антисептического значения. И все же по сравнению с великими мыслителями следующего поколения – Декартом, Паскалем, Спинозой – Бэкон кажется нам слегка сомнительной фигурой, и не потому, что он с одинаковой страстью отдавался науке и политике, а потому что не исповедовал главенствующей религии XVII века – веры в математику.

Другое дело Декарт – образцовый философ, вызывающий у нас искреннюю симпатию. В молодости Декарт служил в действующей армии и даже написал трактат о фехтовании, но потом обнаружил, что единственное дело, которое ему по душе, – это размышлять. Род занятий редкий, крайне редкий – и крайне непопулярный. Бывало, приятели наведаются к нему часов в одиннадцать утра, а он еще в постели. «Ты что делаешь?» – спрашивают. Декарт в ответ: «Думаю». Их возмущению не было предела. Чтобы ему не докучали, Декарт перебрался в Голландию в надежде, что амстердамцы, увлеченные лишь собственным обогащением, оставят его в покое. Покоя, однако, не было и там, поэтому он начал скитаться – двадцать четыре раза менял адрес, пока не очутился в окрестностях Харлема, где Франс Хальс написал его портрет. Декарт изучал все подряд, совсем как Леонардо да Винчи: развитие эмбриона, преломление света, вихри и водовороты – все опять-таки Леонардовы темы. Он считал, что материя представляет собой множество вихреобразных движений, и если наружное кольцо состоит из плавных завихрений тяжелых обломков, то в центре собираются легкие и быстрые сферические частицы. Не вдаваясь в его теорию (возможно, в ней слышны отголоски «Тимея» Платона), отмечу одну удивительную вещь: его описание в точности совпадает с рисунками водоворотов у Леонардо, которых, как я думаю, Декарт никогда не видел. Только в отличие от беспокойной, ненасытной любознательности Леонардо, он обладал в высшей, почти гипертрофированной степени упорядоченным французским умом и все свои наблюдения укладывал в философскую схему. Ее основанием служит абсолютный скептицизм, наследие монтеневского «Что я знаю?». Причем Декарт нашел ответ: «Я знаю, что я мыслю» – и повернул его на сто восемьдесят градусов: «Я мыслю, следовательно существую». Исходный пункт его рассуждений – сомнение во всем, кроме того, что он сомневается.

Декарт хотел отсечь всякую предвзятость и вернуться к фактам прямого опыта, не опосредованного ни привычкой, ни традицией. Что ж, за иллюстрацией такого подхода в голландском искусстве далеко ходить не надо. В истории не было другого живописца, который бы столь неукоснительно фиксировал все, о чем докладывал ему зрительный нерв, как Вермеер Дельфтский. В его творчестве нет ни грана предвзятости, он никогда не шел на поводу у готового суждения или общепризнанной традиции стиля. «Вид Дельфта» ошеломляет именно отсутствием всякой искусственной стилизации. Кажется, смотришь не на картину, а на цветную фотографию, хотя мы хорошо знаем, какая кропотливая работа ума стоит за этим городским пейзажем. Свет на его полотне – не просто характерное для Голландии естественное освещение, но и «естественный свет разума» по Декарту. Вообще, Вермеер по многим параметрам близок к Декарту, прежде всего по какой-то внутренней отстраненности, уклончивости. Нет, он не переезжал с места на место каждые три месяца, наоборот, был привязан к своему дому на дельфтской площади и часто писал его. А вот к визитерам он тоже относился с подозрением. Одному именитому коллекционеру, совершившему путешествие только ради встречи с ним, Вермеер заявил, что ему нечего показать, то есть, попросту говоря, солгал: после смерти художника в доме обнаружилось изрядное количество непроданных картин, созданных в разные периоды его творческой биографии. Все, чего он хотел, – тишины и покоя, чтобы неспешно, в свое удовольствие, обдумывать тончайшие нюансы и открывать истину в ювелирно скомпонованной гармонии.

«Старайтесь вести себя тихо»[114]. Исаак Уолтон вывел эти слова на титульном листе своего «Искусного рыболова» за десять лет до того, как были написаны интерьерные сцены Вермеера. В тот же период возникли две религиозные секты – квиетистов и квакеров.

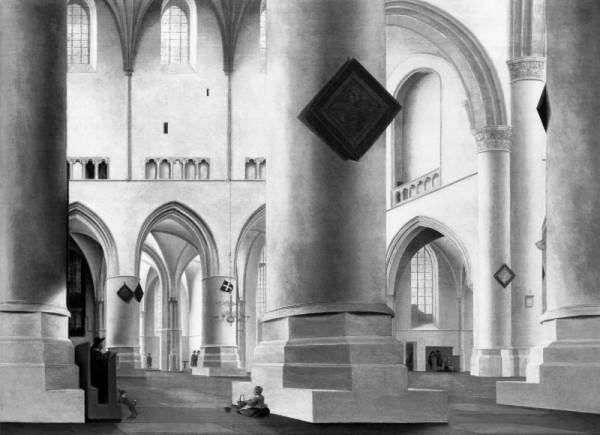

Насколько мне известно, первый художник, уловивший призыв Декарта упорядочить ощущения силой разума, был Питер Санредам, дотошный мастер церковных интерьеров.

В 1630-х годах он делал зарисовки с натуры и потом лет десять-пятнадцать обдумывал, как добиться, чтобы от их живописного образа веяло покоем и завершенностью. Его интерьеры кажутся идеальными пристанищами для молитвенных собраний «Общества друзей» (квакеров). Строгая выверенность каждого акцента, маленькие черные окна, скамьи и ромбовидные мемориальные доски с гербами усопших вызывают в памяти картины Сёра. В некоторых работах Санредама баланс слишком явно смещен от опыта к разуму. Вермееру, напротив, всегда удавалось сохранить иллюзию полной реалистичности. И при этом какие шедевры абстрактного дизайна он создавал с помощью рам, окон и музыкальных инструментов! В чем тут фокус? В том, что за всеми интервалами и пропорциями стоит точный расчет? Или Вермеер находил их интуитивно? Нет ответа. Вермеер – ускользающий гений. Единственное, что приходит на ум, когда вглядываешься в его полотна, – это аналогия с самыми лаконичными геометрическими абстракциями современной живописи, которые рождались в уме его соотечественника Мондриана.

Питер Санредам. Интерьер церкви. 1636–1637

Но едва упомянешь Мондриана, как тут же сообразишь, что одна из характерных особенностей Вермеера абсолютно несовместима с абстрактной живописью: я имею в виду его увлеченность светом. Эта особенность больше, чем что-либо еще, связывает Вермеера с учеными и философами той эпохи. Все исполины цивилизации, от Данте до Гёте, были одержимы светом. Но в XVII веке свет приобрел совершенно иное значение. Изобретение оптических приборов открыло новые области применения свойств световых лучей. Телескоп (изначально голландское изобретение, усовершенствованное Галилеем) позволил заглянуть в неведомые миры космоса, а микроскоп, придуманный голландцем Левенгуком, – разглядеть столь же неведомые миры в капле воды. И кто бы вы думали полировал чудо-линзы, позволявшие проводить все эти небывалые наблюдения? Спиноза, который был не только крупнейшим нидерландским философом, но и лучшим в Европе шлифовальщиком линз. Вооружившись новыми приспособлениями, философы предприняли и новую попытку разгадать природу света. Декарт изучал преломление, а Гюйгенс выдвинул волновую теорию света (и тот и другой жили в Голландии). Ньютон тоже не остался в стороне и предложил свою теорию – корпускулярную, и, увы, ошибочную, во всяком случае сильно уступавшую волновой теории Гюйгенса, что не помешало ей обрасти сторонниками и продержаться до XIX века.

Передавая на холсте движение света, Вермеер шел на всевозможные ухищрения. Он любил показывать, как свет падает на белую стену, а потом, словно для того, чтобы его движение было заметнее, скользит по слегка мятой географической карте. Карты на его картинах появляются по меньшей мере четыре раза – они не только радуют глаз эффектной светопередачей, но и напоминают, что голландцы тех времен были выдающимися картографами. Таким образом, коммерческие источники независимости Вермеера-художника проникают на задний план его тихих комнат.

В своей решимости предельно точно отображать увиденное Вермеер отнюдь не гнушался механическими устройствами, которыми так гордился век. Отсюда порой преувеличенные, как на фотографии, пропорции и отсюда же свет, дробящийся на крохотные бусины, не видимые обычным зрением, но возникающие на видоискателе старинного фотоаппарата. Существует мнение, что Вермеер использовал приспособление, называемое камера-обскура, которое позволяет получить проекцию наблюдаемого объекта на белом листе бумаги; но мне кажется, что он скорее пользовался ящиком с линзой и стеклянной пластиной, расчерченной на квадраты (перспективной рамкой): смотрел через линзу и скрупулезно воспроизводил то, что видел. Само собой разумеется, Вермеер овладел учением о перспективе, которое в 1650-х годах обрело новую жизнь на фоне общего подъема математики. Но вот парадокс: строго научный подход к опыту в конце концов приводит к поэзии. Быть может, потому, что восприятие света внушает всем нам почти мистический восторг. Чем еще объяснить нашу радость при виде оловянных и белых сосудов на полотнах Вермеера? Конечно, происходит это отчасти благодаря его индивидуальной чуткости к свету, но едва ли она могла развиться в стороне от чисто голландского любования материальными вещами, породившего национальную школу натюрморта и часто граничащего с одухотворением материи (не знаю, как еще это выразить). Вермеер – это, если угодно, эстетический эквивалент той страсти к объективному наблюдению, которой были охвачены выдающиеся голландские ученые.

Проблема в том, что стоит попытаться укоренить искусство в обществе, как тут же попадаешь впросак. Главный живописный шедевр визуальной фактографии был создан не в атмосфере научного знания, царившей в Голландии, а при насквозь суеверном, косном, консервативном дворе испанского короля Филиппа IV: полотно Веласкеса «Менины» («Фрейлины») написано за пять лет до лучших интерьерных картин Вермеера. Я не собираюсь делать далекоидущих выводов, однако хочу заметить: привлекать произведения искусства для иллюстрации истории цивилизации – это одно, а представлять дело так, будто бы определенные общественные условия рождают произведения искусства или с неизбежностью задают их форму, – совсем другое.

Основанная на глубоком знании, безупречная точность Питера де Хоха и Вермеера, как и мощное воображение Рембрандта, около 1660 года достигли своего апогея. В 1670 году был издан «Трактат»[115] Спинозы. За истекшие десять лет Голландия уступила интеллектуальное лидерство Англии. Предвестием перемен стал 1660-й, когда Карл II отплыл от голландского берега в Схевенингене, чтобы вернуться в Англию. Это означало конец изоляции и пуританской строгости, сковавших Англию на полтора десятка лет. Новообретенная свобода движения ожидаемо привела к всплеску накопившейся энергии. В такие исторические моменты обычно находятся необычайно одаренные люди, которые только и ждут благотворных перемен, как корабли ждут прилива. В данном случае такая картина наблюдалась в Англии, где появилась целая группа блестящих натурфилософов, первых членов Лондонского королевского общества: Роберт Бойль, которого называют отцом химии; Роберт Гук, усовершенствовавший микроскоп; Эдмунд Галлей, предсказавший возвращение кометы, впоследствии названной его именем; и Кристофер Рен, молодой геометр и в то время уже профессор астрономии.

Над всеми этими замечательными учеными возвышается Ньютон, один из трех-четырех англичан, чья слава не знает национальных границ. Не стану притворяться, будто прочел его «Математические начала»[116], а если бы и прочел, понял бы не больше, чем Сэмюэл Пипс, тогдашний президент Королевского общества, которому представили опус Ньютона на одобрение. Приходится верить на слово, что там содержится математическое обоснование устройства Вселенной, которое триста лет считалось неопровержимым. Этот труд – одновременно кульминация века наблюдений и священная книга следующего столетия. Александр Поуп, скорее всего, как и я, Ньютона не читавший, выразил общие чувства своих современников:

Параллельно с изучением света велось изучение звезд. В Восьмиугольной комнате Королевской обсерватории в Гринвиче, учрежденной, как гласит указ Карла II, «для определения долготы разных мест и для содействия мореплаванию и астрономии», мы можем собрать в пучок все нити этой главы – свет, увеличительные стекла, систематическое наблюдение, морскую навигацию и математику. Когда смотришь на эстамп с изображением Восьмиугольной комнаты, возникает точно такое же ощущение, как перед картиной с рыночной площадью в Харлеме: сделай шаг – и окажешься внутри.

В самом воздухе этого светлого, гармоничного интерьера растворено гуманизированное знание. Вот квадрант, с помощью которого Флемстид, первый королевский астроном, установил Гринвичский меридиан, а вот его телескоп. То был первый великий век научных инструментов: маятниковые часы Гюйгенса, микроскоп Левенгука… По меркам нашего времени они производят не сильно научное впечатление: телескопы больше напоминают реквизит из какого-нибудь сказочного балета, а маленькие небесные глобусы и механические модели Солнечной системы («планетарии») скорее пригодились бы для украшения интерьера – они такие стильные, явно ручной работы, просто прелесть. Искусство и наука еще не разошлись в разные стороны, и старинные научные инструменты – не только полезные приспособления, но символы надежды, что человек сумеет стать хозяином мира и создаст лучшее, гуманное и разумное общество. Свою символическую роль они сохранят до конца XIX века. Когда Теннисону рассказали, как один брамин расправился с микроскопом, потому что человеку не нужно знать сокрытые от него тайны, наш бард был потрясен до глубины души. Его чувства можно понять, хотя в последние лет шестьдесят мы начали опасаться, как бы подросшие правнуки очаровательных блестящих штуковин сами не расправились с нами.

Фрэнсис Плэйс по рисунку Роберта Такера. Восьмиугольная комната. Королевская обсерватория, Гринвич, Лондон. Ок. 1676

Эта наполненная светом комната, это лучезарное пространство – творение Кристофера Рена. Обсерваторию построили на холме, откуда открывался вид на старый гринвичский дворец[118], перестроенный тем же Реном: в итоге на месте дворца возник военно-морской госпиталь[119]. Насколько то, что мы видим сегодня, соответствует его замыслу, сказать трудно. На каком-то этапе строительства работами все больше начали руководить два его даровитых ассистента, Джон Ванбру и Николас Хоксмур. Но проект несомненно принадлежит Рену, и результат впечатляет: это самый величественный архитектурный комплекс в Англии, воздвигнутый после эпохи Средневековья. Сдержанный, но не унылый, массивный, но не громоздкий. Что же такое цивилизация? Мировоззрение, допускающее мысль, что дом призрения ветеранов флота достоин наилучшей архитектуры и что обедать пансионеры должны в роскошно оформленном зале. Действительно, Расписной зал Гринвичского госпиталя – один из красивейших английских интерьеров, а его потолок, расписанный Джеймсом Торнхиллом, представляет собой, пожалуй, самую удачную попытку провинциальной Англии имитировать пышное великолепие барочной метрополии – Рима.

К тому времени, когда Восьмиугольная комната Гринвичской обсерватории была завершена, за Реном уже прочно закрепилась слава первого архитектора Англии. Но в молодости его знали только как математика и астронома. Почему, достигнув тридцати лет, он вдруг занялся архитектурой, до конца не ясно. Предположу, что ему хотелось воплотить свои геометрические и механические решения в зримых формах. Но прежде нужно было усвоить хотя бы азы стиля. Он купил кое-какие книги и отправился во Францию – зарисовывать здания и знакомиться с ведущими архитекторами. Ему удалось встретиться с самим Бернини, который тогда был в Париже, и увидеть его проект Лувра. Восхищенный Рен писал, что все отдал бы за этот шедевр – не пожалел бы даже «собственной шкуры», но скрытный старик-итальянец позволил ему лишь бегло взглянуть на эскизы. Вернувшись на родину, Рен в качестве инженера консультировал реставраторов старого готического собора Святого Павла[120], который был на грани разрушения. Рен предложил заменить башню куполом. Но прежде чем его идею – отнюдь не бесспорную – успели рассмотреть, в Лондоне случился Большой пожар. С огнем справились 5 сентября 1666 года. Через шесть дней Рен представил план реконструкции лондонского Сити. С этого момента «находчивый доктор Рен» целиком отдался архитектуре.