Новые боги. Как онлайн-платформы манипулируют нашим выбором и что вернет нам свободу

Вам наверняка знакома ситуация, когда вы хотите ввести в гугле запрос, но вместо того, чтобы сразу получить доступ к строке поиска, видите на экране компьютера окно с обновленными общими условиями и положениями. Именно они позволяют корпорациям еще активнее шпионить за вами через ваши девайсы. У большинства нет времени на чтение многостраничного документа, набранного мелким шрифтом, – мы просто кликаем «да», чтобы побыстрее перейти к поиску информации.

Многие обращают внимание на эту проблему. В видеоролике на ютубе, снятом в рамках инициативы choice.com.au в 2017 году, главный герой читает вслух условия использования Amazon Kindle. Чтобы осилить эти 73 198 слов, ему потребовалось 8 часов и 59 минут[263]. У кого в реальной жизни есть столько времени на чтение документов, еще и написанных сухим юридическим языком со множеством тонкостей и терминов?

Схожая ситуация характерна для многих пользовательских соглашений, ежедневно навязываемых IT-компаниями. Цель у них одна: добиться согласия на слежку и как можно лучше угадывать наши мысли и интересы. Наше внимание и наши деньги – вот и все, что важно онлайн-платформам. Предполагается, что благодаря масштабным рекламным кампаниям у всех возникнут потребности, которых, в принципе, могло бы и не быть. Вспоминается легендарная цитата из фильма «Бойцовский клуб»: «Реклама заставила нас полюбить машины и шмотки; мы ходим на работу, которую ненавидим, чтобы покупать барахло, которое нам не нужно»[264]. Готов утверждать, что, принимая пользовательские соглашения, мы сами даем технологическим корпорациям разрешение водить нас за нос и манипулировать нашим сознанием.

Примечательный факт: в работе, опубликованной в 2018 году австрийским исследователем права в сфере защиты данных Робертом Ротманном, 78 % пользователей фейсбука признались, что не читали пользовательское соглашение, максимум – быстро проскроллили[265]. Только 37 % дали разрешение собирать их личные данные сознательно. В общем, несмотря на смутное чувство тревоги, мы продолжаем скармливать ненасытным технологическим корпорациям информацию о себе. Но что они способны узнать о нас по нашим цифровым следам? И что могут сделать с этой информацией? Именно эти вопросы мы и хотим рассмотреть более подробно в текущей главе. Но для начала давайте совершим путешествие в прошлое, в викторианскую Англию, где один любознательный интеллектуал положил начало общему помешательству на данных. Звали его сэр Фрэнсис Гальтон[266].

Его имя не на слуху. И это странно. Он родом из известной семьи ученых, Чарльз Дарвин был его двоюродным братом (а Эразм Дарвин – их общим дедом)[267]. А сейчас, в XXI веке, множество его идей и разработок нашли самое широкое применение. При помощи доступных в то время средств ученый исследовал и измерял практически все, что попадалось под руку. Так, он считается одним из изобретателей дактилоскопии; Гальтон быстро понял, что отпечатки пальцев смогут дополнить и усовершенствовать антропометрическую систему идентификации преступников, предложенную Альфонсом Бертильоном[268]. К сожалению, одними научными достижениями память о Гальтоне не ограничивается: нельзя забывать, что он был расистом и внес свою лепту в укрепление ненависти к различным этническим группам в XX веке[269]. Как ни печально, эта проблема преследует нас и в XXI веке: широкий резонанс вокруг движения Black Lives Matter показывает, как мало продвинулось человечество на пути к искоренению враждебного отношения к тем или иным этническим группам. В любом случае в этой главе я хотел бы вспомнить опыт Фрэнсиса Гальтона в контексте измерения параметров личности человека в цифровую эпоху, а также провести небольшой экскурс в историю изучения психических характеристик.

Степень одержимости Гальтона измерениями по-настоящему можно оценить, лишь попав в его архив при Университетском колледже Лондона (UCL). Я всегда придерживаюсь следующего принципа: хочешь лучше понять исторический контекст – нет ничего лучше, чем погрузиться в него. В данном случае мне хотелось взглянуть воочию на оригинальные экспонаты, связанные с исследовательской деятельностью Гальтона, поэтому солнечным майским днем 2017 года я спустился в метро и отправился на станцию «Юстон-Сквер» на севере Лондона. Мы договорились о встрече с Субхадрой Дас, куратором архива Гальтона. Она хотела лично показать мне некоторые вещи ученого. Субхадра встретила меня у входа и проводила в две маленькие комнатки, где теснились многочисленные коробки с документами.

Перед встречей я написал ей имейл и попросил подготовить некоторые экспонаты, при помощи которых Гальтону, к примеру, удалось наглядно продемонстрировать статистический принцип «регрессии к среднему». Кстати, Гальтон считается прародителем концепции корреляции и внес большой вклад в развитие научных дисциплин, основанных на статистике, в том числе и психологии. В этой главе нам очень пригодится такое понятие, как коэффициент корреляции, уже упомянутое в главе 3.

Когда мы с Субхадрой вошли в архив, мой взгляд сразу упал на гипсовые головы. Часть архива напоминала комнату ужасов: казалось, что все белоснежные лица (прижизненные и посмертные маски), взятые из коллекции британского френолога Роберта Ноэля, сурово смотрят прямо на меня[270]. Современники Гальтона Франц Йозеф Галль и Иоганн Гаспар Шпурцгейм пытались[271] обнаружить взаимосвязь между чертами личности и формой черепа. Эта псевдонаука стала известна как френология, название переводится как «изучение разума» или «изучение души». Сегодня мы знаем, что череп никак не отражает особенностей находящегося внутри него мозга, а значит, никакие выводы о характере человека по форме черепа сделать невозможно. Однако в то время люди смотрели на вещи иначе. Франц Йозеф Галль путешествовал по европейским странам с коллекцией черепов преступников и душевнобольных и продвигал свои сомнительные выводы на частных лекциях, вероятно, больше напоминавших аттракционы на ярмарках. Как я узнал позже, в Музее науки в Лондоне (том, что на Кенсингтон-роуд) черепа, судя по всему, обычно использовали для психодиагностики. Предполагалось, что посетитель выберет из коллекции в коробке наиболее похожий на свою голову и прочтет пояснительную записку, которая поможет ему расшифровать секреты собственного «я»[272]. Что тут скажешь…

Несмотря на довольно странные научные изыскания, Галль и его ученик Шпурцгейм заняли достойное место в истории науки. Все-таки они понимали, что психические характеристики человека заложены в мозге (но ошибочно считали, что для изучения мозга полезно исследовать особенности черепа). Тем не менее Галль и Шпурцгейм не совсем заблуждались. Подробную информацию по этой теме вы можете найти в обзорной статье Дональда Симпсона в примечаниях[273].

Сегодня все чаще можно услышать мнение, что мы живем в век неофренологии[274]. Мы используем современные методы диагностики, такие как магниторезонансная томография (МРТ), чтобы делать вывод о личности и интеллекте человека – теперь уже не измеряя черепа, а исследуя объем и функции головного мозга. Безусловно, МРТ позволяет получить новые удивительные сведения о нашей психике. Однако и этот метод имеет свои ограничения. Например, изображения мозга, сделанные на современном оборудовании, пока не обладают достаточным качеством, чтобы мы получили полное представление обо всех происходящих в нем тонких процессах. Также МРТ хуже подходит для улавливания реакций мозга на внешние стимулы в миллисекундном диапазоне, чем другие методы визуализации, к примеру электроэнцефалография (ЭЭГ). Тем, кто интересуется данным вопросом, а также ограничениями, стоящими перед МРТ, я рекомендую книгу Рассела А. Полдрака «Читатели разума» («The new mind readers: What neuroimaging can and cannot reveal about our thoughts»)[275]. Что касается истории науки о мозге, здесь я бы обратил внимание на новую книгу Мэтью Кобба, в которой хорошо показано, как менялись представления ученых об этом органе с древнейших времен и до наших дней[276].

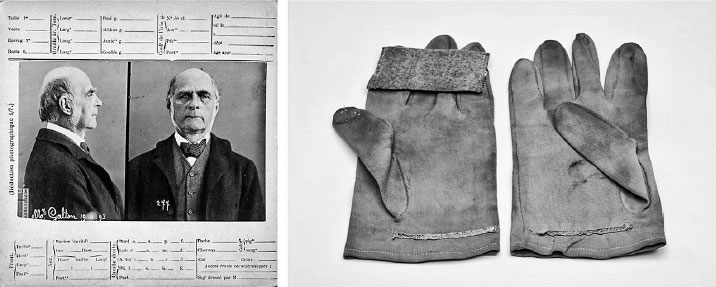

За время моего получасового визита в архив Гальтона Субхадра Дас показала мне несколько интересных экспонатов. Помимо забавного фото, где Гальтон снят как бы для полицейской картотеки (в анфас и профиль), мое внимание привлек еще один достаточно причудливый предмет – поношенная коричневая перчатка, к указательному пальцу которой ученый приделал шипы, чтобы незаметно вести подсчеты во время наблюдений. Скрытое, или невключенное, наблюдение – важный метод в психологии, ведь присутствие психолога может повлиять на динамику поведения наблюдаемой группы, тем самым исказив результаты исследования. Это относится и к тем случаям, когда наблюдаемый знает, что на него обращено внимание психолога, пусть даже он, например, скрыт за непрозрачной стеной.

Так для чего же Гальтону была нужна такая перчатка? Он решил научно «проанализировать» красоту женщин в различных уголках Великобритании. Для этого он выходил на улицу в перчатке с шипами и с листком бумаги в кармане и, когда видел женщину, прокалывал листок в одном из столбцов. Собрав данные, он (сам, к слову сказать, отнюдь не Аполлон) разделил всех на три весьма нелестные категории: привлекательные, заурядные и безобразные[277]. Понятное дело, результаты наблюдений Гальтона основывались преимущественно на его субъективном чувстве прекрасного. Однако тема красоты по-прежнему не исчезла из поля зрения ученых: сегодня привлекательность мужчин и женщин измеряют при помощи сложных компьютерных процессов. Кстати, в ходе наблюдений выяснилось, что особенно красивыми нам кажутся люди с симметричными лицами[278]. А если кто-то вдруг заинтересовался, чем закончились подсчеты Гальтона, то, по его мнению, самые красивые женщины того времени проживали в Лондоне, а самые непривлекательные – в Абердине (см. рис. 4.1).

Рис. 4.1. Слева – сэр Фрэнсис Гальтон на опознавательном фото, сделанном Альфонсом Бертильоном. Именно Бертильон предложил делать фотографировать преступников в анфас и профиль. Научные интересы Гальтона пересекались с исследованиями Бертильона, в частности, он изучал лица преступников. Гальтон предложил дополнить разработанную Бертильоном систему опознавания при помощи отпечатков пальцев. Это действительно помогло усовершенствовать процесс идентификации преступников. Справа – перчатки Гальтона с шипами на пальцах, которые он использовал для подсчета красивых женщин (Обе фотографии – из архива Фрэнсиса Гальтона, публикуются с разрешения Субхадры Дас)

История с перчаткой показывает, что Гальтон стремился любым способом измерить самые разные переменные. Подобное помешательство на измерениях и статистике в XXI веке достигло невероятных масштабов. В эпоху капитализма слежки оценивается и записывается абсолютно все, что можно узнать, наблюдая за поведением человека и анализируя его характер. Очевидно, что проще всего наблюдать за поведением человека, когда ты его видишь. Именно поэтому в торговых центрах и общественных местах устанавливают все больше камер. Однако социальные медиаплатформы и прочие онлайн-площадки – тоже отличный плацдарм для желающих следить за нами. Да, в виртуальном пространстве мы не присутствуем физически, как на видеозаписи, но во многих уголках всемирной паутины хранится подробная информация о том, куда мы заходим и что у нас на уме.

Наблюдая за людьми – с помощью видеозаписи или цифровых следов, – можно с разной степенью успешности предположить, что происходит у них в голове. Но если я захочу узнать как можно больше о мыслях человека, логичнее будет сфокусироваться на втором. Приведу пример. Если я вижу на видео, что женщина берет в книжном магазине путеводитель по Китаю, я, как наблюдатель, не знаю, интересуется ли она Поднебесной сама или подбирает подарок родителям. Мне также неизвестно, планирует ли она поездку в Китай – и если да, то для отдыха или в командировку? А вот если внимательно изучить ее поведение в сети, многое прояснится. Возможно, женщина уже оставила в поисковой системе такие запросы, как «отдых в Китае» или «работа в Китае». Возможно, она активно обсуждает поездку с другими людьми в социальных сетях. Кроме того, углубившись в данные, можно заметить, что она часто читает блоги о путешествиях по Китаю. Таким образом, проанализировав различные цифровые следы, я быстро сделаю вывод, что женщина хочет поехать в Китай в отпуск. Получается, информация из интернета позволяет понять реальные намерения человека гораздо лучше, чем видеозапись из магазина.

Историк Яша Левин идет в своих размышлениях еще дальше. Он сравнивает информационного спрута Google – ключевую фигуру системы глобальной слежки – с чувствительным сейсмографом, который практически в режиме реального времени фиксирует информацию о мыслях людей по всему миру[279]. Цифры впечатляют: согласно отчету 2018 года, в гугл поступало порядка 3,8 миллиона запросов в минуту[280]. Получается, в час делается 228 миллионов запросов, и с каждым из них компания чуть больше узнает о людях планеты. Таким образом, поисковик превращается во «всевидящее око Божие». Но это еще не все. Google не только имеет доступ к истории наших поисковых запросов, но и может шпионить за смартфонами через свою операционную систему Android. Справедливости ради, это относится и, к примеру, к Apple. Согласно одному из расчетов, уже в 2020 году операционной системой iOS должны были пользоваться около 769 миллионов человек[281], [282]. Другие компании, такие как китайская Huawei, очень быстро наверстывают упущенное. Именно поэтому в данной части главы я хочу взглянуть на наши смартфоны как устройства для сбора данных.

Психоинформатика, новая научная дисциплина на стыке компьютерных наук и психологии, позволяет анализировать психические состояния человека на основе данных со смартфонов и других цифровых следов «интернета вещей» (Internet of Things, IoT). У этого метода колоссальный потенциал, но в неправильных руках он может оказаться разрушительным.

В 2011 году исследовательская группа Гокула Читтаранджана опубликовала первую известную мне работу[283], посвященную определению личностных характеристик по лог-файлам смартфонов. В лог-файлах (журнале, где регистрируются действия пользователя) хранится подробная информация о том, что именно произошло на устройстве. Когда оно включилось? Когда я открыл и закрыл то или иное приложение? Кто звонил мне вчера в 16:03? На углу какой улицы в Кёльне я находился позавчера в 14:14? Участники исследования дали авторам доступ ко всем своим взаимодействиям со смартфоном, чтобы установить связь между информацией в лог-файлах и личностными характеристиками людей. Кроме того, все участники исследования прошли анкетирование, чтобы у ученых появилось представление об их характере.

Исследование Гокула Читтаранджана показало: многие из записанных в журнале переменных, например количество принятых звонков, коррелируют с уровнем экстраверсии. Рабочая группа отметила положительную корреляцию с коэффициентом 0,13 для двух указанных переменных. Иными словами, чем больше было количество входящих звонков на смартфонах, тем выше участники оценивали свой показатель экстраверсии. Однако это не единственный вывод. На самом деле в этой научной работе сообщалось о стольких корреляциях подобного рода, что все и не перечислишь. Могу сказать лишь следующее: несмотря на то что исследование статистически подтвердило связь между отдельными показателями использования смартфона и чертами личности[284], в реальной жизни это не настолько заметно. Я уже рассказывал о величинах корреляции (пояснения к таблице 3.1 в главе 3), и вы уже знаете, что коэффициент корреляции в 0,13 считается маленьким. Следовательно, мы не можем делать надежных выводов относительно свойств личности человека, которые он указал в самоотчете, на основе одной переменной из лог-файла. Да, для тех участников данного исследования (83 человека), кто принял больше входящих вызовов,

Этого можно добиться, в частности, за счет более глубокой диагностики. В работе группы Гокула Читтаранджана для оценки параметров личности использовался очень короткий опросник (TIPI)[287]. С помощью такой небольшой анкеты можно провести лишь самый поверхностный скрининг личностных качеств человека и получить только общее представление о нем. Если использовать более подробные опросники, то можно выявить большее число корреляций между отдельными параметрами, взятыми со смартфона, и данными самоотчета. При использовании более совершенных личностных опросников коэффициент корреляции в некоторых исследованиях увеличился до более чем 0,30[288]. Например, в работе моей исследовательской группы коэффициент корреляции переменной из лог-файла «количество входящих звонков на смартфоне» и личностной черты «экстраверсия» составил 0,36 (0,36 × 0,36 = 0,1296 × 100 = 12,96 % объясненной дисперсии). Скачок с 1,69 % до примерно 13 % объясненной дисперсии – это уже весьма приличный результат, но он все еще не позволяет сделать хороший прогноз о личностных характеристиках конкретного человека, основываясь только на цифровых маркерах. Да, теперь мы знаем, что человек, которому часто звонят, с чуть большей вероятностью относится к экстравертам (а может быть, он вообще душа компании!), но мы по-прежнему говорим о вероятностных взаимозависимостях, обладающих лишь некоторой степенью достоверности для описания исследуемой выборки. Можем ли мы повысить предсказательную силу нашей теории с помощью дополнительных мер? Да!