Новые боги. Как онлайн-платформы манипулируют нашим выбором и что вернет нам свободу

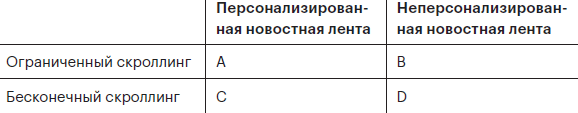

Табл. 9.1. Пример A/B-тестирования (в данном случае – с четырьмя экспериментальными условиями ABCD, которые сравниваются друг с другом, чтобы понять, какая комбинация элементов социальной сети способствует наиболее короткому и наиболее длительному пребыванию онлайн)

Разработка социальных онлайн-платформ, которые действительно оправдывают свое название и остаются

В 2014 году ученые под руководством Адама Крамера опубликовали исследование, в рамках которого манипулировали настроением почти 690 000 пользователей фейсбука[578]. Настройки лент одних ничего не подозревающих испытуемых изменили так, что в них отображалось меньше позитивных новостей. Для других, наоборот, сократили количество негатива. Как изменилось поведение пользователей? Когда в ленте стало появляться меньше плохих новостей, читатели начали публиковать больше радостных постов. А у тех, кто видел меньше позитивных сообщений, наблюдалась противоположная картина (это также согласуется с результатами исследования смайликов в главе 8). Другими словами, содержание новостной ленты влияло на эмоциональное состояние пользователей. Допустимо ли проводить подобные исследования на таких больших группах людей – вопрос спорный. Когда выяснилось, что рабочая группа не проконсультировалась с комитетом по этике перед проведением исследования, ученых резко раскритиковали и в научных кругах, и в СМИ. Это не удивительно для таких сфер, как психология и медицина, где во главе угла стоит принцип клятвы Гиппократа – не навредить участникам исследования. Кроме того, явно имел место обман пользователей (испытуемые не знали, что участвуют в эксперименте), и, с моей точки зрения, этот вопрос также надо было предварительно согласовать. Индер М. Верма, главный редактор научного журнала

Чрезвычайно важно не только добиться, чтобы деятельность крупных IT-компаний контролировал комитет по этике, но и обеспечить независимым ученым возможность проверять, что на самом деле происходит в социальных сетях. Проект

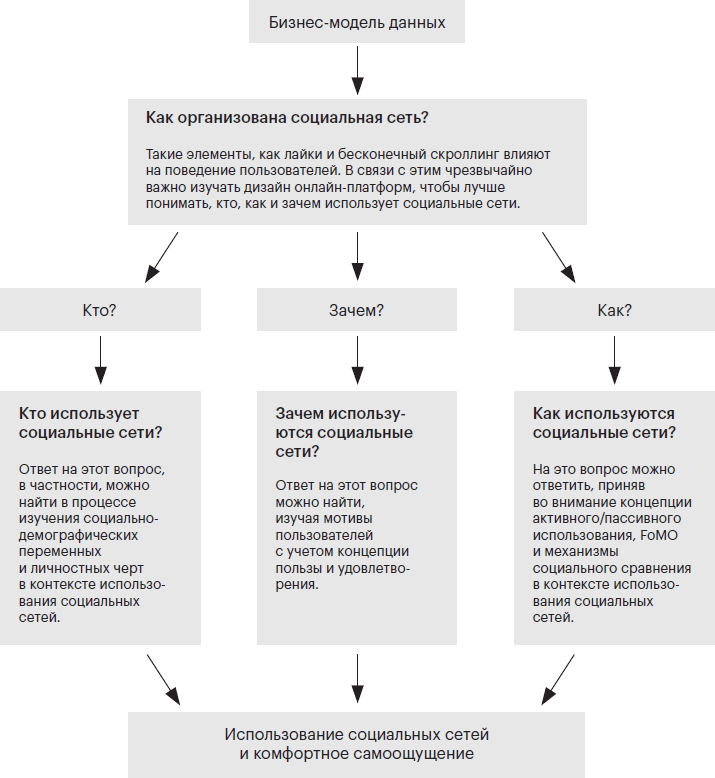

Рисунок 9.4 обобщает некоторые вопросы, на которые необходимо ответить в ходе исследований, чтобы разобраться во взаимосвязи между самоощущением и использованием соцсетей. При этом, помимо особенностей дизайна платформы, необходимо учитывать индивидуальные качества характера пользователей, а также то, что разным людям от соцсетей нужны разные вещи. Идея «Один размер подходит всем», означающая, что один и тот же интерфейс нравится всем пользователям, скорее всего, в корне неверна. Следовательно, необходимо подумать и о том, чтобы сами пользователи могли вносить в онлайн-платформы соцсетей модульные изменения, чтобы сделать их максимально комфортными. И речь здесь идет о чем-то большем, чем просто возможность включать или выключать push-уведомления. В первую очередь необходимо позаботиться о соблюдении этических принципов. Остановимся на этом подробнее.

В этом разделе я говорил исключительно о социальных сетях и этической составляющей их дизайна. Но внесение диагноза «игровое расстройство» в международную классификацию болезней ВОЗ[582] ясно дает понять, что необходимо обсуждать и этический дизайн видеоигр. На мой взгляд, хорошим решением будет провести процедуру, аналогичную A/B-тестированию, и создать эмпирическую базу для разработки более «здоровых» видеоигр по аналогии с соцсетями. При этом я уверен, что от поголовных запретов – будь то игры или приложения социальных сетей – толку не будет. Видеоигры (как и социальные сети) стали неотъемлемой частью поп-культуры и используются миллионами людей в качестве способа проведения досуга и инструмента для общения и социализации. А патологизация повседневных действий – всегда плохая идея[583].

Рис. 9.4. Чтобы понять, как использование социальных сетей влияет на самоощущение пользователей, необходимо, с одной стороны, выделить критерии правильного дизайна платформы, а с другой – выяснить, кто, почему и каким образом пользуется сервисами социальных сетей (адаптировано по: Montag, Yang & Elhai, 2021)

Возможно, нам стоит не просто грозить технологическим корпорациям жестким регулированием, а взглянуть на проблему шире. Размышления об альтернативной бизнес-модели или контроль над небольшими участками гигантских платформ, конечно, не принесут желаемого успеха. Единственное, что может быть по-настоящему эффективным, – разработка реальной альтернативы. В общем, здесь не помешала бы пресловутая «невидимая рука рынка», то есть конкуренция.

Конечно, будут возражения, и давайте начнем их рассматривать с самого популярного железного аргумента: Meta и другие цифровые гиганты сосредоточили на своих платформах миллиарды пользователей и стали так сильны, что уже нет никакого смысла создавать новую площадку и пытаться переманить туда большую часть человечества. Опыт недавнего прошлого показывает, что это не совсем так, если компания может предложить пользователю что-то интересное. Как иначе объяснить успех TikTok, так высоко взлетевшего в последние годы?[584] Мы, европейцы, особенно остро нуждаемся в собственных социальных сетях и маркетплейсах, и это крайне важно как с социально-политической, так и с экономической точки зрения. Повторюсь: если мы смотрим на социально-политическую ситуацию, возникает важный вопрос – насколько вообще допустимо, что такие важные общественные пространства, как Facebook или Twitter, находятся в руках частных компаний? Если мы хотим, чтобы ЕС был сильным и процветал, приоритетным проектом должно стать создание европейских социальных сетей и маркетплейсов, с помощью которых люди смогут обмениваться личной и профессиональной информацией. ЕС как институт, в свою очередь, должен оказать правовую поддержку, гарантируя защиту данных на общеевропейском уровне. Следующий вопрос: как будет финансироваться такая платформа, если, конечно, на ней не будет разрешено размещать персонализированную рекламу и применять микротаргетинг? Как уже говорилось выше, я считаю, что в Германии такую платформу можно было бы оплачивать из телевизионных сборов[585]. Молодежь все равно почти не смотрит телевизор, но по-прежнему вынуждена платить телевизионный сбор. Решение использовать налог на телевидение для поддержки подобного проекта видится мне удачным в том числе потому, что в правилах взимания сборов уже предусмотрены исключения для нуждающихся[586]. Кстати, по словам бывшего заместителя председателя Федерального конституционного суда ФРГ Фердинанда Кирххофа, телевизионный сбор взимается для того, чтобы общественные телекомпании могли «выдавать информацию в неискаженном виде без давления рыночных факторов, не гнаться за сенсациями и профессионально представлять различные точки зрения»[587]. Насколько общественные телекомпании выполняют эти требования – вопрос спорный. Мне, например, совсем не нравится, что некоторые ток-шоу для взаимодействия между зрителями и гостями во время эфира используют коммерческие платформы Facebook и Twitter (вспомним мой пример с

Какова сегодня ситуация в ЕС, каждый без труда может увидеть в новостях, и мне с трудом верится, что у него в ближайшее время появится собственная цифровая платформа. Тем не менее это было бы лучшим решением проблем, а заодно помогло бы отойти от бизнес-модели данных в социальных сетях. Благодаря европейской социальной сети под публичным управлением, с помощью которой можно было бы не только общаться, но и осуществлять платежи (аналогично китайскому WeChat), мы могли бы вернуть контроль над общественным пространством и не дать корпорациям, подобным Meta, получить еще большую экономическую власть, например, в случае успешного внедрения diem’а, валютной единицы Facebook[588].

А что будет с нашим обществом, если крупные технологические компании все-таки останутся без регулирования? Такой сценарий выдвинул профессор Томас Петтитт из Университета Южной Дании, использовав метафору с так называемыми скобками Гутенберга[589]. Представим, что период между XV веком, когда Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок, и XX веком, когда появился интернет, заключен в скобки или помещен в книжную обложку. Почти 500 лет историю человечества в значительной степени определяла текстуальность, то есть опора на авторитетные знания, передаваемые через книги. Томас Петтитт описывает, как во времена внутри «скобок Гутенберга» идея текстуальности получила массовое признание: «Слова, печатные слова – в красивых ровных колонках, в красивых переплетенных томах – на них можно было смело положиться. В этом и весь смысл». А до Иоганна Гутенберга и книгопечатания передачу информации в обществе, по сути, обеспечивало сарафанное радио. Люди ежедневно пересказывали друг другу известия, которые считали важными или интересными; передавали их как умели, земля в прямом смысле полнилась слухами. Каждый, кто хоть раз играл в «испорченный телефон», понимает, как быстро искажается информация в пересказе. Так вот, то, что мы видим сейчас, немного напоминает времена до распространения печатной продукции: в соцсетях у каждого есть свое мнение, которое можно озвучить без контроля со стороны редактора газеты или другого авторитета. С одной стороны, так обеспечивается равенство, но с другой стороны, здесь таится опасность, особенно в эпоху социальных сетей: из-за одного человека тысячи могут быть отравлены ложью. По словам Томаса Петтитта, живя в мире фейковых новостей, мы рискуем скатиться в «догутенберговскую» эпоху. Как с этим бороться? Журналистам, писателям, редакторам, ученым необходимо найти способ максимально повысить доверие к своему труду. В частности, им стоит честно указывать в собственных работах на их ограничения (надеюсь, мне удалось придерживаться этого правила в «Новых богах»). Как читатели и граждане, мы должны признавать, что в наших знаниях есть пробелы, и научиться справляться с неопределенностью. Процесс публикации не должен сводиться к штамповке статей и книг. Чрезвычайно важно проверять факты, получать экспертную оценку коллег и четко разделять изложение объективных данных и авторские комментарии. Кроме того, в этой главе мы уже говорили, как важно эмпирически проверять факты при постановке научного вопроса. Кто бы мог подумать, что указание источника под заголовком окажется практически бесполезным в борьбе с распространением дезинформации?

Многие читатели спросят, как именно может быть организован механизм проверки фактов. Для начала я вкратце объясню, какие процедуры, в идеале, проходят научные статьи перед публикацией, а затем мы поразмышляем, можно ли хотя бы частично внедрить практики из научной сферы в прессу или даже соцсети.

Начнем с того, что подготовка научной работы делится на несколько этапов. Сначала идет планирование, в ходе которого ученый обдумывает предмет исследования. Учитывая уже имеющиеся знания по заданной теме, он определяет круг неизученных вопросов и разрабатывает структуру исследования, чтобы заполнить существующие пробелы. Затем – в идеальной ситуации – ученый регистрирует свое исследование в онлайн-репозитории, таком как Open Science Framework, подробно описывая исследовательский вопрос, гипотезы и структуру работы в соответствии с последними рекомендациями. Позже заинтересованные читатели научной работы и прежде всего рецензенты смогут просмотреть представленные в онлайн-репозитории данные. Поскольку изменить однажды опубликованную там информацию уже невозможно, будет легко проверить, придерживался ли ученый своего проекта как при сборе данных, так и при их анализе. Затем ученый пишет статью, в которой излагает свои выводы, и представляет ее в научный журнал. При этом редактор сначала проверяет, соответствует ли данная работа теме научного журнала и, следовательно, представляет ли она потенциальный интерес для читателей. После преодоления первого барьера редактор журнала обычно направляет научную статью как минимум двум рецензентам для проверки. Среди прочего, они обращают внимание на то, насколько сбалансированно, по их мнению, сделан обзор литературы, нет ли ошибок в структуре исследования, корректны ли статистический анализ и интерпретация данных. Затем рецензенты сообщают редактору свои мнения, независимо друг от друга. Статья вполне может быть отклонена (например, из-за грубых нарушений) или отправлена на доработку, косметическую или фундаментальную. Иногда все этапы процесса приходится проходить по несколько раз, прежде чем редактор примет окончательное решение о публикации.

Описанный здесь процесс требует невероятных затрат ресурсов и времени. Рецензенты работают бесплатно. Я сам уже не смогу сосчитать, какую часть жизни потратил на просмотр статей по выходным и после работы. Это своего рода волонтерство. Как ученый вы берете на себя эту почетную обязанность, потому что сами подаете статьи в журналы и кто-то, в свою очередь, рецензирует их, тратя собственное время и силы[590].

В целом, этот процесс всегда вызывал споры среди ученых. Наверное, каждый сталкивался с тем, что его статью оценили несправедливо: либо потому, что рецензент толком не ознакомился с ее содержанием, либо по каким-то иным причинам. Иногда этот процесс не вполне обезличен: хотя рецензенты сохраняют анонимность при оценке работ, в отдельных журналах можно легко понять, кто именно писал рецензию. А если некоторые рабочие коллективы ученых не расположены друг к другу, может возникнуть конфликт интересов… В общем, без человеческих слабостей не обходится, но по своему опыту могу сказать, что в подавляющем большинстве случаев мои работы только выигрывали от вдумчивых и хороших рецензий. Я имею в виду, что всегда полезно получить отзыв со стороны. То же самое, конечно, относится и к публикациям вне академических кругов, не так ли?

На самом деле сложную систему экспертной оценки в науке вряд ли возможно воспроизвести в других сферах. Тем не менее мне все же интересно, можно ли хотя бы частично позаимствовать элементы рецензирования для оценки других форм выражения мнения в СМИ. Например, ежедневные газеты могли бы при публикации важных текстов в дополнение к автору указывать и журналиста-фактчекера, который все проверил и готов поручиться своим добрым именем за достоверность представленной информации. В некоторых журналах, например в серии

Кстати: хороший пример очень успешной платформы мирового масштаба, где дезинформацию чаще всего оперативно удаляют, – это Википедия. Слово «wiki» возвращает нас на Гавайи: на местном наречии оно означает «быстрый», то есть Википедия – буквально «быстрая энциклопедия». Она начала свою работу немногим больше 20 лет назад (в январе 2001 года). Каждое изменение в статье проверяется добровольным модератором контента. Удивительно, что, несмотря на невероятное количество материалов – более 53 миллионов страниц к 2020 году[592], [593], – объем правдивой информации на этом сайте держится на очень высоком уровне. Как сообщается в авторитетном научном журнале

Вот еще одна идея, как бороться с дезинформацией в социальных сетях: можно настроить алгоритмы таким образом, чтобы широкое распространение (например, более чем в десяти новостных лентах) получали только новости, получившие пометку о достоверности не менее чем от трех человек с хорошей репутацией[595] за пределами собственного узкого круга общения. В любом случае важно снизить масштаб распространения фейковых новостей. И здесь нам тоже может помочь простая процедура рецензирования.

Есть расхожая байка, что зрителей кинотеатров в 1950-х годах соблазняли покупать колу и попкорн при помощи рекламы, воздействуя на их подсознание. Говорят, что посетителям показывали сообщение «Ешь попкорн и пей кока-колу!», оказывая на них сублиминальное, то есть подсознательное воздействие. Послание якобы мелькало на экране кинотеатра настолько быстро, что зрители воспринимали его неосознанно. Из экспериментов с праймингом[596] в психологии хорошо известно, что мозг реципиента может обрабатывать сублиминально представленные сообщения, например в том же кинотеатре. Но неужели кто-то и в самом деле пойдет покупать попкорн? Скорее всего, нет[597]. После того как пошли слухи о подобной рекламе в кино и стали появляться новости о соответствующих психологических экспериментах, многих охватила паника: если человека действительно можно подсознательно заставить купить колу, страшно представить, что будет дальше. Потребители боятся манипуляций. Они боятся, что ими воспользуются и заставят сделать то, чего они, возможно, не хотели бы.

А как обстоит дело с манипулированием человеческим сознанием сегодня, 60 лет спустя, в цифровую эпоху? В эпоху, когда технологические компании проглатывают нас целиком – в виде массивов данных? Раз вы дочитали до этого места, значит, вам знакомо уже множество тревожных примеров (но не будем поддаваться панике). На данный момент исследования показывают, что по крайней мере некоторые человеческие качества можно относительно точно оценить на основе цифровых следов. Вполне логично предположить, что существует определенный риск злоупотребления этими данными. Особенно опасной выглядит перспектива прицельного воздействия на конкретные группы людей. Как я уже упоминал в главе 4, мы пока не знаем, как сильно микротаргетинг влияет на пользователей, – возможности независимых исследователей оценить это эмпирически весьма ограниченны.