Новые боги. Как онлайн-платформы манипулируют нашим выбором и что вернет нам свободу

Если спроецировать выводы, сделанные в рамках академических дебатов об открытой науке, на дискуссии о конфиденциальности технологических платформ, мне кажется, здесь тоже нужно обратить внимание на важность принципа минимизации данных. Как можно учесть этот принцип при разработке онлайн-платформ? Например, я бы предложил указывать некоторые данные в социальных сетях на достаточно абстрактном уровне. Скажем, возраст. Есть ли разница, если я знаю, что человек родился 5 августа 1975 года или просто «в августе 1975»? А можно быть еще менее точными и указывать, что пользователю 47 лет или его возраст находится в промежутке 40–49 лет.

Другой пример касается смартфонов: насколько точно приложению разрешено определять или обрабатывать мое местоположение по GPS? С точностью до метра или до сотни метров? Оно это делает каждую минуту или раз в час? А ведь еще есть техническая возможность проецирования GPS-координат человека на любую точку земного шара, чтобы вычислить, сколько километров он преодолевает (показатель активного образа жизни). Однако это не позволяет точно знать, где находится человек.

В целом следует поразмышлять, какие содержательные переменные и в каком масштабе онлайн-платформы могут фиксировать, не нарушая принципов достаточной защиты персональных данных. Кроме того, возникает вопрос, сколько различных переменных и в какой комбинации может сохраняться при соблюдении принципа неприкосновенности частной жизни индивида. Ответить на эти вопросы нелегко, и, конечно, ответы зависят от того, как собранные данные будут использоваться в дальнейшем: в интересах всех граждан или только небольшой группы? Пример с возрастом относится к информации, самостоятельно предоставленной пользователем при регистрации, а вот такая переменная, как GPS-активность, может отслеживаться даже без ведома человека. С такими цифровыми следами возникают дополнительные проблемы юридического характера. В главах 4 и 5 я уже подробно объяснял, что на основе цифровых следов можно делать прогнозы относительно ключевых личностных характеристик. На техническом жаргоне это называется «выведенные данные»

Хотя все еще идут споры, насколько пузыри фильтров и фейковые новости влияют на пользователей, нет сомнений, что многочисленные эксцессы в социальных сетях следует воспринимать всерьез. После штурма Конгресса США в январе 2021 года стало совершенно очевидно, что виртуальный и реальный миры неотделимы друг от друга.

Онлайн-события, естественно, влияют на офлайн-реальность и наоборот. Я глубоко убежден: если нам не удастся создать альтернативу нынешней бизнес-модели данных, государство должно по крайней мере вмешаться в некоторые сферы деятельности социальных медиаплатформ. Нам, несомненно, предстоит еще долгая дискуссия о том, должны ли социальные сети быть общественным благом и в какой степени.

Почему в социальных сетях до сих пор полностью не запрещен микротаргетинг в политической сфере (в рамках избирательных кампаний)? К сожалению, в январе 2020 года Facebook решил продолжить заниматься этим прибыльным бизнесом. Согласно отчету

Регулирование микротаргетинга в политической сфере, безусловно, неотделимо от борьбы с распространением фейковых новостей, которые могут быть очень опасны при формировании определенных политических настроений. Как мы знаем из главы 6, исследования показывают, что фейковые новости распространяются гораздо быстрее и охватывают гораздо большую аудиторию, чем правдивые. Как с этим бороться?

Николас Диас и его коллеги[563] изучили, как влияет на восприятие достоверности новости указание под заголовком источника. Неосведомленные пользователи могут посчитать, что, если в качестве источника значится, например, портал

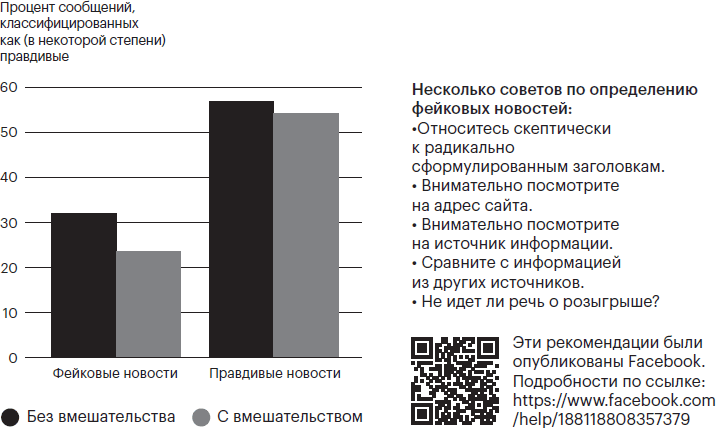

Рис. 9.2. Принятые во внимание рекомендации (показаны не полностью) в правой части графика привели к тому, что участники из выборки по США классифицировали фейковые новости как менее достоверные по сравнению с контрольной группой (адаптировано по: Guess et al., 2020). Примечание: в этом исследовании также были выборки, где эффекты проявились слабее

Эти данные также согласуются с результатами нового исследования рабочей группы под руководством Гордона Пенникука[566]. Оно показало, что, даже когда испытуемые просто задавались вопросом, стоит ли воспринимать всерьез прочитанное сообщение, это уже повышало вероятность, что они отличат правдивую новость от фейковой. Теперь следует учесть этот положительный опыт и соответствующим образом изменить архитектуру социальных сетей, чтобы важные и проверенные сообщения могли получить более широкое распространение. Возможно, здесь были бы полезны простые всплывающие вопросы, например: «Вы уверены, что это сообщение не фейк?» (одновременно это помогло бы снизить поток фальшивых новостей)[567]. Новое исследование той же группы ученых, опубликованное в научном журнале

В заключение добавлю, что сегодня многие ученые размышляют над тем, как предоставлять пользователям более взвешенную информацию, чтобы уменьшить эффект «пузыря фильтров». Внесение изменений в алгоритмы, которые определяют содержимое новостной ленты пользователя, – очень важный вопрос. Например, если мои цифровые следы показывают, что я придерживаюсь более левых политических взглядов, то алгоритм, настроенный соответствующим образом, мог бы предлагать мне не только левый взгляд на мировые события, соответствующий моему мировоззрению, но и комментарии приверженцев более консервативных убеждений[569]. Таким образом, я бы мог видеть в своей ленте различные точки зрения. Может ли такой подход оказать положительное влияние на человека и смягчить радикальные взгляды? Посмотрим, что скажет наука в ближайшие годы.

Довольно многие исследования показывают, что злоупотребление социальными сетями связано с более негативным самоощущением[570]. «Злоупотребление» в данном контексте определяется так же, как при изучении других зависимостей: люди, которые сами называют себя зависимыми от социальных сетей, чаще сообщают, что хуже себя чувствуют. Как мы уже знаем из главы 7, несмотря на множество исследований, ученым до сих пор не удалось доподлинно установить, где причина, а где следствие. Люди, которые недовольны собой, проводят больше времени в социальных сетях – или, напротив, их проблема возникает в результате злоупотребления социальными сетями? Результаты другого исследования также указывают, что в изучении связки «самоощущение – использование социальных сетей» очень важны контекст и постановка вопроса: если участников исследования не спрашивать об их склонности к аддиктивному поведению в социальных сетях, а просто попросить ответить, сколько часов в день они тратят на соцсети, наблюдаемые корреляции между самоощущением и чувством комфорта оказываются очень незначительными[571]. Статистически долгое пользование соцсетями, как правило, указывает на зависимое поведение. Однако не каждый такой пользователь является «зависимым», не говоря уже о том, что сам этот термин, как я уже объяснял, представляется спорным и сейчас ученые предпочитают использовать понятие «расстройства, связанные с использованием интернета (с акцентом на социальные сети)».

В целом, в последние годы стало очевидно, что корреляции между переменными, характеризующими использование социальных сетей, и самоощущением довольно малы, по крайней мере если мы статистически анализируем большие группы людей. Однако это не исключает того, что в отдельных случаях некоторые пользователи могут серьезно пострадать от злоупотребления социальными сетями или от негативного опыта, полученного онлайн (вспомним трагичное самоубийство Молли Рассел). Кроме того, многочисленные исследования, проведенные в последние годы, показывают, насколько важно различать склонность к активному или пассивному использованию социальных сетей. В противном случае невозможно в полной мере оценить, насколько злоупотребление соцсетями влияет на то, как пользователи себя чувствуют. В настоящее время некоторые исследователи предполагают, что пассивное использование социальных сетей «вреднее», чем активное. Пассивный пользователь регулярно сравнивает себя с другими людьми и апатично просматривает страницы в интернете. В какой-то момент он зацикливается на том, что у всех вокруг все хорошо – но не у него[572]. Так возникают типичные проблемы формирования процессов восходящего социального сравнения (см. главу 7). Тем временем активные пользователи выкладывают много постов и общаются с людьми из своей сети контактов.

В дискуссии о вероятных взаимосвязях между различными формами использования социальных сетей и самоощущением, несомненно, следует учитывать значимую роль личных переживаний. Некоторым пользователям соцсетей приходится закалять свой характер во время дискуссий, которые зачастую ведутся в весьма грубой и жесткой манере. Не каждому под силу выдержать поток полных ненависти комментариев или «срач» в интернете.

Несмотря на всю неоднозначность связей между использованием социальных сетей и самоощущением человека, мне кажется важным задуматься о том, как могла бы выглядеть действительно «здоровая» социальная сеть. Суть такой «здоровой» соцсети должна заключаться в обеспечении полноценного общения между людьми с соблюдением их основных прав. Онлайн-платформы, созданные лишь для того, чтобы как можно дольше удерживать пользователей в сети, ни к чему хорошему не приведут (даже без учета данных исследований, представленных в этой главе): мы, безусловно, можем использовать свое драгоценное время гораздо продуктивнее, чем просматривая комментарии или видеоролики очередного инфлюенсера. Не я один поражаюсь тому, как много родителей на скамейках детских площадок сидят в социальных сетях вместо того, чтобы играть со своими детьми. Зная, как соблазнителен виртуальный мир, я вообще оставляю смартфон дома, когда иду гулять с дочкой, чтобы посвятить свое время именно ей. Может, стоит подумать, как мы могли бы подтолкнуть уже существующие социальные сети к развитию в более здоровом направлении? Не так давно в мире активно обсуждались положительные изменения в этой сфере. Несколько технологических компаний громко заявили о важности комфорта пользователей и принципе «Время, проведенное с пользой». Например, компания Apple предложила услугу подсчета экранного времени, а Facebook позволил пользователям установить своего рода цифровой будильник, чтобы лучше контролировать время, проведенное на платформе.

Особенно меня интересуют изменения в архитектуре самих платформ, которые могут действительно улучшить работу социальных сетей в долгосрочной перспективе. Например, компания Facebook Inc./Meta в тестовом режиме запретила в некоторых странах показывать количество лайков под фотографиями и комментариями в инстаграме всем, кроме автора[573]. Хотя лайки по-прежнему отображаются у владельца аккаунта, это по крайней мере уменьшает проблему восходящего социального сравнения, ведь у пользователей стало на один критерий меньше, чтобы проверять, как обстоят дела у других. Приживется ли такая версия инстаграма во всех странах и распространится ли на другие платформы, пока неясно. Meta наверняка будет внимательно отслеживать, во что обойдется компании такое серьезное изменение в архитектуре платформы. Рассуждая об инстаграме, генеральный директор Twitter Джек Дорси[574] согласился с идеей, что зацикленность на других негативно сказывается на пользователях: «Если бы мне пришлось запускать сервис заново, я бы не стал так сильно акцентировать внимание ни на количестве лайков, ни на количестве подписчиков»[575].

Такие заявления внушают некоторую надежду, особенно с учетом того, что в одном из недавних исследований удалось проследить взаимосвязь между подписками в твиттере и заявленной зависимостью от смартфона (в статистическом анализе переменной «Подписки в твиттере» учитывалось не только число подписчиков аккаунта, но и количество страниц, на которые подписан сам пользователь)[576]. Может быть, мы всё же можем надеяться, что в будущем в социальных сетях станет меньше элементов, нацеленных только на увеличение экранного времени и стимулирование социального сравнения?

Прежде чем сформулировать четкие рекомендации для «правильного» дизайна платформ, мне представляется необходимым провести фундаментальное эмпирическое исследование. Описанные в главе 3 механизмы из области психологии и поведенческой экономики имеют достаточно хорошую теоретическую основу, однако у нас по-прежнему слишком мало исследований, где подробно объясняется, как именно различные элементы приложений влияют на время, проведенное в сети, или самоощущение.

Неминуемо возникает вопрос, какие элементы интерфейса вообще допустимо использовать на онлайн-платформах, чтобы не затягивать время пребывания в сети и не вредить пользователям. Возможно, токсичность определенных элементов приложений раскрывается лишь тогда, когда они используются в определенной комбинации. Можно предположить, что

С точки зрения реинжиниринга – то есть деконструкции архитектуры, – исследователям необходимо изучить, как различные комбинации социальных сетей и freemium-игр влияют на время пребывания в сети и на степень выраженности симптомов, схожих с зависимым поведением. По сути, нам нужна разновидность A/B-тестирования, которое в больших масштабах применяется технологическими платформами. Например, с помощью A/B-тестирования компании Big Tech пытаются выяснить, как изменится время пребывания в сети, если в вариант платформы А будет встроена какая-то функция, которой нет в варианте платформы B. Зачастую пользователи даже не подозревают, что приложение, которое они видят в данный момент, отличается от версии, представленной другим пользователям. Задача многократно усложняется, если мы хотим изучить, как на интересующие нас переменные влияет совокупность трех и более факторов. Если я хочу изучить только вышеупомянутые переменные: персонализированную/неперсонализированную ленту новостей в сочетании с бесконечной прокруткой (да/нет), – то придется сравнить четыре различных варианта социальной сети (см. табл. 9.1). Здесь можно ожидать, что наибольшее время пребывания в сети будет у группы С, поскольку в эту версию приложения встроена персонализированная лента новостей с бесконечной прокруткой. Это кажется интуитивно понятным, но такие вещи необходимо проверять, чтобы лучше оценить масштаб проблем.