Новые боги. Как онлайн-платформы манипулируют нашим выбором и что вернет нам свободу

Еще одна мысль. Если я не могу присутствовать на онлайн-мероприятии (осторожно, FoMO!), было бы неплохо посмотреть его позже в записи. Это вполне могло бы способствовать снижению эффекта FoMO. С таким предложением выступила группа ученых под руководством Аарифа Аль-Утайби[484]. Правда, подобные идеи нуждаются в дальнейшем эмпирическом подтверждении. К слову, Тристан Харрис, бывший сотрудник Google, также поддерживает эту мысль. В своем выступлении на TED Talks[485] он объясняет, что уведомление о (не)доступности может быть чрезвычайно полезным в профессиональной жизни, если нужно на время уединиться и сосредоточиться на проекте. Когда сотрудник снова будет готов к новым задачам, коллеги получат соответствующее уведомление. Кстати, эта информация вовсе не должна быть оформлена в виде электронных писем: она может отображаться в общем онлайн-журнале компании или на платформах вроде Trello (см. выше).

Итак, мы видим, что изменения правил коммуникации внутри компании помогают разгрузить сотрудников и упорядочить задачи на день. Правда, чтобы не заходить в электронную почту или социальные сети более трех раз в день, требуется определенная выдержка. В новогоднюю ночь многие торжественно обещают себе наконец-то заняться спортом или сбросить парочку килограммов (или даже все сразу), но уже к следующему вечеру забывают о принятом решении. Давайте не будем себя обманывать. Ежедневные привычки, касающиеся онлайн-поведения, настолько укоренились за многие годы, что мы уже просто не можем не отвлекаться на компьютер и смартфон. Кстати, в одном очень известном исследовании привычек говорится, что для успешного изменения поведения требуется в среднем 66 дней[486]. Вот почему, как ни парадоксально, чтобы обмануть IT-корпорации, нам нужны технические решения. Один из вариантов может заключаться в так называемом дозировании. В нашем контексте это означает, что все сообщения сначала накапливаются, а затем приходят в заранее установленное время. В таком случае у меня больше не будет соблазна чаще проверять электронную почту, потому что имейлы попросту не придут до определенного часа. В общем, учимся переносить принцип работы физического почтового ящика в виртуальную реальность. Если цифровой почтальон действительно будет приходить только раз в день, нет смысла постоянно следить за электронным ящиком. Эксперимент, проведенный Николасом Фитцем[487], частично подтвердил эту идею с опорой на эмпирические данные. Пуш-уведомления накапливались в приложении, а позже поступали в заранее определенное время. Если быть точным, у одной группы участников пуш-уведомления приходили строго три раза в день, у второй – вовсе не появлялись. Третья группа участников исследования продолжала получать пуш-уведомления в режиме реального времени. Все участники исследования делились информацией о своем настроении, интенсивности FoMO и продуктивности.

Исследование подтвердило, что при контролируемых интервалах настроение участников группы, где уведомления подавались дозированно, было лучше, чем в двух других. Они даже отмечали

В исследовании подчеркивается, что «правильные» изменения дизайна системы уведомлений в смартфонах и социальных сетях тоже могут оказать положительное влияние на поведение и благополучие человека. К сожалению, я пока не нашел приложения, с помощью которого можно было бы взять под контроль не только пуш-уведомления, но и скрывающиеся за ними сообщения в социальных сетях

Кстати, недавно личный опыт побудил меня продолжить работу над этим вопросом. В океанском круизе, описанном в начале главы, у каждого гостя был доступ к часу бесплатного интернета в день, а за каждую последующую минуту надо было платить. Благодаря этому регламенту я использовал интернет более организованно и вполне укладывался в эти рамки, так как сосредоточенно экономил время в сети. У меня освободилось довольно много времени, чтобы заняться другими делами. Но мы не каждый день оказываемся на таком круизном лайнере, а чтобы не становиться рабом своей электронной почты без внешнего регулирования, необходима большая самодисциплина, особенно если вы пытаетесь изменить старые привычки.

Есть несколько простых стратегий, которые действительно могут помочь всем пользователям лучше структурировать свою повседневную жизнь в цифровую эпоху. Давайте вместе посмотрим, что было бы легко реализовать. И не забываем о прекрасном: упорядочивая свое поведение в сети, мы оставляем меньше личных данных технологическим корпорациям!

Кампус моего университета в Ульме расположен на холме Эзельсберг. Моя лаборатория находится на трамвайной остановке «Ботанический сад», которая (интересный факт!), возможно, является самой высокогорной остановкой в Германии – 618 метров[489]. Кампус занимает довольно обширную территорию, и, чтобы быстро добраться из кабинета до лекционного зала, мне приходится ездить на трамвае. Если все идет хорошо, путь от офиса до аудитории занимает 15 минут. Чтобы не опоздать на трамвай, я всегда слежу за часами на экране компьютера в моем кабинете. Прямо сейчас они показывают, что до начала лекции осталось всего 25 минут, поэтому я складываю бумаги и макбук в рюкзак. Теперь нужно пройти примерно шесть минут до остановки. Когда я выхожу за дверь Биомедицинского центра, начинается дождь. Сколько времени осталось до трамвая? Рефлекторно смотрю на наручные часы, но понимаю, что, похоже, забыл их сегодня в ванной. Торопясь к трамвайной остановке, достаю из кармана смартфон, чтобы узнать время. Тут замечаю на экране уведомление, что мне пытался дозвониться друг. Еще пишут, что мой любимый клуб подписал контракт с новым тренером. Интересно, удастся ли ему спасти команду от вылета из бундеслиги? Я настроен скептически. Что пишут по этому поводу в газете «Кёльнер Экспресс»? Мне становится любопытно, и я читаю небольшой комментарий о смене тренера. Чтобы узнать мнение других болельщиков ФК «Кёльн», быстренько заглядываю на фанатский сайт effzeh.com. Реакции, судя по всему, сдержанные. Я даже не замечаю, как преодолеваю последние 200 метров пешком через небольшой участок леса между офисом и станцией и внезапно оказываюсь на платформе. Убираю смартфон. К счастью, тут же приходит трамвай. Сейчас он довезет меня до остановки «Университет – Запад». Оттуда еще пять минут до лекционного зала. Минутку, который час? Сколько осталось до начала лекции? Снова достаю смартфон из кармана, чтобы посмотреть время, но в этот раз ни на что не отвлекаюсь. 16:05. Фух, я все же успеваю!

Небольшая зарисовка из моей повседневной жизни показывает важность классических хронометров, таких как наручные часы. Они помогают нам следить за временем. Если лекция начинается в 16:15, я не должен приходить в аудиторию в 16:40. В конце концов, после нашего занятия студентам надо идти на другие, а объем материала в моем случае просто не оставляет времени на опоздания.

О важности измерения времени для структурирования повседневной жизни знали еще в древнейших цивилизациях. По всей видимости, примерно за 2000 лет до Рождества Христова люди уже использовали солнечные часы для упорядочивания своего быта[490]. Вскоре после шумеров свой метод измерения времени разработали и китайцы. Но пройдет немало веков, прежде чем каждый сможет носить на запястье маленький хронометр. Первые наручные часы были изготовлены часовщиком Авраамом Луи Бреге по заказу Каролины Мюрат в 1812 году[491]. Логично, что позволить себе такой предмет роскоши в те времена могли только очень богатые люди – как раз такие, как мадам Мюрат, сестра Наполеона Бонапарта и королева Неаполя.

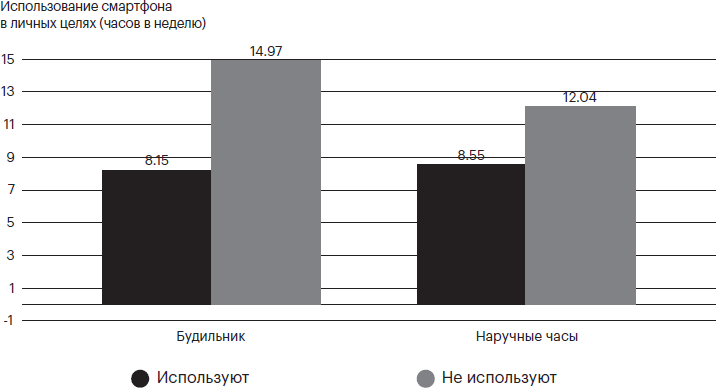

Между тем в наше время наручные часы стали постепенно терять актуальность. Для некоторых они являются скорее символом статуса; зачастую их цена достигает нескольких тысяч евро[492]. В научном исследовании, проведенном моей рабочей группой, обнаружилось, что в выборке 2014 года, которую мы составили в основном на борту MS-Wissenschaft, только 45 % респондентов сообщили, что регулярно носят наручные часы (к сожалению, у нас нет данных, изменилось ли что-то с того времени). MS-Wissenschaft – это выставочное судно из Берлина, курсирующее по некоторым судоходным путям Германии, чтобы каждый год представлять заинтересованной публике многочисленные научные достижения и экспонаты, связанные с определенной темой исследований. В 2014 году оно плыло под флагом «Цифровое общество», и у моей рабочей группы появилась возможность предоставить два экспоната на выставку в рамках тематического блока, посвященного смартфонам и интернет-зависимости. С помощью анкет на планшетах мы смогли изучить отношение более 3000 человек к использованию наручных часов и смартфонов (см. рис. 8.2). Во-первых, люди, обходившиеся смартфонами, сообщили, что использовали свой телефон в личных целях в среднем 12,04 часа в неделю, в то время как люди, носящие наручные часы, указали, что за тот же срок отдавали гаджету только 8,55 часа. Однако еще большее влияние на экранное время оказала другая переменная, связанная с часами. Все участники нашего исследования отвечали на вопрос, используют ли они смартфон в качестве будильника, и те, кто ответил «да», также сообщили, что используют смартфон в личных целях 14,97 часов в неделю, в то время как те, кто полагался на обычный будильник, тратили на телефон лишь 8,15 часов в неделю. Получается, в группе, где смартфон не использовался в качестве будильника, на личные цели тратилось практически в 1,8 раза меньше времени, чем в группе людей, которые привыкли вставать по смартфону!

Рис. 8.2. Количество часов, которые проводят со смартфоном в личных целях люди, использующие (или нет) смартфон как будильник и носящие (или нет) наручные часы (данные из Montag, Kannen, Lachmann et al., 2015)

Конечно, в исследовании есть некоторые недостатки. К сожалению, оно не дает окончательного ответа на вопрос, где причина, а где следствие. Действительно ли ношение наручных часов ведет к снижению потребления контента на смартфонах или дело в том, что люди, которые и так не очень активны в цифровом мире, скорее всего, будут носить наручные часы и заводить будильник по старинке? В таком случае это просто одно из проявлений менее цифрового образа жизни. Поэтому, чтобы установить хотя бы частично причинно-следственную связь между собранными переменными, мы задали участникам исследования откровенный вопрос: как часто в повседневной жизни случалось так, что вы просто хотели проверить время на смартфоне, а потом застревали в сети из-за очередного сообщения (например, в вотсапе)? В итоге 8,3 % участников признались, что такое случается «довольно часто», а 2,8 % ответили «очень часто». Теперь было бы интересно проверить эти тезисы и провести эксперимент с реальными данными, собранными со смартфонов, то есть не полагаться только на анкеты участников исследования. В любом случае я убежден, что может быть полезно держать смартфон со всеми яркими приложениями и социальными сетями подальше от спальни. В постели так уютно, а стоит достать телефон (даже чтобы просто завести будильник), как начинается долгий сеанс общения в социальных сетях. В результате свет выключается не в 11 вечера, а в 0:30, и от этого страдает сон. Неудивительно, что многие исследователи отмечают связь между увеличением экранного времени и ухудшением качества сна[493].

У французов есть поговорка: «Quand on connait sa maladie, on est à moitié guéri» – «Если знаешь свою болезнь, ты уже наполовину выздоровел». Действительно, клиническая психология подчеркивает: для успешного поиска лечения и работы над собой важно понимать свою проблему. Несмотря на то что злоупотребление смартфоном в настоящее время не считается отдельным психическим расстройством, все эти бесчисленные приложения явно занимают слишком много места в нашей жизни. Поскольку при использовании гаджетов наше восприятие времени значительно искажается, мы вместе с Александром Марковецем предложили пользователям смартфонов услугу цифровых весов[494]. Установив приложение Menthal, пользователи через несколько дней смогли увидеть, сколько часов в день они тратят на смартфон и что лично у них больше всего отнимает времени. Проект оказался очень успешным. Многие годы нам с Александром Марковецем постоянно звонили и писали из разных СМИ, чтобы сделать материал на эту тему. За это время сотни тысяч пользователей скачали приложение и одновременно пожертвовали свои данные для наших исследований. Благодаря этому мы, например, смогли изучить корреляции между возрастом и полом с одной стороны и информацией об использовании смартфона – с другой[495].

Проект интересен со многих точек зрения. Во-первых, Menthal показывает, насколько хорошо работает бизнес-модель данных. Подобно технологическим компаниям, мы запустили приложение как научный стартап, приносящий дополнительную ценность пользователям[496]. Благодаря широкому освещению в СМИ на нашей платформе побывали десятки тысяч пользователей. Я хотел бы отметить, что это был чисто университетский проект и данные мы, разумеется, записывали анонимно.

Интересно, что в начале 2019 года, примерно через пять лет после запуска приложения Menthal, компания Apple предложила пользователям айфонов аналогичный сервис[497]. Видимо, даже внутри этой гигантской корпорации началась дискуссия о проблеме злоупотребления смартфонами. Преемник Стива Джобса Тим Кук сделал следующее заявление: «Мы не хотим, чтобы люди все время пользовались айфонами. Это никогда не было нашей целью»[498]. Можно ли ему верить – большой вопрос. Но так или иначе, с момента введения подсчета экранного времени все пользователи айфонов каждую неделю получают отчет, сообщающий, сколько времени они провели в телефоне. Однако меня как ученого интересует следующий вопрос: насколько знание об экранном времени действительно меняет поведение? Насколько я знаю, на сегодняшний день точных данных нет.

Meta сама предлагает помощь, если пользователь хочет уменьшить время, проведенное на ее платформах[499]. Пользователи могут сами установить, сколько времени хотят провести в фейсбуке или инстаграме. Если лимит превышен, всплывает уведомление, что пора бы заняться чем-то другим. Это, безусловно, хорошая услуга, которая может помочь нам тратить меньше времени в соцсетях. Однако и здесь у меня нет данных об эффективности. Еще одна область, где психологи могли бы провести исследование… Внимательный читатель, кстати, легко заметит параллели между новыми сервисами от Apple и Facebook и часами на борту корабля, которые вывели меня из состояния транса.

Поскольку в этой главе мы говорим о простых мерах по сокращению времени, которое мы тратим на смартфоны и социальные сети, хотел бы заметить, что мы можем самостоятельно менять настройки некоторых приложений для уменьшения экранного времени и даже, возможно, снижения уровня стресса. В главе 3 я подробно рассказывал о принципе подталкивания и контроле над поведением человека через настройки системы по умолчанию. Чтобы улучшить свое времяпрепровождение в интернете, важно узнать, есть ли возможность поменять настройки в тех приложениях, которые вы используете. Чтобы притормозить натиск компаний Big Tech, я бы посоветовал полностью отключить пуш-уведомления (особенно звуковые) и убрать функцию двойной галочки в вотсапе. Я сочту «Новых богов» успешной книгой, если каждый, кто ее читает, зайдет в настройки этого приложения и отключит функцию подтверждения прочтения сообщений во вкладках

Хотел бы дать еще несколько советов, как разумно сократить потребление онлайн-контента. Пусть благодаря им в вашей повседневной жизни будет меньше стресса и больше комфорта.

Один из позитивных моментов при уменьшении времени в сети – в итоге корпорации (в большинстве случаев) получают от нас меньше данных. Правда, даже если я не пользуюсь смартфоном так активно, а просто ношу его с собой, информация обо мне все равно идет в Google или Apple. В частности, через смартфоны могут незаметно передаваться данные GPS, а также показатели моего состояния здоровья.

Как же избавиться от слежки в интернете? Защитить свою личность действительно нелегко, но мы можем хотя бы усложнить доступ к нашим данным для многих технологических компаний. К примеру, использовать браузер Tor: хоть он и медленнее загружает веб-страницы, зато помогает[501] защитить конфиденциальность. При его использовании работает так называемый луковый принцип: запрос на доступ к определенному сайту проходит через несколько серверов сети Onion, и в конце концов становится крайне сложно найти реального пользователя. Кроме того, Tor надежно шифрует личность пользователя. Интересно, что такие компании, как Facebook и Google, не только не имеют ничего против Tor, но даже поддерживают эту инициативу. Как это согласуется с бизнес-моделью данных? На самом деле браузер удобен обеим компаниям: выступая в его поддержку, они могут показать, что приветствуют защиту конфиденциальности пользователей. Но даже если я использую браузер Tor, мне все равно надо будет входить в аккаунт Google или Facebook и вводить пароль, а значит, технологические гиганты по-прежнему знают, что я в сети, стоит лишь зайти на платформу[502]. Технолог по безопасности Мэтью Грин метко заметил, что это все равно что «принять душ, а потом изваляться в грязи»[503].