Новые боги. Как онлайн-платформы манипулируют нашим выбором и что вернет нам свободу

Однако в принципах движения Quantified Self заложены и другие проблемы. Мы всё больше теряем приватность и подвергаемся манипуляциям со стороны крупных корпораций, которые могут делать с нами всё, что придет им в голову, если бесконечный сбор данных не будет регулироваться законодательно. На фоне текущих тенденций я не удивлюсь, если в недалеком будущем страховые компании начнут навязывать нам определенный режим питания или здорового образа жизни, а если люди не подчинятся или откажутся регистрировать свое поведение, они больше не смогут получить медицинскую страховку. Этот сценарий напоминает нам о принципе подталкивания в супермаркете и функции двойной галочки в вотсапе: и то и другое побуждает к определенным действиям. В случае отслеживающих технологий дизайн системы вполне может быть изменен таким образом, что определенное поведение будет наказуемо – другими словами, нас ограничат в свободе выбора в повседневной жизни. Все еще кажется, что это преувеличение? В чем-то да, но в чем-то и нет. К сожалению, частично этот сценарий уже стал реальностью. В США уже существуют страховые тарифы, основанные на данных мониторинга участников страхования. Если вы заключаете договор дополнительного стоматологического страхования с американской компанией Beam, страхователю высылается зубная щетка, которая регистрирует, достаточно ли часто он чистит зубы[524]. Если недостаточно – его страховой тариф соответствующим образом скорректируют.

Глава 9. «Эффект отеля „Калифорния“» в интернете и как с ним бороться

В 1976 году одна из великих американских рок-групп The Eagles записала, пожалуй, свой самый знаменитый альбом. На обложке пластинки изображены пальмы на фоне заката, заслоняющие вид на отель Beverly Hills, что на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе. Внизу справа синим неоном горят буквы, складываясь в слова «

«We are all just prisoners here, of our own device», – поют The Eagles. Иными словами, мы сами окружили себя всевозможными гаджетами, собирающими данные, отдали себя на их милость, и теперь нам остается только гадать, как освободиться из плена. Интересно, что английское слово «device» можно перевести и как «план», и как «устройство». Получается, все мы по собственной воле в плену своих смартфонов – с этим трудно поспорить.

В другом куплете Дон Хенли поет об отеле «Калифорния»: «You can check out any time you like, but you can never leave» – «Вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти». Перекладывая это на сегодняшние реалии – наши данные останутся у них навсегда. И еще: мы вроде бы вольны отказаться от сервисов Meta, Google и Amazon и перейти на другие платформы, но… какой ценой? Каждый, кто хотя бы раз пытался перейти с вотсапа на другой мессенджер, знает, как сложно, когда почти никто из твоего круга общения не пользуется Signal или телеграмом[528]. Я и сам, кажется, уже два года стараюсь окончательно отказаться от вотсапа в пользу другого приложения. Вообще-то у нас есть на примете пара рабочих вариантов (см. последнюю главу), но, честно говоря, их возможности тоже весьма ограниченны. К тому же мои старые данные никуда не пропадут из интернета, их не удалить.

Нам сложно отказаться от предложений технологических корпораций, а оставаясь, мы лишь делаем их сильнее. Ежедневно накачиваем технологическую индустрию новыми и новыми данными. Миллионы людей, миллиарды. Неужели уже поздно что-то менять? Неужели нам уже не выбраться из номера в проклятом отеле? Или выход все же есть?

Недавно еженедельник

Если вырвать эту фразу из контекста, то можно подумать, что я сошел с ума. Многие читатели

Вернемся к заголовку подкаста, который я хотел бы раскрыть более подробно. Во-первых, зарабатывать деньги не запрещено, поэтому мы не можем осуждать технологические корпорации лишь за то, что они разработали очень успешные платформы и разбогатели на них. Однако я не согласен с тем, как именно они делают эти деньги: с помощью слежки и манипуляций. Поэтому лучше всего было бы избавиться от бизнес-модели данных в ее нынешнем виде. Какие могут быть альтернативы? Я вижу выход в том, чтобы пользователи расплачивались за право доступа к сервису не своими данными, а непосредственно деньгами. Почему?

Прежде всего, есть опыт других отраслей онлайн-индустрии, который показывает: модель платной подписки вполне работает. Как в музыкальной сфере, так и в киноиндустрии мы переросли эпоху пиратства благодаря успешным альтернативам (стриминговым платформам). До появления удобных форматов доступа к платной музыке и фильмам миллионы пользователей нелегально обменивались данными через файлообменники, такие как Napster. К слову, я прекрасно понимаю, что приведенные выше примеры из кино- и музыкальной индустрии невозможно в полной мере перенести на социальные сети. Если в случае Apple Music или Netflix мы лишь потребители, то в социальных сетях мы сами создаем контент, который приносит деньги IT-компаниям. Это, кстати, объясняет, почему многие даже предлагают, чтобы технологические корпорации платили пользователям за публикации (и, конечно же, за данные). Самые успешные инфлюенсеры уже зарабатывают баснословные деньги в инстаграме. То же самое можно сказать и о создателях популярных видео на ютубе – привет семейству Кардашьян! Однако инфлюенсеры чаще всего получают деньги от технологических корпораций не напрямую, а благодаря рекламе. По правде говоря, большинство из нас – вовсе не успешные инфлюенсеры, хоть в соцсетях и зарабатывает гораздо больше людей, чем мы могли бы подумать на первый взгляд. В исследовании с участием рекламного агентства Jung von Matt 28 % из 1200 опрошенных инфлюенсеров из Европы и США сообщили, что хотя бы раз заключали рекламный договор с вознаграждением от 500 до 1000 долларов[531].

Реально ли платить каждому пользователю за созданный им контент? На мой взгляд, это не очень удачный путь. В большинстве случаев люди пользуются соцсетями, просто чтобы общаться со своими друзьями или семьей, без претензий на художественность или оригинальность. С какой стати кто-то должен получать за это деньги?[532]

Как я уже объяснял в главе 2, при помощи соцсетей многие люди удовлетворяют свои социальные потребности. Поэтому общение в социальных сетях само по себе может быть полезным и, следовательно, рассматриваться как вознаграждение. Не говоря уже о том, что такие платформы, как ютуб, дают людям с творческим складом ума возможность получить доступ к большой аудитории. Это одна из причин, почему я считаю идею оплаты права использовать онлайн-инфраструктуру вполне рабочей.

Кстати, статистика музыкального бизнеса и киноиндустрии убедительно доказывает: в целом пользователи готовы платить за доступ к онлайн-сервисам. В 2021 году у сервиса для просмотра сериалов Netflix насчитывалось более 209 миллионов платных подписчиков[533], [534]. В июне 2019 года на музыкальный сервис Apple было подписано целых 60 миллионов пользователей[535], [536]. Даже в мире печатных СМИ идея онлайн-подписки постепенно набирает популярность: так, у

• Первое: корпорациям запрещено следить за нами и нашими данными, а также перепродавать их рекламным компаниям.

• Второе: технологические компании разработают для своих платформ такой интерфейс, который не будет работать на увеличение экранного времени.

• Третье: корпорации гарантируют, что на их платформах не будут распространяться радикальные идеи.

• Четвертое: данные, которые мы производим, останутся нашей собственностью, использовать их можно будет только ради улучшения социальной сети для всех пользователей.

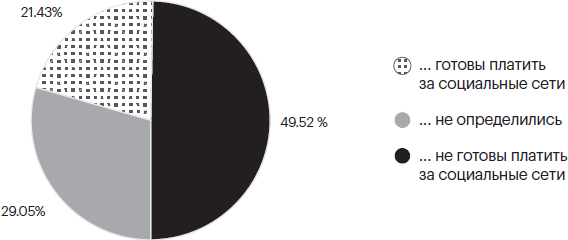

Рис. 9.1. Согласно результатам недавнего исследования, готовность платить за использование социальных сетей, таких как фейсбук и инстаграм, в обмен на преимущества в виде более надежной защиты данных очень низка. Полученные данные были проанализированы в работе Корнелии Зиндерманн и ее коллег. В нашем исследовании также рассматривались возможные корреляции между чертами личности и готовностью платить за пользование соцсетями. Стала заметна не очень выраженная, но интересная корреляция между личностной чертой «доброжелательность» и поддержкой модели платной подписки: чем больше участники нашего исследования считали себя склонными к сотрудничеству и эмпатии, тем с большей вероятностью они поддерживали идею возможности оплаты онлайн-сервисов (адаптировано по: Sindermann et al., 2020; см. примечание 539)

Идея платы за использование социальных сетей, конечно же, поднималась неоднократно. Однако у нас мало достоверных данных, насколько пользователи готовы финансировать такую модель. Приведенные ниже данные не являются репрезентативными, однако позволяют получить общее представление о реальном положении дел.

Весной 2020 года 367 жителей Германии приняли участие в онлайн-исследовании моей научной группы[539], в котором мы попытались создать эмпирическую базу для изучения этого вопроса (см. рис. 9.1). Во-первых, мы спросили участников, сидят ли они вообще в социальных сетях/мессенджерах. Для нас было важно увидеть картину мира тех, кто действительно пользуется этими сервисами, поэтому на заключительном этапе анализа у нас осталось «всего» 210 человек. По результатам опроса 49,52 % респондентов выступили против любой платы за использование социальных сетей, 29,05 % не определились, а 21,43 % поддержали идею. В исследовании были упомянуты условия, перечисленные выше, как необходимый минимум для перехода к платной модели. Ответы не зависели от пола респондентов; возраст играл лишь незначительную роль: интересно, что пожилые люди были