Подземные ядерные взрывы в мирных целях

Кроме того, была пересмотрена технология использования аккумуляторных батарей для питания аппаратурных комплексов. Ранее, по прибытии на рабочий объект, после развертывания аппаратурных комплексов весь цикл работы с ними, начиная с наладки, частных и комплексных проверок и кончая генеральной репетицией и боевой работой, осуществлялся при использовании электропитания только от аккумуляторных батарей (такой порядок был принят на полигонах). Если раньше это требовало очень большого количества аккумуляторов, то теперь было решено все наладочные и репетиционные работы проводить, используя местную сеть переменного тока, благо этот вид электроэнергии присутствует всегда и всюду от передвижных электростанций ПЭС-100. Аккумуляторные батареи теперь использовались только при проведении генеральной репетиции и на боевой работе. При таком порядке использования аккумуляторных батарей количество их значительно сократилось. А это привело к сокращению затрат средств и времени на подготовительные работы.

Для перехода на такой порядок пришлось лишь изготовить несколько комплектов выпрямительных устройств, что не потребовало больших затрат.

Применение щелочных аккумуляторных батарей и использование смешанного электрообеспечения аппаратурных комплексов оказалось особенно эффективным на тех объектах, куда техника доставлялась в разобранном виде с помощью вертолетов. Теперь не требовалось строительства специальных помещений с вентиляцией. Аккумуляторные батареи компоновались в специальных шкафах-контейнерах и располагались вместе с аппаратурой, используясь как стеллажи.

Вернемся к идее разработки своими силами комплекса управления подрывом спецзаряда и физизмерений.

К середине 70-х годов стало очевидным, что разработка комплекса управления ГКТБИП приняла затяжной характер, сам комплекс получался очень громоздким и непригодным для транспортировки иначе, как в стационарно смонтированном виде в кузове машины НГ6А7. В придачу ко всему, схемное построение отдельных узлов требовало некоторых изменений, чтобы комплекс был пригоден для управления подрывом последних типов спецзарядов.

Происходило полное физическое «одряхление» системы «Гранит», отсутствовали радиодетали для замены выходящих из строя (большинство из них было снято с производства), становилось все труднее поддерживать его в более или менее рабочем состоянии. Все это ставило в рискованное положение и заставляло искать какой-то выход. Переделка отдельных узлов «Гранита» была подобна латанию дыр на изношенном кафтане.

А конца разработки комплекса «Мир» не то что видеть — предполагать было невозможно. Такая обстановка заставляла искать выход в разработке нужного комплекса управления своими силами. Уверенности в этом деле придавало то, что был уже приобретен кое-какой опыт по разработке электронных приборов для физизмерений, разработаны и изготовлен прекрасный, не имеющий аналогов прибор контроля зарядки щелочных аккумуляторов, разработан ряд узлов взамен вышедших из строя для системы «Гранит».

Подводя итог всему, можно было однозначно утверждать, что наши специалисты способны были создавать электронную технику на современном, на тот день, уровне, невзирая на отсутствие необходимых условий и наличие запрета.

Преимущество наших специалистов перед такими же специалистами других предприятий, профилированных на разработке электронной аппаратуры, заключалось в том, что они хорошо представляли назначение и условия работы аппаратурных комплексов, на практике определяли требования к этим приборам, принципы их функционирования, и исходя из всего этого, хорошо представляли, какими должны быть эти аппаратурные комплексы.

Идея рискнуть и сделать своими руками нужный нам аппаратурный комплекс была с воодушевлением воспринята лучшими нашими инженерами-энтузиастами.

Поначалу коллектив этих энтузиастов составили те же В. С. Севостьянов и В. К. Капустин, приобретшие некий опыт по разработке электронных приборов для физизмерений Н. В. Андриевский и Б. Б. Клюкин, конструктор печатных электросхем Е. Г. Севостьянова, конструктор-дизайнер П. Б. Могилевский и два техника-монтажника. Руководить этой группой энтузиастов взялся инженер Г. М. Васильев — бывший летчик-истребитель.

Если все перечисленные специалисты проработали в комплексе № 3 с самого начала его организации, несколько раз побывали в экспедициях и в полной мере прочувствовали и специфику работы, и назначение аппаратурных комплексов, то есть хорошо представляли, что и для чего, то Павел Борисович Могилевский проработал у нас год с небольшим, а к нам был переведен из другого подразделения. Инициативы он ни в чем не проявлял, но порученные дела исполнял с большой аккуратностью. И вот однажды, в период между экспедициями, поручили ему изобразить на бумаге, как бы выглядел один из разрабатываемых приборов. А художественные способности его выявили случайно, поручив оформление одного из номеров стенной газеты. И вот Павел Борисович выдал такой дизайн, что глаз оторвать было невозможно. А при разработке комплекса управления он продемонстрировал просто чудеса.

На вопрос: «Что же ты, дружок, скрывал от всех свой талант?» — он ответил: «А я и сам не знал, что способен на это, поручили — вот и сделал».

Слава о художественных способностях Павла Борисовича быстро разлетелась по КБ АТО, и вскоре главный инженер В. В. Плотников распорядился перевести его в группу художников-оформителей (была такая группа при главном инженере).

Наши категорические возражения против неправомерных действий властей предержащих (как, впрочем, не один раз и по другим, более важным делам) успехов не имели. Да и самому П. Б. Могилевскому возражать против перевода не было резона: с переходом на другую работу оклад его увеличился в полтора раза. В нашем же подразделении это могло произойти, повидимому, лишь к моменту ухода его на пенсию. Ведь зарплата в то время выдавалась не за работу, а за ту клеточку, которую занимает работающий в штатном расписании (работать-то было не обязательно). Перемещение же по клеточкам в нашем комплексе № 3 происходило так медленно, что ждать его многим приходилось до старости. Ну да вернемся к делу.

На «большом» техническом совете группы энтузиастов-разработчиков было составлено ТЗ на разработку аппаратурного комплекса управления подрывом и физизмерений, которое исходило из требований, продиктованных жизнью и достижениями современной электронной техники. Трудности, могущие возникнуть при этом, никого не страшили.

Итак, будущий аппаратурный комплекс управления должен удовлетворять следующим требованиям:

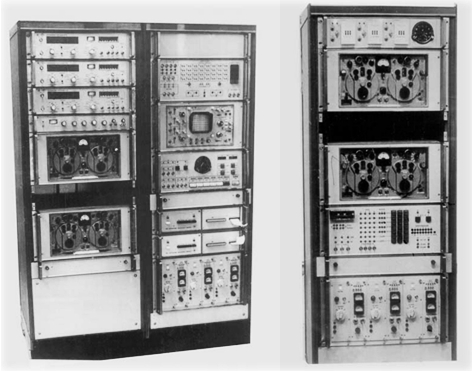

— все узлы должны монтироваться в стандартных ящиках, которые, в свою очередь, должны устанавливаться в стандартные стойки. Ящики и стойки — разработки ВНИИП и изготовлены должны были быть там же по кооперации;

— прочность механических узлов и электрического монтажа должна допускать ударные нагрузки до 10 g;