Подземные ядерные взрывы в мирных целях

Первые шаги самостоятельных разработок были направлены на создание приборов электронной памяти, которые полностью заменили бы осциллографы, и устройств кодирования сигналов и их расшифровки. При этом в качестве элементной базы было решено использовать микромодульные и процессорные устройства, приобретать которые на первых порах предполагалось, используя приятельские связи с другим институтами, а затем — через снабженческие службы под предлогом ремонта действующей электронной аппаратуры (кто из снабженцев может разобраться в правильности обоснования заявки).

Обеспечение механическими узлами в условиях подполья особых сложностей не составляло, поскольку в нашем комплексе № 3 имелась своя механическая мастерская, независимая от опытного производства и от планирующих и контролирующих служб. Хотя эта мастерская до смехотворности была маломощной (два слесаря, один фрезеровщик, один токарь и один мастер — их начальник), она обеспечивала все наши потребности.

Конструкторскую документацию разрабатывать не было необходимости, поскольку использовались стандартные конструкции, имеющиеся в каталогах или заимствованные в смежных с нами институтах. А разработку печатных схем электрических разводок пришлось осваивать самим.

Изготовление печатных электрических разводок на платах осуществлялось в основном в НИИАА, используя хорошие товарищеские связи с его директором Николаем Ивановичем Павловым, с которым я проработал в тесном контакте с 1947 года. Монтаж микромодулей и узлов управления осуществлялся своими силами у себя в лаборатории, сборка приборов и их наладка производились также самими разработчиками. Лишь покраска и химпокрытие узлов приборов для придания им «эстетики» осуществлялись в цехе опытного производства, опять же минуя плановые службы, используя приятельские отношения с производственниками.

Следует отметить, что энтузиастов среди физиков-экспе-риментаторов, работающих не только руками, но и головой, и стремящихся совершенствовать электронную технику, было совсем немного, особенно в военно-сборочной бригаде, которой руководил полковник Н. А. Ерохин, следовавший упорно принципу «мы эксплуатационщики, а не разработчики».

К числу таких энтузиастов следует отнести Николая Николаевича Тарасова, Николая Васильевича Андриевского, Валерия Миайловича Бакшеева, Виктора Михайловича Елина, а возглавлял этот квартет подполковник Гольдич Валентин Григорьевич, который приобрел заряд неугомонных искателей, работая до этого во ВНИИП. Повторюсь, основным направлением работ по совершенствованию действующих приборов регистрации быстропротекающих процессов являлась замена осциллографических регистраторов на приборы электронной памяти с последующей записью результатов измерений на цифропечать.

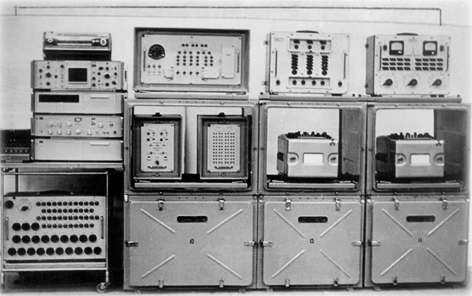

Другим направлением было уменьшение габаритов комплекса, увеличение его разрешающей способности, стойкости к большим ударным перегрузкам, простота монтажа-демонтажа и простота управления.

Современная элементная база позволяла без труда выполнить все эти требования.

Габариты приборов выбирались такими, чтобы они свободно размещались и крепились в стандартной металлической таре на время перевозок, а эта же тара служила для них стеллажами при использовании по назначению.

В результате упорного труда за три года был создан удобный, надежный и неприхотливый к внешним атмосферным условиям аппаратурный комплекс.

Для запоминания, автоматической обработки и фиксации на цифропечать всей информации новый комплекс в своем составе имел в два раза меньше электронных приборов, чем предыдущий.

В процессе эксплуатации этого комплекса после каждого использования в работе почти каждый его узел постоянно совершенствовался, а некоторые узлы заменялись новыми, тем самым повышались надежность регистрации, точность, совершенствовалась автоматизация обработки измеряемых параметров.

Большие хлопоты в межэкспедиционный период представляло аккумуляторное хозяйство, которое уже в 1972 году состояло из нескольких сотен кислотных авиационных батарей типа 12А30 и нескольких десятков автомобильных типа 6СТ.

Все эти аккумуляторные батареи требовали нормальных условий хранения, постоянного ухода за ними и регулярной подзарядки.

Для этих целей на территории предприятия, в здании гаражного типа, предназначенного для профилактического обслуживания подвижной техники (шасси и кузовного оборудования), методом народной стройки, то есть силами инженеров и техников комплекса № 3, потребовалось соорудить фундаментальную выгородку со всем необходимым оборудованием, обеспечивающим вентиляцию, нормальную температуру и влажность, формовку и зарядку аккумуляторов, и стеллажами для размещения полного количества батарей, обособленными отсеками для хранения электролита и размещения зарядных устройств.

Но, несмотря на хорошие условия хранения и своевременное обслуживание, работоспособность аккумуляторных батарей не превышала 3–4 лет, после чего емкость их резко падала и использование по назначению становилось опасным, требовалась замена таких батарей на новые. Для этого требовался солидный резерв аккумуляторов, создавать который было весьма затруднительно из-за отсутствия надлежащих площадей для хранения и трудностей с определением размера резерва при подаче заявки в отдел снабжения на два года вперед. Как правило, аккумуляторы подвергались вынужденному старению еще до начала их использования.

Все это и заставило нас перейти от кислотных аккумуляторов к щелочным, которые тем и хороши, что при хранении не требуют никакого ухода и не теряют своих характеристик при сколь угодно продолжительном хранении.

К середине 70-х годов на многих предприятиях страны был налажен массовый выпуск кадмиево-никелевых аккумуляторов типа КНП-7. Поскольку эти аккумуляторы герметичны и в процессе разрядки не выделяют агрессивных паров, то отпадает необходимость создавать изолированные помещения, и возможно их размещать вместе с аппаратурой. Единственным и весьма существенным недостатком этих аккумуляторов является недопустимость их перезаряда, при котором образуется газовыделение, происходит раздутие герметичного корпуса и возникает возможность его взрыва, то есть упустив момент прекращения зарядки, можно вывести аккумулятор из строя. Если таких аккумуляторов единицы штук, то произвести аккумуляторный подзаряд — дело несложное, необходим лишь тщательный и непрерывный контроль за напряжением на каждом аккумуляторе в отдельности. А если их несколько сотен штук, то какие могут возникнуть осложнения?

Образно выражаясь, это то же самое, что лопатой перекапывать десятки гектаров земли: если копать одной лопатой, то невозможно большую площадь подготовить к посеву за отпущенный природой отрезок времени, а чтобы успеть — сколько нужно человек с лопатами?