Мы разъехались к весне. Наша районная газета в Лубянове была уже поднятым, осиленным делом, и надо было переключаться на другое.

Валентин неожиданно женился, с домом и садом. Правда, года через два снова махнул один в Сибирь. Иван Семенович Панников, говорили, пристроился добычливым и порядочным завхозом в небольшой инвалидной артели. Мы же с Саней поехали поступать в институт и — по-молодому случайно и весело — оказались в другом! А как-то там этот пес новой морозной зимой?..

Сдается, что жизнь не любит всего непомерного, всего без изгиба, без послабления прямого… Очень похоже, что это так. И нет единой направленности во всех ее руслах, притоках, петлях возврата, приливах и отливах. И излишняя последовательность так очевидно непоследовательна перед лицом просторной и щедрой жизни.

И все же… Звала, выкликала в былине Ярославна на крепостной стене. И так же ждет в песне мать.

В повседневной жизни: забудется по хозяйству мать. И примолкнет Ярославна на Путивле. Меняют свои трассы и гнездовья птицы.

Однако из какой непонятной тяги к безмерному все это стало для нас символом непрекратимого? Безмерно и небо… и тишина, в которой смолкают на время новости и истины. И скорости и космос беспредельны… Мы обедняем себя, если забываем о них в повседневной жизни. И тоскуем, когда сознаем эту беспредельность. Ее отголоском в нас поэзия и людская самоотверженность… Снова забываем обо всем, идя по гудящим пестрым улицам.

Вот и во мне нарастает теперь какая-то та же прямизна: ждать, и метаться, и окликнуть. (Не услышат…) Бог весть до чего дотягиваться и вглядываться, без чего в обыденной жизни проще, и не надо бы…

Так, может быть, два тяготения у жизни? И если одно — упрочить и продолжить себя, то другое какое? Как совместить и как угадать всего лишь по нашим высшим точкам и ускользающими чувствами…

Инна Кузьминична

Повесть

«Минаева! Минаева где? Телеграмму ей отдайте, девочки!» — раздалось в коридоре, в стороне общежитийской кухни.

Сквозь убывающий сон она не успела удивиться и испугаться. Только представила, как медлительная Вера Звягина вытирает руки о фартук и берет письмо… нет, телеграмму. А Раечка сбоку старается заглянуть в адрес на бланке, но должна прятать от комендантши свою постирушку — платки и комбинашки в кухонной раковине.

«Инок, на! От кого это?» — Вера все вытирает руки и потом расправляет фартук. Смотрит, как Инна, испуганно скосив глаза, разбирает обратный адрес: из сельсовета послано.

«Мамынька!..»

Пожилая комендантша не уходит. В другое бы время распекла девчонок за пожароопасный абажурчик, вырезанный из цветной бумаги, на темном шнуре проводки под потолком. И за «паутинку» в мороз досталось бы… Рослая рыжеватая Инна вжалась лицом в подушку, выкинув кверху натоптанные капроновые следы.

«Ой, что это она?» «Да тише!» «Да что?..»

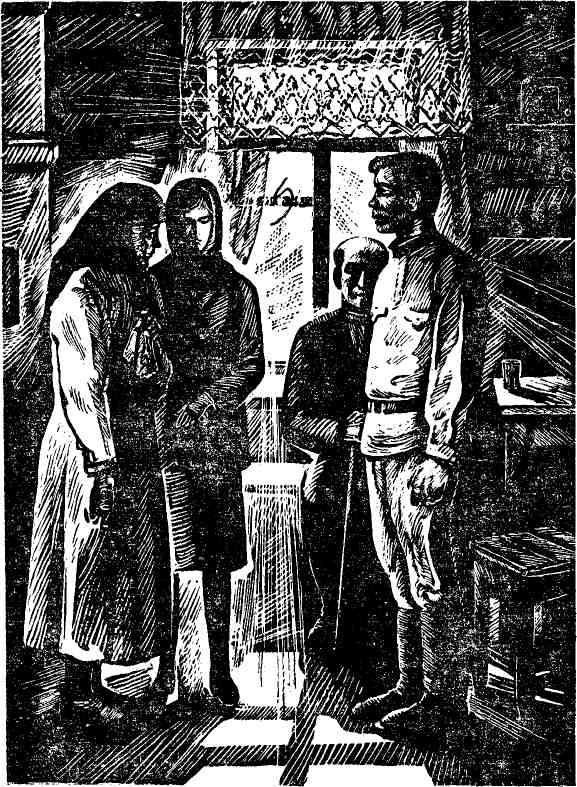

Пустующая койка у двери облита серым суконным одеялом, дальше, у окна, под мятыми голубыми покрывалами, постели Веры и Раечки. Койка Инны сбоку, да проходе. С нее расслабленно свешивалась крепкая рука в остатках загара, и из подушки слышались глухие рыдания.

Телеграмму подобрали, гуще набились в комнату. Что-то говорили… И Минаева на боковой койке сильнее заходилась слезами, отчужденно отворачивалась от расспросов. Рыдала от жалости к себе и от испуга. В смерть матери пока как бы не веря… Еще не отделив полностью в чувствах свое от ее существования. Так бывает, когда еще не оставлено позади детство.

Наконец из комнаты ушли и погасили свет, зачем-то укрыли ее с головой одеялом с пустой койки. Инна обессилела и согрелась под колючим одеялом. И к утру забылась сном…

Да. Вот… На тумбочке деньги лежат. Собрали. Ей доехать до Бурцева. Записка: «Инночка… держись… Мы с тобой, Инночка…» Ее не будили на занятия. Штапельные занавески на окнах в желтых с зеленым букетах плотно задернуты. Вера с ней осталась для присмотра.