Искусство и наука танцевально-двигательной терапии. Жизнь как танец

Вот, что пишет Лабан (Laban, 1960, p. 85): «Человек, научившийся искусно соотносить себя с Пространством, обладает Вниманием. Человек, научившийся искусно соотносить себя с Весом, обладает Намерением и, наконец, он обладает Способностью принимать решения, если научился управлять фактором Времени».

Свобода или сдержанность, или четкость, с которой производится действие, зависят от Потока.

Мы понимаем, что весь представленный здесь материал кажется абстрактным, что все это невозможно понять посредством чтения – нужно двигаться, протанцовывать, кинестетически переживать те ощущения, которые вызывает то или иное усилие или его элемент. Более подробное исследование категорий «Пространство – Внимание», «Вес – Намерение», «Время – Решение», «Поток – Точность» содержится в работе М. Норт (North, 1972). Там ясно и полно описаны значения всех двигательных факторов, которые мы встречаем в движении.

Повседневные движения человека, как правило, варьируются в пределах двух-трех двигательных факторов. Сочетания двух факторов «раскрывают внутренние состояния сознания» (North, 1972, p. 246), отражая внутреннюю установку движущегося. Перечислим их и внутренние состояния: пространство и время (бодрствование), поток и вес (дрема), пространство и поток (отдаленность), вес и время (близость), пространство и вес (стабильность), время и поток (подвижность) (Laban, 1960; Preston, 1963). Сочетания трех двигательных факторов были названы драйвами. Их всего четыре: «страсть» (не используется пространство), «видение» (нет веса), «заклинание» (нет времени) и «действие» (нет потока). Когда свободный или связанный поток добавляется к драйву действия, мы получаем целостное усилие (Bartenieff, Lewis, 1980). Подробное разъяснение всех этих сочетаний не входит в задачи нашей статьи, но важно помнить, что в разные моменты жизни мы их все переживаем и что мы можем наблюдать за ними на сеансах ТДТ.

Интересным представляется идея Лабана о том, что те или иные двигательные факторы легче и естественнее проявляются и воспроизводятся в определенных пространствах. Он называл это родственными свойствами пространства и усилия (Bartenieff, Lewis, 1980). Лабан пишет об этом в связи с двигательной гаммой измерений: «Трехмерный крест способен… привязывать двигательные факторы веса к измерению „вверх – вниз“ (легкое/тяжелое), факторы пространства к плоскости двух сторон (направленный/гибкий), а время… к измерению „вперед – назад“» (Laban, 1950, p. 125). Двигательные факторы лучше понимаются в контексте их родственного пространственного измерения, хотя усилия могут прилагаться в любой области пространства.

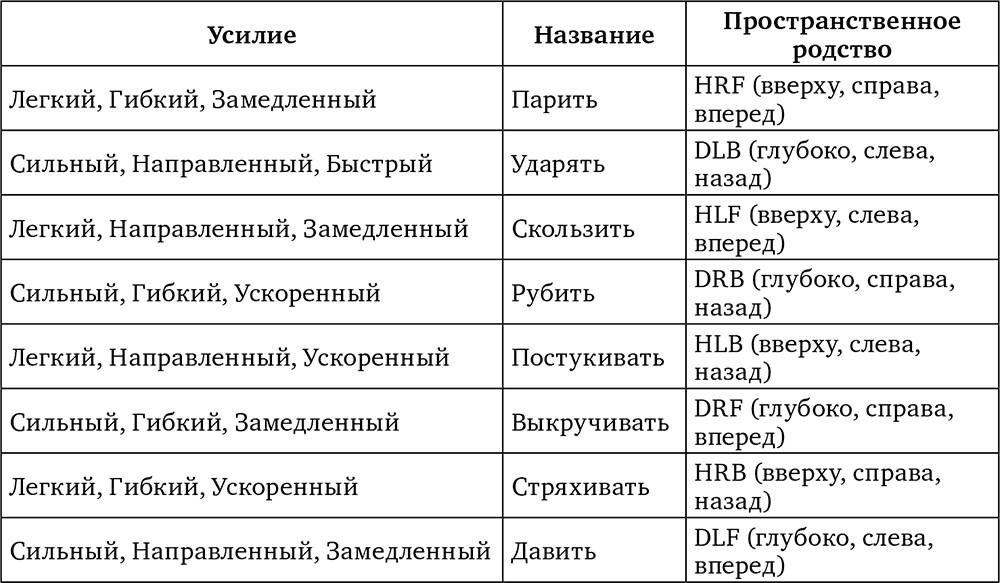

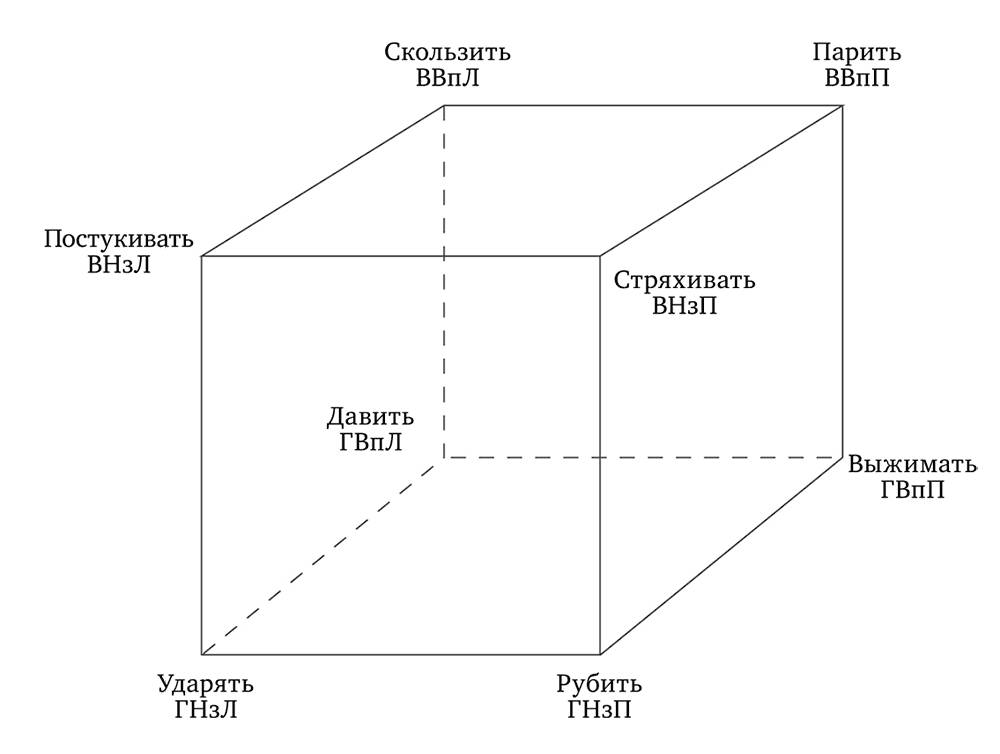

Для целей ТДТ восемь основных усилий, иногда называемых «базовыми усилиями драйва действия» (Laban, Lawrence, 1974; Bartenieff, Lewis, 1980), оказались незаменимыми, поскольку один из принципов ТДТ – поддерживать и развивать движение всего тела целиком (таблица 13.1). Систематизация усилий и действий позволяет легче отслеживать их в движениях пациентов. Пространство, Вес и Время в контексте их пространственного родства позволяют человеку двигаться в пространстве максимально динамично и быстро. Легче понять эту схему, если представить себе тело человека внутри куба с пересекающимися восемью диагоналями, соответствующими восьми усилиям (рисунок 13.3).

Обычно во время сеанса ТДТ терапевт поощряет «резкие» движения, которые кажутся более адекватными способами выражения агрессии или гнева – обычно это пинки или удары. Но гнев могут выражать и рубящие, скручивающие и давящие движения. Повторяющиеся скручивающие и давящие движения могут привести к переживанию тревоги или ощущению силы. Человеку бывает очень важно почувствовать свободу «рубить с плеча». Поскольку использование ритма и формы – основы ТДТ, рубящие движения будут абсолютно безопасны, правильно направлены и подконтрольны.

Переходы

Важная составляющая процесса ТДТ – использование переходов между движением и эмоциональным событием. В течение сеанса ТДТ, как правило, происходит несколько ключевых событий (интервенции, связанные с символическим материалом, телодвижением и вербализацией), между которыми выстраиваются переходы. И переходить от одного к другому можно очень по-разному. Переходы могут быть постепенными, менее постепенными и резкими (Preston, 1963). Примером плавного перехода может быть переход от движения «парения» к «скольжению», меняется только фактор пространства (от гибкого к направленному). При менее постепенном переходе меняются сразу два фактора: например, от парения к легким постукиваниям. В данном случае пространство переходит от гибкого к направленному, а время от замедленного к ускоренному. Наконец, резким будет переход от парения к ударам (легкий, замедленный, гибкий переходит в сильный, ускоренный, направленный). Каждый из трех типов переходов в зависимости от действий танцевально-двигательного терапевта может вызывать разные действия и сопутствующие эмоции. Важный момент в работе с переходами – зная склонности пациента, дать ему возможность пережить максимально комфортно новые и несвойственные ему движения. Например, терапевт замечает, что пациент постоянно использует движения-удары (сильный, ускоренный, направленный), и тогда можно, сохраняя два из трех элементов, постепенно менять третий. Замена «сильного» на «легкий» добавит чувствительности и мягкости, и действие удара изменится на постукивание. Одна из основных идей Лабана заключается в том, что все различные усилия нужно попробовать на себе, пережить, испытать их энергетический потенциал. Чтение и разговоры тут не помогут.

Таблица 13.1. Базовые усилия действий

Овладение переходами облегчает процесс смены одного танцевального действия на другое. Так, сеанс ТДТ проходит непрерывно, а все физические и эмоциональные порывы органически встраиваются в общий процесс развития. Например, резкий переход от «парения» (чувствительный/легкий, тянущийся/замедленный, податливый/гибкий в пространстве), когда вы чувствуете себя над всем происходящим, к «удару» (твердый/сильный, нацеленный/направленный, ускоренный), когда вы даете о себе знать, попадаете точно в цель, вызывает совсем другие эмоции, нежели переход от «парения» к «скольжению», где только гибкость переходит в направленность, позволяя ясно осознать свое местоположение в пространстве.

Пациентка, с которой я занималась ТДТ, постоянно находилась в сфере действия фактора времени. Во всех ее движениях преобладал элемент ускорения – «быстроты». Ее поток был связанным, а в факторе пространства преобладал элемент «направленности». При этом «ускоренность» постоянно требовала от нее обновления; из-за этого она постоянно находилась в лихорадочном состоянии цейтнота. Двигаясь вместе с ней, я понимала, что она осознает свое состояние. Когда я спросила, что будет, если она начнет двигаться медленнее, она сказала, что не любит замедляться потому, что начинает яснее осознавать свои чувства. Пока она находилась в движении драйва видения (без веса), было трудно заставить ее отказаться от привычных элементов ускоренности, связанного потока и направленности. Двигательный фактор веса периодически появлялся, когда мы танцевали вместе. Причем я делала это неосознанно. Просто все, чему я училась, все техники Лабана настолько укоренились в моем теле, что мне легче всего было внести в наше взаимодействие элемент силы/веса. Этот путь, казалось, больше подходил телу, чем насильственное разрушение ее двигательных привычек. Только позже, прослушивая и пересматривая свои записи, я поняла, что произошло. Во время танца ей было важно почувствовать намерение, свое Я, а не уступать или ослаблять свою лихорадочность. Я уверена, что, когда вы настраиваетесь на движения пациента и подхватываете их, проявляя абсолютную эмпатию, память тела, само бессознательное обязательно укажет вам необходимый путь.

Выводы

Необходимость танцевать во время сеанса ТДТ не дает возможности записывать все, что происходит, и анализировать движения непосредственно. Крайне важно, чтобы танцетерапевт мог кинестетически встраивать в свое тело (мышечную память и чувства) движения пациентов так, чтобы потом он мог бы их вспомнить и воспроизвести. Танцевально-двигательный терапевт, таким образом, сохраняет эти движения для дальнейшей работы. Те навыки, которые мы получаем при изучении теории Лабана, повышают уровень понимания движений, поскольку наблюдение за движениями и процесс эмпатического отражения (Sandel, 1993) становятся единым процессом.

Танцевально-двигательного терапевта должна вдохновлять возможность понять, что танец означает для человека. В многочисленных заявках студентов, желающих продолжать обучаться ТДТ, чаще всего встречается фраза «танец изменил мою жизнь». И мы должны надеяться, что через такое преобразование можно помочь пройти и другому человеку. Танцевально-двигательный терапевт постоянно думает о том, как поддерживать огонь танца в себе и в другом человеке. Знание теории Рудольфа Лабана очень помогает в этом деле, поскольку открывает целый мир динамических и пространственных хореографических возможностей.

Мэриан Чейс использовала понятие «базового танца». «Этот термин был введен для того, чтобы отличать такой танец от искусственного, разработанного танца, который создают для развлечения, а не для общения» (Chace, 1968, p. 410). Обучая других, Чейс постоянно говорила об искусстве и эстетике танца, для нее грациозность и изящество были показателями здоровья. Она призывала нас работать со здоровой частью пациента. Танцевально-двигательный терапевт должен быть хорошим танцовщиком, потому что движение и танец – это тот язык, на котором он общается с пациентом (хотя иногда мы и прибегаем к вербализации). При этом обучающихся ТДТ всегда просят абстрагироваться от профессиональных танцевальных техник, соблюдая при этом базовые принципы – фразировку, ритм, пошаговую структуру и т. п. Идеи Лабана углубляют понимание этих процессов, открывая перед нами бесконечные возможности использования пространственных и динамических структур. Так, мы можем автоматически фокусироваться на выражении и общении с пациентом, одновременно вдыхая жизнь и смысл в его танец.

«Все то, что человек выражает движением, невозможно передать словами. Самый простой шаг может передавать нечто, о чем мы даже не подозреваем. И при всяком движении в нас втекает и из нас истекает нечто большее, чем просто нежность и благоговение» (Laban, 1975, p. 35).

Литература

Bartenieff I., Davis M. (1965).