Новые боги. Как онлайн-платформы манипулируют нашим выбором и что вернет нам свободу

Переменная «Новизна публикации» отражает тот факт, что в ленте новостей скорее окажутся новые посты, чем старые сообщения.

Кстати, алгоритм, представленный здесь в сильно упрощенном виде, постоянно адаптируется, так что к моменту публикации «Новых богов» в новостной ленте фейсбука может лежать уже совсем другая логика. Аналогичные алгоритмы есть и на других платформах: LinkedIn, TikTok, Twitter и т. д. Представленная формула иллюстрирует лишь один из возможных вариантов формирования ленты новостей.

В предварительной фильтрации информации как таковой нет ничего плохого. Каждый день по всему миру происходит невероятно много событий, в том числе и внутри нашей личной «социальной сети». Самостоятельно обработать такие объемы информации просто невозможно, поэтому, когда новости предварительно сортируются в соответствии с их значимостью лично для нас, это даже в какой-то степени хорошо. На первых порах фейсбук был устроен совсем иначе: новости от друзей отображались в ленте в хронологическом порядке. Вместе с тем сегодня мы имеем дело с персонализацией контента (как описано выше) и нам важно понимать, в каких сферах предварительная фильтрация контента влечет за собой больши́е проблемы, а в каких ее роль незначительна. Кроме того, нужно учитывать, что новостная лента нацелена на вовлеченность. Цифровым гигантам выгодно, чтобы вы проявляли как можно больше активности. Почему? И снова мы возвращаемся к вопросу о том, что IT-корпорациям нужно больше данных о пользователях. В последние годы мы столкнулись с серьезной проблемой: благодаря алгоритмам фейсбука особую популярность стали приобретать резонансные, порой даже разжигающие ненависть публикации. Эти сообщения мгновенно становятся популярными, потому что привлекают особое внимание пользователей и втягивают в обсуждение больше людей – как раз то, что нужно платформе. Понятно, почему это происходит: в комментарии к таким постам сразу же приходит множество возмущенных пользователей. Чем эмоциональнее сообщение, тем больше вероятность, что люди будут делать импульсивные репосты. А это уже опасно. В вышеупомянутой научной статье Люк Манн пишет: «Дело не в том, что отдельно взятый пользователь испытает возмущение. Возмущение разрастается и распространяется на других, провоцирует и перетекает в другие онлайн-пространства»[387]. Иными словами, гнев и эмоциональные всплески в интернете весьма заразны. Я считаю, что каждому пользователю социальных сетей необходимо внимательно ознакомиться с информацией об алгоритмах фильтрации и постоянно критически оценивать их работу. Только так я как пользователь платформы смогу понять, как формируется моя лента новостей (и что мне не показывают) и на какие эмоциональные рычаги давят определенные сообщения. Наконец, далее мы увидим, что сбалансированный подход к фильтрации контента важен, чтобы получать как можно более объективную информацию о происходящем.

Пузыри фильтров могут быть более или менее опасными в зависимости от их тематики. Если пользователь существует в «пузыре бундеслиги» или «пузыре моды», последствия для общества будут менее значительны, чем в случаях, когда в пузыре замыкается большая группа людей с радикальными политическими взглядами. А чтобы получить общее представление, как данный феномен работает в контексте политики, приведу небольшой выдуманный пример. Для разнообразия сменим платформу и представим себе новостную ленту в твиттере (в любом случае проблемы там примерно такие же, как и в фейсбуке). Заходя на стартовую страницу, пользователь сразу видит поток сообщений, которые с большой вероятностью могут его заинтересовать. Когда я кликаю на логотип с щебечущей птичкой, в моей ленте, как правило, появляются многочисленные записи о последних научных исследованиях в области работы мозга и психологии. Ну вот, теперь вы знаете, как выглядит мой информационный пузырь!

Мой пузырь фильтров – наглядный пример того, что многие пузыри только на первый взгляд выглядят политически безобидными. Казалось бы, что в нем может быть плохого? Как комментарии психологов и исследователей мозга в моей ленте связаны с политикой? Однако известное исследование показало, что психологи, специализирующиеся на личностной и социальной психологии, гораздо чаще придерживаются либеральных, а не консервативных взглядов[388]. Логично предположить, что эта политическая предвзятость может распространиться и на мою ленту в твиттере, то есть в «академическом пузыре» я с большей вероятностью буду сталкиваться с либеральными идеями. Следовательно, мне важно это учитывать и не основывать свои политические взгляды исключительно на новостях (и мнениях) из моей новостной ленты. Что же делать? Взглянуть на мир шире помогают разные источники информации. Например, я люблю читать англоязычный журнал

Итак, мы выяснили, что пузыри фильтров могут влиять на формирование политических взглядов: опасная тенденция, особенно если речь идет о взглядах, не совместимых с Основным законом Германии[389]. Теперь нам понятны методы работы алгоритмов социальных сетей. Тем не менее остается еще один вопрос.

Начнем с эмпирических исследований, в которых рассматривалась возможность возникновения пузырей фильтров в Google. Отфильтрует ли корпорация мои поисковые результаты, если я каждый день буду сообщать ей о своих интересах?

На самом деле данные здесь несколько менее тревожные, чем можно было бы ожидать. В исследовании Седрика Куртуа и др.[390] не было обнаружено никаких доказательств, что история поисковых запросов влияет на то, какие результаты поиска будет Google выдавать пользователю, в частности по общественно-политическим темам[391]. Исследование службы новостей Google, проведенное в Германии Марио Хаймом и его коллегами, также дало весьма позитивные результаты[392]. Google News – сервис, предоставляющий пользователям новости из различных источников и по целому спектру тем (политика, спорт, развлечения и прочие). Если завести в нем аккаунт, при поисковом запросе результаты получаются схожими независимо от предыдущей истории поиска. В 1200 сравнениях между четырьмя фиктивными пользователями различия были обнаружены только в 30 отображенных новостных статьях (то есть в 2,5 % случаев). Однако исследование выявило другую интересную тенденцию: Google News выдавал сообщения от новостных служб Германии, которые довольно слабо представлены в ежедневной новостной повестке. Так, в результатах поиска отображались новости из ежедневных газет

Что касается радикализации, ученые уже несколько лет спорят о масштабах проблем, которые создают (политические) пузыри фильтров. Насколько значим их эффект, если фильтрация информации способствует сплочению единомышленников и изоляции от людей с другим мнением? Даже если пузыри фильтров и могут разделять группы пользователей в соответствии с их взглядами (см., например, исследование польских коллег[393]), согласно американским ученым, пузыри фильтров лишь умеренно влияют на идеологическую поляризацию[394].

Результаты исследования, проведенного командой Маноэля Орта Рибейро[395], выглядят более впечатляюще. Проанализировав более 72 миллионов комментариев к более чем 330 000 видео на 349 различных ютуб-каналах, ученые пришли к выводу, что пользователи со временем переходят от просмотра более мягкого видеоконтента к более радикальному (хотя неясно, приводит ли это к изменению взглядов, и если да, то каким образом). Примечательно, что такая тенденция прослеживалась в первую очередь при анализе поведения пользователей, предпочитающих правую часть политического спектра. Похоже, алгоритм рекомендаций ютуба здесь оказывает токсичный эффект. Система использует слабость человеческой натуры и, провоцируя наше любопытство, шаг за шагом предлагает все более жесткие видеоролики[396].

Мы с моей рабочей группой решили изучить возможные проблемы с пузырями фильтров в Германии, но под несколько иным углом: мы с Корнелией Зиндерманн придерживаемся мнения[397], что пузыри фильтров в соцсетях серьезно влияют на пользователей прежде всего в тех случаях, когда они получают информацию об актуальных событиях

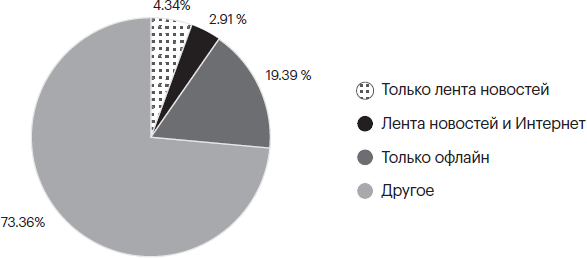

Рис. 6.1. Кто особенно подвержен влиянию пузырей фильтров? Вероятно, это люди, которые получают информацию об актуальных событиях исключительно из социальных сетей (лента новостей фейсбука или других соцсетей) и/или других каналов новостей в интернете. В нашей нерепрезентативной выборке эта доля составила 7,25 % (цифры из исследования Sindermann et al., 2020); см. примечание 397.

Как показывает рис. 6.1, только 4,34 % из нашей выборки сообщили, что следят за актуальными событиями исключительно в социальных сетях. Кроме того, еще 2,91 % респондентов отметили, что просматривают и новостные интернет-сайты. Я исхожу из того, что эти ≈7 % опрошенных, вероятно, реже, чем все остальные, сталкиваются с взглядами, отличными от их собственных, но в будущем мы планируем более точно фиксировать каналы получения информации, так как в данном случае, например, не учитывались подкасты (и тот контент, который люди смотрят или слушают в сети). Пользователи, читающие новости исключительно в ленте соцсетей, подвержены не только негативному влиянию предварительной фильтрации контента, но и повышенному риску столкновения с фейками[398]. В их случае проблему усугубляет невозможность скорректировать картину мира за счет других источников информации. Немногим больше 7 % – на первый взгляд, цифра совсем незначительная. Но если вспомнить, что по состоянию на март 2021 года интернетом пользовались 61,17 миллиона немцев старше 16 лет[399], и спроецировать на этот показатель наши данные, получается, около 4,43 миллиона пользователей из Германии рискуют оказаться в ловушке пузырей фильтров.

Для лучшего понимания эффекта эхокамеры и пузыря фильтров необходимо дополнить наш понятийный аппарат концепцией социальной гомофилии. В главе 3 я вкратце упоминал, что люди охотнее общаются с единомышленниками, и недавнее исследование компании Twitter отчасти подтверждает эту идею. Под руководством Мохсена Мослеха[400] специалисты изучили поведение в сети 1901 пользователя твиттера с учетом их индивидуальных различий в сфере когнитивной рефлексии. Что представляет собой этот психологический конструкт?

Чтобы стало немного понятнее, задам вам следующий вопрос. Представьте, что вы участвуете в городском забеге на десять километров. На последнем километре ноги неумолимо тяжелеют, но незадолго до финиша вам из последних сил удается обогнать человека, занимавшего в забеге второе место. Какое место вы в итоге займете? Правильный ответ, конечно же, – «второе». Но некоторые читатели, возможно, автоматически ответили «первое». Не расстраивайтесь, многие так делают! Людей, которые легко справились с этой или аналогичными задачами, мы можем отнести к рефлексирующему типу; их противоположность – тип интуитивный. Интересно, что анализ сети контактов 1901 пользователя твиттера в исследовании Мохсена Мослеха показал, что интуитивные люди, как правило, были подписчиками тех аккаунтов, которых люди с высоким уровнем когнитивной рефлексии старались избегать, в том числе таких, как @ukmagicfreebies и @top_cashback, то есть страниц, публикующих информацию о скидках. Получается, интуитивные и рефлексирующие люди создают для себя различные онлайн-миры. Конечно, подписка на аккаунты со скидками вряд ли приведет к политическим проблемам. Но недавняя работа Роэ Леви[401] показывает, что встроенные алгоритмы предварительной фильтрации уменьшают взаимодействие с информацией, которая не соответствует установкам пользователя. Хотя именно столкновение с таким контентом, согласно результатам исследования, могло бы сгладить негативное отношение к противоположным политическим взглядам.

Говоря о потенциальном негативном воздействии пузырей фильтров и эхокамер, я бы хотел затронуть концепцию сильных и слабых связей в исследованиях социальных сетей. Как мы уже знаем, единомышленники всегда находят друг друга, а в интернете мы чаще общаемся с теми, кого скорее можно отнести к категории «слабых связей». К «сильным», или тесным связям относятся члены нашей семьи, партнеры и близкие друзья, а к «слабым» – коллеги или люди, с кем мы знакомы лишь поверхностно. Со «слабыми связями» мы общаемся лишь эпизодически, но в наших лентах регулярно появляются новости из их жизни или посты, отражающие их взгляды. Получается, полностью исключить различные точки зрения из новостной ленты невозможно. Сложности точной оценки влияния эхокамер и пузырей фильтров на политическую поляризацию описаны в великолепной статье Пабло Барбера́, тематика которой выходит далеко за пределы идей, затронутых мной в этой книге. Рекомендую к прочтению всем заинтересованным[402].

Вернемся к нашей научной работе, посвященной пузырям фильтров. В исследовании мы не только оценили численность группы, потенциально подверженной влиянию эффекта пузыря фильтров, но и сумели разглядеть за цифрами много интересного. Участники, утверждавшие, что следят за актуальными событиями исключительно в ленте новостей или онлайн, по собственным же оценкам в среднем оказывались менее добросовестными и более невротичными, чем те, кто предпочитает получать информацию из офлайн-СМИ. Здесь внимательный читатель может подумать: «Где-то я уже это слышал». Действительно, в главе 2 я рассказывал об исследовании моей группы ученых, в ходе которого мы обнаружили, что для пользователей всех приложений Meta в среднем (и по сравнению с пользователями других социальных сетей) характерны те же личностные особенности[403]. Таким образом, если у людей повышен невротизм, а уровень добросовестности, наоборот, ниже среднего, мы можем не только предсказать (по крайней мере в некоторой степени), что они с большей вероятностью будут пользоваться инстаграмом, фейсбуком и вотсапом, но и сделать вывод, что им, скорее всего, будет свойственно следить за новостями исключительно в социальных сетях. Оценивая полученные результаты, я хотел бы отдельно отметить, что изученные нами выборки были очень большими. В противном случае мы бы не смогли проанализировать небольшие отклонения в личностных характеристиках между группами. А теперь перейдем к другим факторам, влияющим на восприимчивость к эффектам пузырей фильтров.

Выделив группы пользователей, представленных на рис. 6.1, мы попросили участников назвать число источников информации, к которым они обращаются каждый день. Так мы не только разделили пользователей по критерию выбора онлайн- или офлайн-источников, но и зафиксировали, насколько диверсифицировано их медиапотребление. Выяснилось, что молодые пользователи, женщины, а также люди с более выраженной симпатией к право-авторитарным взглядам (right-wing-authoritarian, RWA) и с низким уровнем открытости к получению нового опыта используют одни и те же источники. Наоборот, люди старшего возраста (и в основном мужчины), а также те, кто менее склонен к право-авторитарным взглядам, демонстрируют большую открытость к новой информации. Здесь стоит пояснить: люди, сочувствующие правым, как правило, уважают авторитет вышестоящих и более склонны к агрессии по отношению к «чужакам», особенно если она санкционирована сверху[404]. Также такие люди предпочитают традиционные ролевые модели и чаще придерживаются консервативных взглядов. О личностной характеристике «открытость к опыту» я уже рассказывал: она присуща интеллектуалам, эстетам, охотно открывающим новые горизонты. Поэтому нет ничего удивительного в том, что те участники нашего исследования, кто принципиально не ходит на выборы, не только назвали наименьшее число источников информации, но и, согласно результатам опроса, оказались на втором месте после избирателей партии «Альтернатива для Германии» по распространенности право-авторитарных взглядов. Показатель открытости к новому опыту в этой группе абсентеистов оказался ниже среднего по выборке.

Как видно из результатов этих первых исследований, наука только сейчас начинает понимать, каким образом пузыри фильтров меняют общественно-политический дискурс и какие группы людей особенно подвержены их влиянию. Кстати, эффект пузыря фильтров может сыграть заметную роль не только в политике. Расскажу реальный случай. Несколько лет назад настоящую сенсацию в СМИ и шок в обществе вызвало самоубийство 14-летней Молли Расселл. Выяснилось, что она искала информацию о селф-харме и суициде в инстаграме. Там действует уже знакомый нам принцип: в момент посещения платформы алгоритм выдает пользователю тот контент, который соответствует его прошлым поисковым запросам и прочим цифровым следам. Поэтому не исключено, что постоянное столкновение с этими темами дополнительно подтолкнуло девушку к уходу из жизни. Ее родители возлагали по крайней мере часть вины за эту трагедию на соцсеть[405]. Кстати, аналогичные механизмы могут действовать, когда люди постоянно сталкиваются в инстаграме и других приложениях с отфотошопленными – говоря шире, приукрашенными – снимками моделей. Подобный визуальный контент может угнетать подростков, ведь они зачастую еще не обладают достаточной психологической устойчивостью, чтобы не обращать внимания на пропагандируемые идеалы красоты. В связи с этим исследователи всё чаще задаются вопросом, насколько, например, навязанные инстаграмом идеалы красоты усиливают склонность к расстройствам пищевого поведения. Статья исследователей Жасмин Фардули и Ленни Вартаняна наглядно продемонстрировала, как активное использование социальных сетей зачастую сочетается с неудовлетворенностью своим телом[406]. В то же время такая взаимосвязь, вероятно, начинает активно проявляться только при довольно длительном использовании социальных сетей. Как показывают приведенные выше примеры, пузыри фильтров могут не только оказывать существенное влияние на политический дискурс, но и создавать убеждения по другим вопросам, в том числе (не)удовлетворенности собственным телом. Конечно, описанный выше случай с самоубийством Молли Рассел – все же крайнее и очень редкое проявление такой тенденции, и, надеюсь, подобная трагедия не повторится в будущем. Тем не менее нам всем пора признать: социальные сети могут оказывать бо́льшее влияние на нашу жизнь, чем может показаться на первый взгляд.

При взгляде на приведенные примеры может сложиться впечатление, будто пагубное влияние пузырей фильтров не выходит за пределы поисковых систем и социальных сетей. На самом деле это далеко не так. Пузыри фильтров действуют в том числе и тогда, когда Алекса, виртуальный помощник от Amazon, запоминает, какую музыку я люблю, и начинает подбирать треки под мой вкус. Кажется, здесь не о чем беспокоиться: мне просто будут выдавать исключительно рок-, фолк- и кантри-музыку. Однако на самом деле и Алекса может повлиять на мои политические взгляды: если я начну спрашивать у нее, что происходит сегодня в мире, выбор новостей будет зависеть от корпорации Amazon! Здесь, как мне кажется, тоже есть пространство для дискуссий. Нам необходимо ясно понимать, кто и для кого фильтрует информацию в различных цифровых источниках.