Новые боги. Как онлайн-платформы манипулируют нашим выбором и что вернет нам свободу

С запада дует легкий ветерок. Убаюкивающий гул теплохода смешивается с ровным шумом волн, сливаясь в неповторимый звуковой фон, и вскоре я перестаю на нем концентрироваться. Море бурлит и грохочет, пока пароход прокладывает себе путь через Тихий океан со скоростью 18 узлов. За ним остается след, напоминающий белое шоссе на синем фоне. Несколько дней назад я отправился с Гавайских островов в Пуэрто-Вальярту. На самом деле теплоход должен был сделать остановку на острове Мауи, где пролегает фантастически красивая Дорога на Хану, а затем причалить к Большому острову с вулканами Мауна-Лоа и Килауэа. К сожалению, все сложилось иначе из-за пандемии коронавируса, которая парализовала весь мир. Президент Дональд Трамп запретил круизным судам останавливаться в нескольких портах США.

Конечно, эти обстоятельства весьма омрачили наш отдых, но все же мы с семьей прекрасно провели отпуск. Особенно мне понравилось на побережье Напали. Несколькими днями ранее мы подошли на маленьком судне к зеленому скалистому зубчатому берегу, и этот вид мгновенно навеял воспоминания о моей юности.

Мне было 16 лет, когда я впервые увидел этот грандиозный прибрежный пейзаж, и случилось это в кинотеатре. Большинство читателей наверняка тоже вспомнят знаменитую сцену из блокбастера «Парк Юрского периода», когда вертолет направляется к острову Исла Нублар. Так вот, Исла Нублар в фильме – это на самом деле северное побережье острова Кауаи.

Я чувствую странное умиротворение, когда смотрю на Тихий океан. Синяя водная гладь простирается до самого горизонта. Бесконечный простор. Интересно, что чувствовали мореплаватели прошлого? Может, у них захватывало дух от свободы, а может, океан казался им западней, из которой нет выхода. Куда бы я ни взглянул, везде лишь волны, волны и снова волны. Солнечные лучи отражаются от водной глади, блеск такой яркий, что приходится прищуриваться. Закрываю глаза и отчетливо ощущаю движение теплохода. Судно равномерно погружается в воду и приподнимается. Вниз-вверх, вниз-вверх. Суши нигде не видно. Только волны и темная синяя вода. Теплоход поскрипывает; вдруг раздается треск, будто где-то отломилась доска. Океан мягко покачивает корабль. Он поднимается и опускается. Взгляд снова устремляется к горизонту. Панорама передо мной напоминает вечный пейзаж старого мастера голландской школы. Мазки кисти теряются в деталях. В конце концов пейзаж начинает жить собственной жизнью. Он преображается каждое мгновение, пусть даже по чуть-чуть. Вода меняет свой облик в зависимости от того, как падают лучи солнца или как волны разбиваются о нос корабля. Волна за волной проходят мимо подобно тому, как мелькают виды в окне поезда. Ветер и океан, чей рокот звучит как молитва – то громче, то тише. Воздух насыщен солью. Я не думаю ни о чем другом и смотрю только на водную гладь, растворяясь в волнах; мгновение – и меня здесь больше нет. Но тут оглушительный бой часов оповещает команду корабля о наступлении полудня.

Возможно, для некоторых читателей такое сравнение покажется натянутым. Но состояние транса, в которое я тогда погрузился, вполне напоминает затягивающий эффект многих приложений. Как мы знаем из главы 3, некоторые разработчики специально стремятся к тому, чтобы пользователь терял ощущение времени и как можно дольше не покидал онлайн-платформу. Но что может предпринять отдельно взятый человек, чтобы защититься от приложений, вызывающих привыкание, и постоянной слежки за цифровым следом? Можем ли мы избежать масштабных манипуляций нашим сознанием и кражи личных данных?

На самом деле каждый может оказать посильное сопротивление технологическим корпорациям. И речь не только об изменении своих привычек, но и о корректировке системных настроек приложений, которыми мы пользуемся. Мы часто недооцениваем силу отдельного человека. Такие гиганты, как Meta, часто хвалятся тем, что дают возможность высказаться каждому. Так давайте все вместе воспользуемся этой возможностью и бросим вызов нынешней бизнес-модели данных, создадим альтернативу существующим социальным сетям.

Альтернативы мы обсудим в следующей главе, а для начала я хотел бы подробно обсудить наши паттерны потребления медиаконтента. Как показывают бесчисленные исследования, Кремниевая долина сумела перевернуть нашу жизнь с ног на голову. Бизнес-модель данных в эпоху экономики внимания и капитализма слежки привела к тому, что все наше существование раскололось на части. Поскольку технологические компании постоянно борются за наше внимание (заходите, здесь есть кое-что суперинтересное для вас!), они целый день атакуют нас при помощи пуш-уведомлений и других психологических уловок. Это настолько раздробляет нашу повседневную жизнь, что сосредоточиться на чем-то попросту невозможно. И я твердо убежден, что от этой фрагментации страдают не только пользователи соцсетей, но и каждый, у кого есть электронная почта. День за днем с раннего утра до поздней ночи нас бомбардируют бесчисленными сообщениями и мы не можем передохнуть ни минуты. В работе моей исследовательской группы с данными из Китая и Германии мы смогли доказать наличие устойчивой связи между проблемным использованием интернета и выгоранием (особенно таким его симптомом, как эмоциональное истощение)[474]. Возможно, в эмоциональном истощении многих сотрудников отчасти виноваты многочисленные электронные письма и общение через другие онлайн-каналы связи. Принимая во внимание все вышесказанное, я хотел бы предложить несколько стратегий, которые могут упорядочить нашу жизнь и вернуть ей цельность.

Я родился в 1977 году, а значит, застал эпоху, когда сообщения передавались в основном почтовой службой и письма оставлял в почтовом ящике почтальон – в моем детстве он обычно приходил по утрам. Для срочных сообщений были телеграммы, и ради такого случая почтальон даже мог прийти во второй раз за день. Был и другой способ быстро связаться с человеком – телефонный звонок, но звонить, к примеру, за границу (да и не только) было дорого (некоторые читатели наверняка об этом помнят). Мобильных телефонов даже в моей юности почти вовсе не существовало. В целом отправка сообщений занимала гораздо больше времени, чем сейчас, поэтому отправитель редко рассчитывал на незамедлительный ответ: все знали, что при имеющихся средствах связи может пройти несколько дней.

В 1990-х годах от электронной почты я ничего особенного не ждал, хоть письма теперь и доходили гораздо быстрее. Убежден, что наше нынешнее стремление немедленно отвечать на электронные письма дополнительно подпитывают такие элементы дизайна, как подтверждение о прочтении, например в вотсапе («дополнительно», поскольку WhatsApp был основан только в 2009 году). Иными словами, сейчас мы применяем принцип двойной галочки к электронным письмам, хоть там такой функции и нет[475]. Если мое предположение верно, то постепенно мы начали воспринимать немедленные ответы как должное. Но есть и другие мнения: Кэл Ньюпорт в своей книге «Мир без электронной почты» («A World Without Email: Reimagining Work in an Age of Communication Overload»)[476] пишет о так называемом цикле реагирования. Это понятие также встречается в работах Лесли А. Перлоу, и под ним подразумевается порочный круг: если я ответил быстро, мой собеседник предполагает, что в следующий раз я, вероятно, пришлю ответ так же быстро. После нескольких подобных взаимодействий обычно закрепляется определенный формат общения.

Многие из нас стараются отвечать сразу, чтобы произвести положительное впечатление на собеседника и чтобы никто не подумал, что нам лень ответить быстро (особенно в профессиональном контексте). В итоге мы тонем в потоке электронных писем. В своей книге «В постели со смартфоном» («Sleeping with Your Smartphone: How to Break the 24/7 Habit and Change the Way You Work»)[477] Лесли А. Перлоу пишет (далее вольный перевод): «Давление, связанное с необходимостью постоянно быть онлайн, имеет, казалось бы, вполне обоснованную причину: например, запросы клиентов, покупателей или коллег из разных часовых поясов. Люди начинают приспосабливаться к этому, в том числе подстраивать свои привычки, связанные с использованием технологий… чтобы реагировать на растущие требования ко времени. А как только коллеги замечают, что им стали быстрее отвечать, они начинают чаще присылать электронные письма».

Нам необходимо наконец найти системное решение проблемы непрерывного потока сообщений. Не обойтись без оптимизации рабочего процесса с использованием таких инструментов, как Trello: проекты стоит четко структурировать посредством онлайн-карт, а задачи – распределить без отправки на общие почтовые ящики и лишнего захламления почты. Однако все это требует времени, и успех, безусловно, также зависит от того, что именно мы делаем на работе. Что же предпринять еще?

В моей рабочей группе, состоящей примерно из 15 человек, я постарался (заново) ввести культуру телефонных разговоров и живого общения друг с другом. Если мои коллеги работают над проектами через один кабинет от меня, я не вижу смысла писать им письмо, содержание которого можно обсудить лично прямо сейчас. Однако я часто нахожусь в разъездах по работе, поэтому не всегда могу быстро переговорить с коллегами из соседнего кабинета. Все же вместо электронных писем я предпочитаю общаться по телефону или – еще лучше – через Skype, Zoom, Facetime и так далее. Почему? Во-первых, набирать множество сообщений, особенно на смартфоне, с моей точки зрения, весьма утомительно. Во-вторых, в текст постоянно вкрадываются опечатки, которые не так легко исправить на телефоне, в отличие от клавиатуры ноутбука, а в-третьих – и это главная проблема, – текстовые сообщения часто вызывают недопонимание.

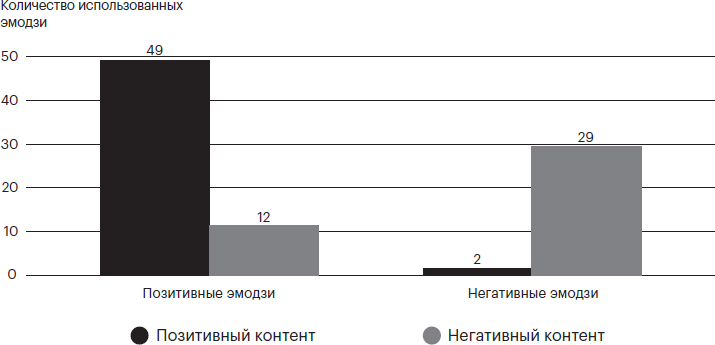

Допустим, мне нужно серьезно поговорить с сотрудником, потому что он допускает слишком много вольностей на рабочем месте. Сколько усилий мне потребуется, чтобы задать сообщению правильный тон, чтобы коллега не воспринял критику в штыки? В устной беседе гораздо легче создать нужную атмосферу при помощи интонации и жестов. К тому же я получу непосредственную обратную связь и смогу сразу отреагировать, направив разговор в конструктивное русло. Тут можно вспомнить о смайликах и эмодзи[478]: их придумали как раз, чтобы «вписать» эмоциональные сигналы в одномерные текстовые сообщения. Однако, к сожалению, следует отметить, что далеко не все эмодзи имеют однозначное толкование[479] и могут восприниматься по-разному в зависимости от контекста. В работе Даантье Деркса[480] было обнаружено, что участники исследования использовали больше смайликов в чате с социально-эмоциональным контекстом (обсуждая, что подарить другу), чем в чате по рабочим вопросам (проектная работа в школе). Это вполне логично: в профессиональной жизни мы вообще общаемся более сдержанно. Получается, в онлайн-мире действуют те же правила, что и при общении с глазу на глаз[481]. Кроме того, исследование показало: при позитивной подаче описанных ситуаций было использовано больше позитивных эмодзи, а при негативной подаче – больше негативных (см. также рис. 8.1). Кстати, меньше всего эмотиконов (с большим отрывом от остальных ситуаций) люди использовали в чате с обсуждением рабочих задач, где информация подавалась в негативном свете (на рисунке не показано).

Рис. 8.1. Количество позитивных/негативных эмодзи, использованных в чатах с позитивным/негативным контекстом (из Derks, Bos & Von Grumbkow, 2007)

Если мы станем уделять больше времени личному общению (совсем без применения технологий, включая Zoom и прочее), то получим несколько неоспоримых преимуществ: во-первых, снизится вероятность недопонимания, а во-вторых, мы перестанем подпитывать все платформы своими цифровыми данными, которые однажды могут быть использованы против нас.

Повторюсь: я убежден, что Кремниевая долина, живущая за счет данных, разрушила структуру повседневной жизни. Пришло время восстановить ее из руин. И речь не только о том, чтобы реже пользоваться электронной почтой. Мы должны шаг за шагом выстраивать свою жизнь на совершенно других принципах общения и потребления цифрового контента.

В главе 3 я подробно описал, как сильно на наше поведение влияют настройки приложений «по умолчанию». На мой взгляд, пора изменить их так, чтобы они не нарушали наш распорядок дня и мы наконец смогли снова спокойно работать. Вспомним недавний пример с почтальоном. Сегодня виртуальный почтальон приходит к многим из нас бесчисленное количество раз за день и приносит все новые и новые сообщения. Мне кажется, важнейшим шагом на пути к решению проблемы должен стать перенос «доцифровой» модели доставки почты на виртуальные рабочие платформы. Как и настоящий почтальон, цифровой в идеале должен приходить только один раз в день.

Эта стратегия уже рассматривалась в научных работах. Результаты исследования, проведенного Костадином Кушлевым и Элизабет В. Данн[482], свидетельствуют, что ограничения на ежедневную проверку электронной почты имеют смысл. В ходе эксперимента ученые сравнили уровень стресса и самочувствие испытуемых в условиях ограниченной и неограниченной работы электронной почты. Дела у людей, которые проверяли почту всего три раза за день, идут значительно лучше, чем у тех, кто мгновенно реагирует на каждое письмо: стресса меньше, стабильнее самочувствие.

Полагаю, результаты этого эксперимента были бы еще важнее, если бы можно было четко обозначить, в какое время отвечать на электронные письма. Например, если всегда проверять электронную почту в 9 утра и в 4 часа дня, остается большой промежуток в несколько часов, когда можно спокойно работать над проектом. Проблема в том, что требования к доступности сотрудников, конечно же, сильно зависят от специфики работы. А значит, каждому следует реалистично оценивать свои возможности. Кроме того, компания должна придерживаться централизованного подхода к обсуждению установленных правил рабочей переписки, чтобы люди не ожидали мгновенных ответов на имейлы. Мои коллеги знают, что я иногда работаю в неурочное время и изредка могу прислать электронное письмо в 11 часов вечера в субботу (примечание: конечно, это исключение, в повседневной жизни я стараюсь придерживаться стабильного рабочего графика). Однако я совсем не подразумеваю, что работал весь день и теперь требую, чтобы коллеги немедленно ответили на мои электронные письма. На самом деле в такие субботние вечера я частенько хожу на домашние матчи ФК «Кёльн», а затем ужинаю с семьей до восьми. Зачем же отправлять письмо в 11 часов вечера? Сегодняшние технологии дают мне возможность выполнять мою работу независимо от графика, что позволяет распределять время между работой и семьей. Поэтому мои сотрудники знают, что им не нужно читать мои письма или отвечать на них в выходные. Для успешной коммуникации в цифровом пространстве также могут пригодиться оповещения об отсутствии. Если меня нет на месте, каждый, кто отправляет мне письмо, знает, что не может рассчитывать на быстрый ответ. Чтобы предотвратить поток писем с уведомлениями об отсутствии работника, может пригодиться онлайн-журнал, который централизованно ведут все сотрудники. Там можно будет узнать, когда коллеги смогут выйти на связь (если дело очень срочное). Некоторые компании, например Daimler, приняли радикальные меры, чтобы защитить сотрудников от завалов из сотен электронных писем в первый день после отпуска[483]. Входящие, пока адресат в отпуске, попросту удаляются, а отправителям сообщают, когда сотрудник вернется на работу. По собственному опыту я знаю, что некоторые электронные письма через несколько дней действительно теряют актуальность.

Думаю, принцип уведомлений об отсутствии было бы неплохо распространить и на социальные сети. Если кто-то отправит мне сообщение, когда меня нет в сети, то получит автоматический ответ, что я снова проверю свой профиль только на следующей неделе, например в среду. Благодаря этому принципу мне бы, возможно, удалось немного уменьшить эффект FoMO, но только если мы с близкими мне людьми договоримся взять определенный перерыв в онлайн-общении. В этом случае я буду знать, что они не будут мне писать, пока я не в сети. Возможно, такой протокол вернет нам давно забытое ощущение летних каникул из детства.