Новые боги. Как онлайн-платформы манипулируют нашим выбором и что вернет нам свободу

А теперь перейдем к оценкам распространенности[444] игрового расстройства. В ходе исследования мы снова использовали наш опросник и выяснили, что анкеты чуть более 3 % геймеров полностью соответствовали клинической картине. Таким образом, из 1429 человек о серьезных проблемах из-за компьютерных игр сообщили 47, что составляет около 3,3 %. Не слишком большой показатель, чтобы раздувать панику по поводу игрового расстройства, однако и полностью игнорировать это явление не стоит.

Меня часто спрашивают, где найти достоверную информацию о том, сколько времени допустимо посвящать видеоиграм. Как видно из методичек ВОЗ, продолжительность игры на компьютере сама по себе не является ключевым критерием для постановки диагноза. Иными словами, главным фактором при определении проблемного поведения из-за компьютерных игр остаются приведенные выше критерии, а сколь именно долго человек сидит за компьютером, приставкой или в телефоне, не так уж важно. Тем не менее очевидно, что люди с игровым расстройством склонны тратить на игры очень много времени. Мы с Халли Понтесом решили немного прояснить этот вопрос: на основе огромного массива данных, собранных с помощью нашей платформы

В предыдущем разделе мы уже убедились, что пол – один из значимых критериев, повышающих риск развития игрового расстройства: мужчины куда более уязвимы перед ним, чем женщины[447]. Но чтобы лучше понять, какие предпосылки могут способствовать этому, стоит рассмотреть и личностные характеристики. В частности, интересно взглянуть на мотивацию геймеров, для чего можно применить популярный метод, предложенный Жолтом Деметровичем и его коллегами[448]. Мы с Халли также использовали его в нашем большом исследовании. В соответствии с данным методом, с точки зрения мотивации, в играх выделяются социальные аспекты («хорошо быть с кем-то вместе»), соревновательные («весело побеждать соперников»), развитие навыков («это повышает концентрацию или скорость реакции») и воплощение фантазий («можно делать вещи, которые не разрешены в реальной жизни»). Кроме того, существуют игровые мотивы, которые обозначаются терминами «коупинг» (преодоление) и «эскапизм» (бегство от реальности). Высокий уровень мотива преодоления характеризует геймеров, которые играют, чтобы снять стресс и улучшить настроение. Как можно легко догадаться, этот мотив уже неоднократно связывали с повышенной склонностью к игровым расстройствам. Однако многие исследования показывают, что с ней связан в первую очередь мотив эскапизма[449]. Люди с высокими показателями эскапизма особенно склонны проводить много времени за видеоиграми, чтобы уйти от повседневной жизни. Такое бегство от реальности приводит не только к изоляции, но и к тому, что проблемы в повседневной жизни не решаются, а, напротив, постепенно накапливаются и усугубляются.

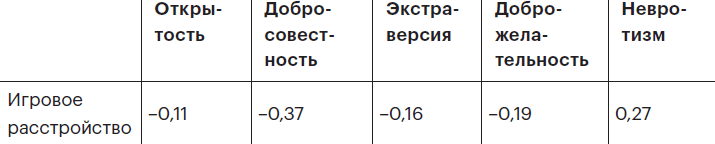

Помимо игровых мотивов, при оценке предрасположенности к игровым расстройствам учитываются и особенности личности. Чтобы правильно понимать многие исследования в этой области, важно знать, что статистическому анализу подвергаются не только лица, полностью соответствующие критериям диагноза «игровое расстройство»[450]. Постановка диагноза, несомненно, важна для лечащих психологов-психотерапевтов и психиатров, чтобы начать соответствующую терапию. На самом деле при игровом расстройстве, как и в случае с характеристиками личности, речь идет не о бинарной оппозиции («здоров / с патологией»), а, скорее, об измеряемой величине. Иными словами, геймеры могут в большей или меньшей степени тяготеть к одной из границ спектра. Я уже использовал такой подход в 2011 году, когда рассматривал связи между типом личности и психологическими расстройствами, связанными с использованием интернета. Тогда ВОЗ еще не завершила разработку критериев для диагностики игрового расстройства. Мы с коллегами провели исследование с участием 592 мужчин и 18 женщин, играющих в шутеры[451], и обнаружили, что высокий невротизм и низкая добросовестность коррелируют с высокой склонностью к расстройствам, связанным с использованием интернета[452]. А если говорить о склонности к игровой зависимости, исследования, проведенные до настоящего момента, выявили связь лишь с одной чертой из «большой пятерки» – низкой добросовестностью.

Табл. 7.1. Исследование с участием 50 925 геймеров из 150 стран показало, что более высокий уровень невротизма и более низкий уровень добросовестности являются основными характеристиками, которые коррелируют с более высокой склонностью к игровому расстройству

Многие читатели могут подумать, что любители стрелялок, возможно, представляют особую группу геймеров, в то время как в работе шла речь о предрасположенности к расстройствам, связанным с использованием интернета в целом. Именно поэтому важно упомянуть и совсем недавние результаты, полученные моей научной группой. Мы попросили 50 925 геймеров из 150 стран ответить на вопросы о себе[453]. Как показано в таблице 7.1, подтвердилось, что шанс чрезмерно увлечься видеоиграми выше у людей с высоким невротизмом и низкой добросовестностью. Кстати, хотел бы отметить, что корреляции, которые я наблюдал, очень хорошо вписываются в общий тренд, описанный в научной психологической литературе. Схожая тенденция прослеживается и при рассмотрении взаимосвязи между чертами личности и склонностью к злоупотреблению социальными сетями.

В настоящее время неясно, насколько применимы критерии ВОЗ для диагностики игрового расстройства в контексте злоупотребления социальными сетями. Как показывает обзор литературы, во многих научных работах, посвященных негативному влиянию социальных сетей на психику, применяется тот же подход, что и к зависимостям. Мы тоже пошли по этому пути в некоторых наших исследованиях. Соответственно, участников исследования спрашивали, мешает ли им использование инстаграма выполнять повседневные задачи. Также мы интересовались, часто ли переписка в вотсапе отвлекает их от работы или учебы. Сидели ли они в последнее время в фейсбуке дольше, чем планировали? И, наконец, продолжают ли активно пользоваться социальными сетями несмотря на то, что уже замечали их негативное влияние? Чувствуют ли они себя некомфортно без соцсетей?

Обратимся к результатам исследования, проведенного моей постдокторанткой Корнелией Зиндерманн, в котором мы изучили ответы более 2600 пользователей фейсбука[454] на десять подобных вопросов. На каждый из них предлагались варианты ответа в диапазоне от 1 (совсем не согласен) до 6 (абсолютно согласен). Таким образом, в сумме участники могли набрать от 10 до 60 баллов, где 10 баллов – наименьший, а 60 – наибольший уровень выраженности проблем, связанных с использованием приложений этих соцсетей. Согласно статистическому анализу, респонденты набрали в среднем 16,16 баллов. Можно сделать вывод, что в целом использование соцсетей не вызывает у участников исследования серьезных проблем. Однако стоит присмотреться к полученным данным повнимательнее – очевидно, что не все вопросы в анкете получили одинаковое количество положительных или отрицательных ответов. Интересный факт: участники чаще всего отмечали, что провели на платформе больше времени, чем планировали изначально (это постанализ данных, в самой статье об этом не говорится)[455].

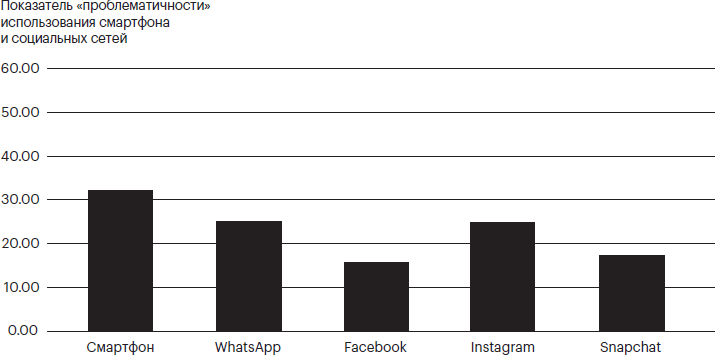

Это еще раз подтверждает тезис, что приложения компании Meta сконструированы таким образом, чтобы побуждать пользователей как можно дольше оставаться на платформе. Кроме того, я хотел бы отметить, что среди более чем 2600 участников исследования были и люди, набравшие высокие баллы. К сожалению, на данный момент не существует официальных критериев, определяющих, какое количество баллов определенно свидетельствует о злоупотреблении одной или несколькими социальными сетями. Также пока неясно, какое сочетание симптомов должно наблюдаться у пользователя, чтобы можно было говорить, что его расстройство связано с использованием именно социальных сетей (а не интернета в целом). Тем не менее я провел дальнейший статистический анализ данных, чтобы выяснить, сколько респондентов ощущали реальные негативные последствия использования фейсбука. Если быть точным, я посмотрел, сколько участников исследования набрали по итогам заполнения анкет 40 или больше баллов (хотя, разумеется, возможно, что они отмечали «3», а затем «5» по другим пунктам, а в среднем получилось «4»). Напомню: все вопросы были сформулированы так, чтобы согласие указывало на проблемы, вызванные соцсетями. В соответствии с этой формой анализа данных 40 (1,5 %) из 2629 человек сообщили о достаточно больших проблемах или сложностях в повседневной жизни из-за чересчур близких отношений с фейсбуком. Интересно, что этот процент хорошо согласуется с результатами двух исследований, оценивавших распространенность расстройств, связанных с использованием интернета, на основе репрезентативной выборки в Германии. Результаты составили от 1 до 2 %[456]. Кстати, всего несколько лет назад в ФРГ было проведено похожее репрезентативное исследование среди подростков от 12 до 19 лет[457]. В рамках исследования Кая Мюллера расстройства, связанные с использованием интернета, были обнаружены у 4,1 % мальчиков и 3,6 % девочек. Это объясняется тем, что у подростков меньше самоконтроля, поскольку их мозг все еще развивается[458]. Таким образом, молодые люди, предположительно, могут быть более склонны к потере контроля над активностью в социальных сетях. Именно поэтому, на мой взгляд, их нужно особенно тщательно защищать от заманчивых предложений IT-корпораций. Когда компания Meta запускает приложение Messenger Kids, ориентированное на детей от 6 до 12 лет, остается только покачать головой[459]. Мне совершенно безразлично, разрабатывалось ли оно специально для детей и встроена ли в него функция родительского контроля. По-настоящему важный вопрос: а зачем вообще детям социальные сети? Я уже рассматривал эту тему в своих книгах «Homo Digitalis» и «Животные эмоции», о которых упоминал ранее. С другой стороны, какова бы ни была судьба Messenger Kids, фейсбук сам по себе менее популярен у подростков, чем другие соцсети. Как мы уже видели в главе 2, молодежь привлекают прежде всего инстаграм и вотсап (а в последнее время также тикток от компании Byte Dance и ютуб от Google). Интересно проследить, как воздействует фейсбук на пользователя при условии, что он может пользоваться и иными соцсетями. В другом исследовании мы с моей группой ученых изучали именно этот вопрос и, помимо злоупотребления фейсбуком, также исследовали проблемное поведение у пользователей инстаграма, вотсапа и снэпчата[460] (см. рис. 7.2). Замечу, что на наши вопросы отвечали пользователи, которые зарегистрированы на всех четырех платформах. В этом случае картина выглядит несколько иначе, чем в работе, посвященной исключительно фейсбуку. В новом исследовании показатель «проблематичности» использования этой социальной сети снова оказался достаточно низким, а вот с другими платформами дело обстояло совсем иначе. По нашим данным, наиболее «проблематичными» в среднем оказались вотсап и инстаграм. Логично, что самый высокий уровень чрезмерного использования наблюдается у смартфона: с его помощью сидят во всех перечисленных приложениях.

Рис. 7.2. В ходе нашего исследования выяснилось, что средние показатели чрезмерного использования инстаграма и вотсапа оказались значительно выше, чем в случаях с фейсбуком и снэпчатом. Поскольку все эти приложения можно использовать на смартфоне, логично, что показатель злоупотребления смартфоном оказался выше всех остальных (Rozgonjuk et al., 2021; см. примечание 460)

В целом, поводов для паники нет: средние значения для исследуемых платформ находились в нижнем диапазоне. Однако участники исследования сообщили о более серьезных проблемах при использовании вотсапа и инстаграма, чем в случаях с фейсбуком и снэпчатом. Что касается методологической части, в нашем исследовании всегда использовалась одна и та же анкета, только в предложениях типа «Я чувствую нетерпение и беспокойство, когда у меня нет под рукой смартфона» в разных версиях слово «смартфон» заменялось на название одного из четырех приложений. Естественно, соответствующая версия анкеты представлялась в том случае, если участник исследования ранее указал, что пользуется той или иной платформой. Впрочем, как уже говорилось выше, все участники исследования пользовались всеми четырьмя соцсетями.

В завершение главы коротко обозначим группы пользователей, наиболее склонные к злоупотреблению различными социальными медиаплатформами. Если в случае с компьютерными играми в группу риска попадают прежде всего мужчины, то в случае с соцсетями (по крайней мере некоторыми) чаще о проблемах заявляют женщины. В нашем исследовании, где приняли участие англоязычные пользователи, женщины набрали более высокие баллы по шкале «проблематичности» использования социальных сетей, особенно инстаграма и вотсапа; в случае фейсбука особой разницы между полами не наблюдалось[461]. Также высокий невротизм и низкая добросовестность коррелировали с повышенным риском злоупотребления фейсбуком. Кроме того, в ходе одного из исследований моей рабочей группы удалось выяснить, что проблемное поведение, связанное с использованием приложений компании Meta, свойственно людям с высокими показателями экстраверсии. В главе 2 я уже подробно объяснял, что экстраверты отличаются повышенной потребностью в социальном взаимодействии, а фейсбук, инстаграм и вотсап прекрасно эту потребность удовлетворяют. Однако некоторые пользователи могут быть в целом склонны к чрезмерной активности в соцсетях. Здесь стоит вспомнить о теории использования и удовлетворения из главы 2, согласно которой использование социальных сетей с целью удовлетворения социальных потребностей само по себе не является патологией, а объясняется древними потребностями человека, идущими еще из первобытных времен. Следуя логике других научных работ, соотношение личностных черт «высокий невротизм / низкая добросовестность»[462] имеет гораздо большее значение для прогнозирования проблемного поведения в контексте расстройств, связанных с использованием интернета. По крайней мере, в этой книге мы уже могли убедиться, что такое сочетание несет определенные риски при развитии как игрового расстройства, так и расстройства, связанного со злоупотреблением социальными сетями. Тем не менее, сравнивая результаты исследований, описывающих использование различных соцсетей, мы видим, что не стоит торопиться с обобщениями: у каждой платформы есть свои значимые отличия и, соответственно, разная аудитория.

А теперь два слова о ключевых вопросах, которые будут беспокоить умы ученых в ближайшие несколько лет. Во-первых, очень важно четко определить, какие форматы использования социальных сетей сопряжены с особыми нагрузками на психику. В настоящее время оживленно обсуждается тезис о том, что активное использование социальных сетей вызывает меньше проблем, поскольку через контакты со значимыми для них людьми пользователи удовлетворяют базовую потребность в общении. А вот пассивное просматривание чужих профилей в социальных сетях и «восходящее сравнение», напротив, чаще коррелируют с более низкой самооценкой и чувством дискомфорта[463]. Поскольку, как известно, у соседа трава всегда зеленее, постоянно сравнивать себя с теми, кто кажется более успешным, может быть вредно: такое поведение способно вызвать зависть и симптомы, характерные для депрессии[464].

Почти все время, пока я писал эту книгу, жизнь нашего общества определял один фактор – пандемия коронавируса. Мне кажется, было бы логично хотя бы вскользь затронуть тему COVID-19, того самого «слона в комнате», о котором все знают, но предпочитают не говорить. Правда, мне не хотелось специально выделять отдельное место в книге под пандемию, поэтому я решил упомянуть ее сейчас, завершая разговор о злоупотреблении социальными сетями. Заодно приведу еще несколько актуальных примеров.

Детские сады то и дело закрываются, а правила, кому, когда и что разрешено, меняются, кажется, каждый час. Во время локдауна в начале 2021 года сады все же работали, но при этом правительство Германии обратилось к гражданам с просьбой приводить туда детей «только в случае острой необходимости». Но что это значит? Дома два взрослых, но им нужно работать удаленно, – это уже острая необходимость или еще не вполне? В общем, в первую неделю января мы с женой решили оставить дочь дома. В результате по вечерам у нас гораздо дольше горел свет, потому что кому-нибудь все равно нужно было доделывать что-то по работе. Но мне, правда, грех жаловаться. Я вполне осознаю, что в условиях пандемии отношусь к числу привилегированных людей, поскольку и у меня, и у жены есть гарантированный доход и наши рабочие графики нужно подстраивать только под расписание дочери. Как и для многих других родителей, для нас это проблема, ведь зачастую бывает так, что и папе, и маме нужно одновременно подключиться из «домашнего офиса» к важной рабочей встрече. До сих пор нам удавалось как можно реже прибегать к помощи цифровой «няни» в виде телевизора или «Передачи с мышкой», но в мире вокруг нас становится все больше экранов, причем еще с раннего детства, и до пандемии это тоже было так. Тема детского экранного времени в цифровую эпоху достойна отдельной главы, если не книги[465]. Я считаю, особенно важно принимать во внимание, что увеличение экранного времени влияет на детей не только напрямую, но и косвенно: пока они сидят в планшетах или смотрят телевизор, они не играют во дворе с другими детьми. А поскольку игра очень важна для развития социальных компетенций и тренировки крупной моторики, ребенку даже в цифровую эпоху нужно достаточно игрового времени – настоящего игрового времени, а не тренировки пальцев на геймпаде.

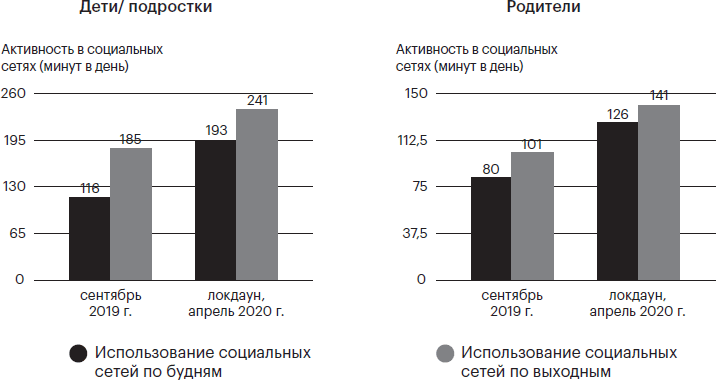

Однако в этой книге я хотел бы остановиться на другой важной теме, связанной с пандемией коронавируса, хотя изучение того, как и во что играют дети в эпоху COVID-19, несомненно, заслуживает большого внимания исследователей в области психологии развития. Новые данные показывают, как во время пандемии изменились привычки геймеров и пользователей соцсетей. Согласно результатам исследования «Медиазависимость 2020», проведенного страховой компанией DAK[466], общее время использования социальных сетей среди постоянных пользователей значительно увеличилось через четыре недели после начала первого локдауна в Германии (исследование проведено в апреле 2020 года) по сравнению с данными за сентябрь 2019 года. При этом дети и подростки в будние дни стали проводить в социальных сетях примерно на 77 минут больше, чем взрослые, чье экранное время увеличилось в среднем на 46 минут (см. также рис. 7.3).

Рис. 7.3. Опрос постоянных пользователей социальных сетей в апреле 2020 года показал значительный рост экранного времени через четыре недели после начала первого локдауна по сравнению с данными за сентябрь 2019 года как среди детей/подростков, так и среди родителей (по результатам исследования DAK «Медиазависимость 2020»; см. примечание 466)

Увеличилось не только экранное время: проведенное в Китае исследование также показало рост числа психологических расстройств, связанных с использованием интернета[467]. Еще одно исследование подтвердило, что в период пандемии среди китайских подростков участились случаи игровых расстройств[468]. В настоящее время идут споры: увеличение времени, проведенного в интернете, – это просто адаптация к пандемии COVID-19 и сопутствующей социальной изоляции или речь уже о зависимом поведении?[469] В одном исследовании с данными из Тяньцзиня в Китае была обнаружена положительная корреляция между страхом перед COVID-19 и зависимостью от социальных сетей[470]. Иными словами, те, кто больше боялся вируса, чаще сообщали о высоких показателях «проблематичности» в контексте злоупотребления соцсетями. Однако на самом деле данные не позволяют достоверно установить, использовали ли участники исследования в Китае социальные сети в качестве инструмента адаптации к условиям пандемии или же более высокая степень злоупотребления социальными сетями приводила к усилению страха перед COVID-19, ведь именно в соцсетях тема нового коронавируса (и сопутствующая дезинформация) обсуждалась активнее всего. Новая работа Веролиен Коберг и коллег позволяет дать ответ на некоторые вопросы[471]. Среди прочего исследователи сообщают, что тревожные люди более склонны использовать социальные сети для адаптации к реалиям пандемии (что говорит в пользу гипотезы адаптации), но в меньшей степени – для поддержания связи с семьей и друзьями.

Кстати, во время пандемии наблюдалось увеличение не только экранного времени (и это мы еще не говорили о рабочих конференциях в зуме, скайпе и других приложениях для видеозвонков). Согласно данным из обзора группы ученых под руководством Анны Купманн[472], 34,7 % респондентов сообщили, что после начала первого локдауна стали употреблять больше алкоголя. В то же время 19,4 % опрошенных заявили, что, напротив, стали пить меньше. Гораздо более масштабное исследование Джейкоба Мэнси[473] с участием более 40 000 человек в Европе показало, что с начала пандемии потребление алкоголя все же снизилось. Однако по сравнению с другими странами в Германии снижение было менее заметным, что объясняется увеличением потребления алкоголя в отдельных подгруппах. Исследователи также отмечают, что с начала пандемии женщины в Германии стали пить немного больше. То же применимо и к тем участникам исследования, которые столкнулись с профессиональными и финансовыми трудностями в связи с коронавирусом.

Глава 8. Стратегии борьбы с фрагментацией повседневной жизни и знакомство с движением Quantified Self