Счастливого дня пробуждения

Я подхожу к телу. Оттягиваю веки и проверяю реакцию зрачка на свет.

Я подкатываю ЭЭГ-аппарат к столу, дребезжат колёсики по стыкам плитки. Панически ищу тюбик с токопроводящим гелем. Наконец нахожу его в ящике с анализами. Обильно смазываю кожу головы и трясущимися руками устанавливаю электроды, путаясь в проводах. Главное – не накручивать себя. Всё будет в порядке! Потому что доктор – такая же константа в моей жизни, как то, что Земля вертится вокруг Солнца. Как гравитация, как видимый свет, составляющий зрительный мир. Моя парадигма и мера вещей. Его смерть – мой горизонт событий, за которым не действует моя теория относительности. А значит, он не может не очнуться!

То, что рефлексов нет… Так, может, просто что-то не так со спинным мозгом получилось, это я исправлю! Я запускаю аппарат и стеклянными глазами смотрю в монитор.

Линии. Ровные, как натянутые провода электропередач. Как чертёж по линейке. Как свежезалитый цемент, как кафельная клетка. Я отшатываюсь и налетаю спиной на стену. Что же мы натворили…

Нет, это… это не смерть мозга! Не может такого быть! Что происходит?!

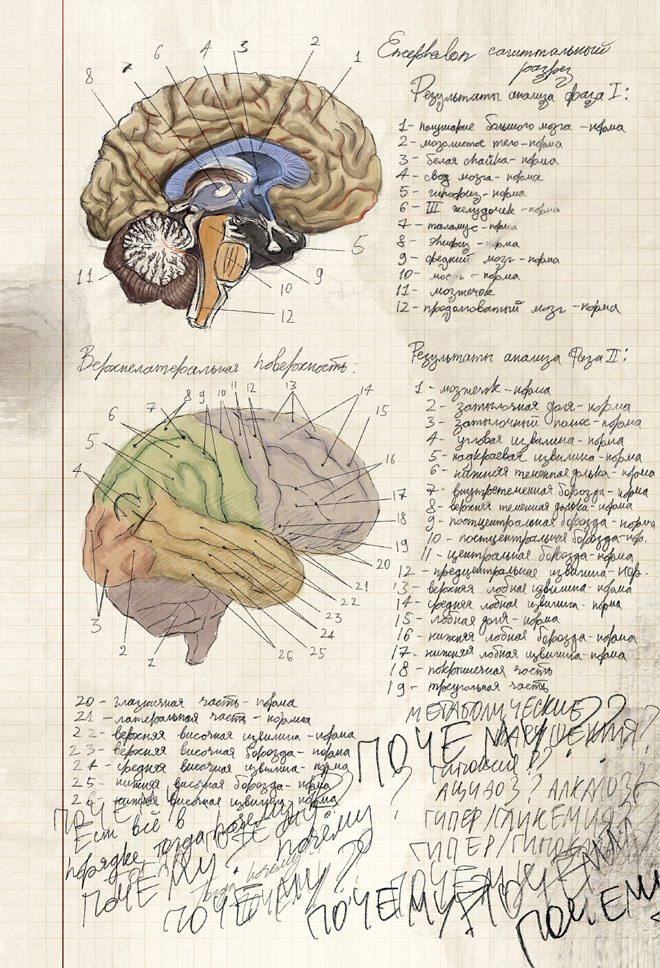

Я начинаю с анализа ликвора[27], проверяю внутричерепное давление, отторжение трансплантата. Беру клеточные пробы, и они не показывают никаких признаков разложения, всё очень стабильно, клеточные функции в норме, просто… Нейроны не показывают жизни. Ни единого аксончика не передаёт ни единого импульса. Тишина. Мёртвая, стылая, глухая тишина. Почему? Почему?! Мышление просто не запустилось. Но это же не мёртвый мозг! Значит, его можно заставить очнуться! Ну же! Что было сделано не так?! Думай! Думай!

Я бью себя кулаками по голове, перепроверяю все записи в ходе операции, делаю сотни анализов, провожу биопсию, даже офтальмоскопию, беру цитологию, состав крови, плазмы, проверяю каждый гормон, любые признаки воспаления – всё в порядке! Но всё так же ни рефлексов, ни электрической активности – ни единого следа нервной деятельности. Отключи мозг от тела – ничего не изменится.

Я сомнамбулой брожу по операционной, натыкаясь на стены: кажется, будто помещение стало меньше, а собственный череп и рёбра мне малы. Я провожу анализы по второму кругу. Потом ещё. И ещё. Сижу над записями, перепроверяю составы, работу аппаратов, даже провожу реанимационную терапию, хотя это ни к чему! И только когда всё плывёт перед глазами и я перестаю понимать, что читаю, до меня доходит, что скоро пойдут третьи сутки без сна.

Всё это время оба тела на искусственном жизнеобеспечении лежат в операционной, как головы Святогора – ни живые, ни мёртвые.

Чем больше времени проходит, тем меньше остаётся надежды. Короткие зимние дни, долгие холодные ночи и бесконечное, нерушимое молчание. Умирающее солнце плывёт низко-низко над горизонтом, бросая в заиндевелое окно косые слепящие лучи, от которых я отгораживаюсь ширмой.

Я перетаскиваю свой матрас в операционную. Трижды провожу краниотомию по свежим швам, чтобы проверить состояние мозга. И каждый раз вижу: всё в порядке. Значит, дело было не в трансплантации. Всё гораздо хуже. Ошибка консервации.

После такого не просыпаются.

Каждый день я надеюсь, что увижу на мониторе электроэнцефалографа ещё хоть что-нибудь, кроме прямых, как стрелы, линий, – но не вижу ничего другого. Засыпая, я устраиваюсь под боком прежнего тела доктора, бодаю его руку, представляя, что это он сам меня гладит по голове, как прежде. И каждый раз рыдания сдавливают лёгкие, ведь я ощущаю разницу между его живыми прикосновениями и этой безжизненной рукой. Две недели минуло с тех пор, как что-то пошло не так. А я ни на миллиметр не ближе. Но я не хочу – не могу сдаться! Что-то же можно поделать! Ну хоть что-нибудь!

«Если ты констатируешь смерть мозга, в моём кабинете на столе тебя будет ждать чёрная папка», – всплывают и всплывают в памяти его слова. Но мне всё кажется, что если я хоть притронусь к папке, то признаю его смерть. С другой стороны… ведь он способен на что угодно, он собрал меня из мёртвой материи, он научился обращать смерть вспять! Может, в этой папке и будет необходимое решение, какая-нибудь волшебная инъекция, которая всё исправит!..

Я поднимаюсь по скрипящим ступеням в тёмный коридор. Его кабинет там, во флигеле, в конце. Я толкаю дверь, и тут же в глаза бросается удивительный порядок, которого в его комнате никогда не бывало: кровать заправлена, все книги убраны на полки, нигде не валяется одежда. И это мне чудовищно не нравится. Будто он готовился.

Я прохожу внутрь и медленно, как под каким-то дурным заклинанием, подступаю к столу. Взгляд непреодолимо магнитится к этой папке, чёрной, матовой и страшной, как могильная плита. Я с деревянной спиной опускаюсь в кресло и открываю её. С белоснежного листа на меня выпрыгивают ровные строчки до боли знакомого почерка, который украшал собой учебную доску и делал сотни пометок в моих конспектах. Не сразу я понимаю, что это за письмо. Слова, буквы знакомые, но смысл до меня не доходит. Я пытаюсь начать заново, пока не получается прочесть: