Факт-карты для бизнеса. Инструменты мышления

Но, как прекрасно когда-то сказал советский методолог и философ Георгий Петрович Щедровицкий, «слова — это гробики для мысли». А факт-карта учит нас думать не словами, а значениями, смыслами, сущностями тех явлений, с которыми мы имеем дело.

Самим же словам отводится лишь роль технического средства, инструмента, мы используем слова лишь для обозначения, номинации. Смотрим же мы не на них, а на те связи, которые возникают в нашей дефолт-системе между сущностями вещей, когда мы выносим их на факт-карту.

Вот почему, чем объёмнее наша факт-карта, чем она точнее отражает то, что происходит, тем больше возможностей в ситуации мы усматриваем. Благодаря ей мы получаем те «маршруты», которые позволяют нам добиться желаемого максимально быстро и с минимальными потерями.

Да, если наша карта грешит ошибками, не содержит важных измерений и составляющих, то наши действия не дадут желаемого результата. Так что, конечно, карта карте рознь.

Всё зависит от точности, от детализации факт-карты, от степени её проработки — причём не просто на бумаге, она не умеет думать, а в вашем собственном мышлении. Чем лучше, подробнее, точнее карта, тем более экономичным и эффективным окажется наш маршрут.

Можно без преувеличения сказать: чьи карты реальности лучше, тот и выигрывает — в бизнесе, в политике, да и в жизни в целом. Чем сложнее ваше видение происходящего — чем оно глубже, объёмнее, детальнее, чем больше в нём простроено взаимосвязей между элементами системы, — тем больше ваши шансы на успех.

Бизнес — это прежде всего интеллектуальное занятие, и в наших интересах иметь такую карту своего бизнеса, которая будет наилучшим образом отражать положение дел в реальности, что позволит нам увидеть на ней идеальные маршруты для наших решений и действий.

Но для создания такой объёмной модели бизнеса одной факт-карты, конечно, недостаточно. Этот вопрос требует специальной проработки в виде более сложной технологии мышления, которая получила название «векторное кольцо».

«Векторное кольцо»

Технология мышления с помощью «векторного кольца» тесно связана с теорией базовых нейронных сетей, а также с типологией, основанной на исследованиях Ивана Петровича Павлова и других великих нейрофизиологов, и получила название «троица».

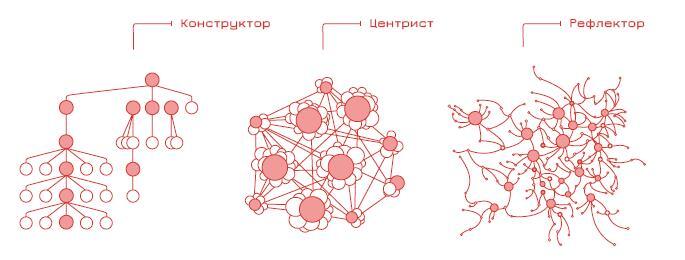

Суть этой типологии в том, что люди сильно различаются между собой по способу конструирования интеллектуальных объектов. Исследования, которые были проведены нами в Высшей школе методологии, показали, что человек в зависимости от типа своего мышления создаёт:

♦ или причинно-следственные модели реальности — «конструкторский тип мышления»;

♦ или модели, организованные по принципу сущностей-семейств, — «центристский тип мышления»;

♦ или модели, в которых очень силён субъективный фактор (то есть собственное ощущение человеком конкретной ситуации или вопроса), — «рефлекторский тип мышления».

Особенности моделирования реальности представителями данных типов мышления, что было показано нами в исследованиях, обусловливают, например, разное восприятие контента.

Так, если один и тот же рекламный ролик смотрят представители разных типов, он — в их субъективном представлении — отличается по содержанию (информационному сообщению), эмоциональному посылу, а кроме того, разные типы обращают внимание на разные его детали и характеристики.

Если посмотреть на то, как представители разных «чистых» типов строят факт-карты, а в особенности — «внутреннюю стаю», то мы легко убедимся, что это вообще разные способы организации «пространства мышления» (рис. 13).

Рисунок 13

Схематичное представление сборки фактов представителями «чистых» типов: конструктором, центристом и рефлектором

Конечно, «чистый» тип мышления — это теория. На практике каждый из нас сочетает в себе все три типа, но мы сильно различаемся по выраженности каждого из них: у кого-то мышление смещено в сторону конструкторского типа, у кого-то — в сторону центриста или рефлектора.