Дарвинизм в XXI веке

У зародышей птиц и млекопитающих сердца закладываются такими же трехкамерными, как у амфибий и рептилий, но затем в них появляется перегородка между желудочками. Группа ученых из США, Канады и Японии попыталась выяснить, как это происходит и чем регулируется. Исходным пунктом исследования стал ранее установленный факт: у всех наземных позвоночных в тканях формирующегося сердца активен ген

Для начала авторы работы посмотрели, как ведет себя этот ген у рептилий — ящериц-анолисов и черепах. Дело в том, что у анолиса сердце чисто трехкамерное, у черепах же в нем есть неполная перегородка. Выяснилось, что поначалу у тех и других

Тогда ученые создали трансгенных мышей, у которых активностью гена

Разумеется, выяснение роли гена

Другой мостик такого рода перекидывает молекулярная филогенетика. Мы уже касались (см. главу 7) этого направления исследований — одного из наиболее бурно развивающихся в современной биологии. Фактически она уже совершила настоящую революцию (или, если угодно, целую серию революций разного масштаба) в самой старой и самой традиционной из всех наук о живом — систематике. Об этом говорят часто и много, в том числе и в популярной литературе. Гораздо реже говорят, что эта революция не сводится к более или менее радикальной перекройке филогенетических деревьев разного калибра (опровержения классических представлений о происхождении членистоногих от кольчатых червей и сближения первых с круглыми червями; доказательство происхождения китообразных от парнокопытных и т. д.). Революция, устроенная в систематике молекулярно-генетическими исследованиями, состоит прежде всего в том, что они разорвали порочный круг, лежавший в самом основании этой дисциплины.

Со времен триумфа эволюционной идеи в биологической систематике утвердилось (и позднее уже не подвергалось пересмотру) представление, что она должна отражать эволюционное родство. Виды, принадлежащие к одному роду, — это виды, отделившиеся друг от друга позже, чем виды из разных родов одного семейства; те, в свою очередь, разделились позже, чем виды из разных семейств, и т. д. Но мы не присутствовали при их эволюции и о родстве можем судить только по их сходству. Однако, как мы знаем, сходные признаки могут возникать и независимо в неродственных группах. Скажем, листья рябины и пижмы до того похожи друг на друга, что пижму в некоторых местных диалектах называют «рябинкой» (тем более что и соцветия пижмы формой напоминают рябиновую гроздь). Но эти растения связаны лишь весьма отдаленным родством, и у каждого из них есть более близкая родня с листьями совсем иной формы. Поэтому систематики в своей работе учитывают не все характерные признаки данного вида или группы, а лишь «имеющие таксономическое значение» — то есть отражающие именно родство.

Но при этом неизбежно получается замкнутый круг: о таксономическом весе признака мы судим по тому, может ли он возникнуть или исчезнуть независимо в неродственных группах, а о родстве групп — по тому, насколько у них сходны таксономически значимые признаки. Конечно, сравнительная анатомия, морфология и систематика родились не вчера и за столетия своего развития составили некоторые представления о том, на какие признаки опираться можно, а на какие — нет. И все же нередко случается, что одни признаки (скажем, морфология взрослой формы) указывают на родство изучаемых существ с одной группой, а другие (например, особенности эмбрионального развития) — на родство с другой. Но не могли же эти создания произойти сразу от двух неродственных групп! Получается, что если морфология права, то эмбриологические сходства в данном случае не имеют вовсе никакого значения — и наоборот. Между тем и те и другие признаки считаются систематически значимыми, и на их сходстве или различии основаны представления о родственных связях многих других групп животных.

Нередко бывает и так, что систематический «вес» признака явно различен даже в относительно близких группах. Например, в одних группах жуков число члеников булавы (одного из отделов усика) — признак, по которому различаются семейства. В других это видовой признак — то есть по нему различаются близкие виды, еще недавно бывшие одним видом. Та же самая картина с числом члеников лапки (последнего отдела конечности насекомого): в одних группах по этому признаку различаются подсемейства, в других — роды или виды внутри одного рода, в третьих — самцы и самки одного вида. А в четвертых — у жуков одного вида, собранных в одной и той же местности, будет разное число члеников лапки, причем как у самцов, так и у самок. Еще более неожиданный пример — вторичная бескрылость. Многие группы жуков по разным причинам в ходе эволюции утрачивают крылья[226] и способность к полету. Но в одних случаях это характерный признак целых надсемейств (то есть самых высоких подтаксонов внутри отряда жуков), а в других крылатые и бескрылые особи могут встречаться внутри одного вида и даже одной местной популяции.

Конечно, если эволюция идет по дарвиновской модели, то так и должно быть: любые признаки прежде, чем стать отличительными чертами видов, родов и семейств, должны возникнуть как индивидуальные вариации у отдельных особей. И если какой-то признак мог возникнуть многократно и независимо, то ничего удивительного, что в каких-то случаях он стал отличительной особенностью крупной группы (родоначальниками которой стали особи, обладавшие этим признаком — причем, возможно, их эволюционный успех даже никак не связан с этим признаком: это могла быть и нейтральная мутация, зафиксировавшаяся у данной группы еще во времена, когда она была всего лишь видом или даже отдельной популяцией), а у других так и остался всего лишь элементом внутривидового полиморфизма. Но от этого не становится менее трудной проблема определения таксономического «веса» признака, а логический круг, лежащий в основе традиционной систематики, не перестает быть порочным.

Вот этот-то гордиев узел и разрубила (или, по крайней мере, попыталась разрубить) систематика молекулярная. Обращение непосредственно к генетическим текстам снимает вопрос о «весе» признака: разночтение в одном нуклеотиде — величина абсолютная, не зависящая от того, какие группы сравниваются, каков их предполагаемый ранг, проявляется ли это разночтение внешне и если да, то как именно. Правда, все это основано на допущении, что замена любого нуклеотида (по крайней мере, в пределах данного гена или иной сравниваемой нуклеотидной последовательности) на любой другой равновероятна и происходит независимо. Но в первом приближении это можно принять — примеров грубого нарушения этого постулата пока не обнаружено. Разумеется, как мы уже знаем, и интенсивность мутагенеза, и частота фиксации нейтральных мутаций (то есть полного вытеснения ими исходной версии) могут сильно различаться как для разных видов, так и для разных участков генома у одного вида. Но при сравнении гомологичных (то есть происходящих от одного исходного) нуклеотидных текстов это имеет значение, только если мы хотим определить абсолютное время их разделения. Саму же последовательность событий (в каком порядке рассматриваемые группы отделялись в эволюции друг от друга) мы можем оценить, даже не зная, как давно эти события случились и как много времени заняли.

Таким образом, молекулярная биология дала в руки систематикам своеобразный «измеритель родства», однозначно показывающий, какое число стандартных молекулярно-генетических событий отделяет два любых вида от их общего предка. И эта оценка — не реконструкция, а непосредственно измеряемая величина, не включающая ничего субъективного или предполагаемого. А поскольку геном одинаков во всех клетках одного и того же организма и на всех этапах его жизни, то молекулярная филогенетика еще и застрахована от курьезных случаев вроде тех, о которых шла речь выше (см. примечание к подглавке «Размер имеет значение»), — когда в качестве самостоятельных видов описывались самцы и самки одного вида, разные стадии его жизненного цикла, разные жизненные формы и даже отдельные части тела.

Разумеется, это не означает, что молекулярная филогенетика может ответить вообще на любые вопросы систематиков. Вспомним о том, что система живых организмов и их родственных связей должна включать в себя не только ныне живущие, но и вымершие, ископаемые формы. Среди последних немало явных родственников тех или иных современных существ, но есть и группы, положение которых в системе природы еще только предстоит установить. Однако у окаменелостей нет никаких нуклеотидных текстов[227]: их ткани давно заместились минеральными соединениями, хранящими лишь форму древних организмов, но не их гены. Палеонтологам волей-неволей приходится работать по старинке, опираясь лишь на морфологические признаки и интуитивно определяя их эволюционный «вес». Впрочем, и здесь молекулярные методы косвенно помогают исследователям: зная молекулярную «стоимость» тех или иных морфологических признаков у довольно большого числа современных организмов, палеонтолог более уверенно выбирает таксономически значимые признаки у своих объектов. Говоря фигурально, если мы можем подсмотреть ответы к значительной части задач в учебнике, то и решить те, к которым ответы не даны, нам будет легче.

Когда заветная мечта вдруг сбывается, она часто разочаровывает. Вот и биологи-систематики поначалу встретили «молекулярную революцию» в штыки. Против нее было выдвинуто множество возражений, сводившихся в основном к тому, что системы, построенные по одному или немногим признакам, всегда в конечном счете оказывались чисто искусственными. На самом деле за этим стояла обида за свою науку, веками добывавшую по крупице знания, которые теперь молекулярные методы в одночасье обесценили, и страх перед дискредитацией традиционных методов исследования. Впрочем, злые языки поговаривали, что неприятие «классическими» зоологами и ботаниками молекулярной систематики определяется отсутствием у них доступа к технике, позволяющей сравнивать молекулярные «тексты», либо неумением на ней работать. И по мере преодоления этих двух трудностей сопротивление «молекулярной революции» должно естественным образом ослабевать.

Последний прогноз в целом оправдался: к 2010-м годам почти все специалисты-систематики уже смирились с непререкаемым авторитетом молекулярных методов и после публикации результатов очередной «молекулярной ревизии» какой-нибудь группы безропотно принимаются за переделку системы. Но бывают случаи, когда выводы молекулярщиков вызывают настоящий бунт — слишком уж абсурдными, ни с чем не сообразными они выглядят.

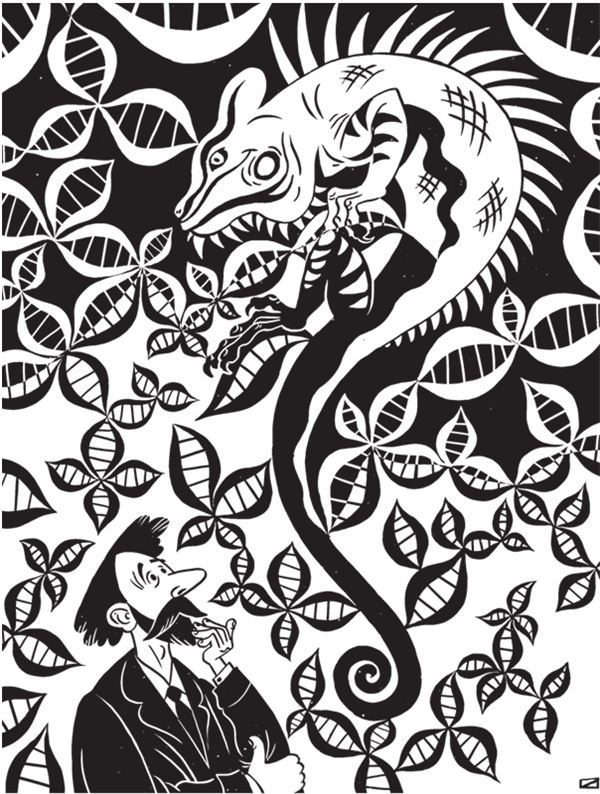

В 2012 году объектом ревизии стали рептилии — точнее, их наиболее многочисленный подкласс, чешуйчатые, куда относятся ящерицы и змеи. Группа молекулярных систематиков из Университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке попыталась разобраться в их родственных связях. Они проанализировали последовательности 44 генов у 161 вида, принадлежащего разным группам чешуйчатых. Получившееся родословное древо, как и следовало ожидать, сильно отличалось от того, что рисовали старые систематики, работавшие традиционными методами.

Особенно скандальным выглядело положение игуан и их родственников — агам и анолисов. В старой системе это была архаичная группа, располагавшаяся у самого основания общего ствола чешуйчатых. В новой — она заняла место одной из самых продвинутых. Причем «сестрами» этой группы оказались безногие ящерицы веретеницы, а «кузинами» — змеи, существа, максимально непохожие внешне на игуан.

Дело в том, что игуаны отличаются множеством архаичных черт: цельный (нераздвоенный) язык, слабо развитое обоняние (при относительно остром зрении), примитивная конструкция «подвески» челюсти к черепу и т. д. Эти черты были у древних предков чешуйчатых, но отсутствуют у большинства современных. Если верить молекулярной филогенетике, то выходит, что эволюция игуан повернула вспять и они заново приобрели целый комплекс предковых черт, причем относящихся к самым разным сторонам их облика и образа жизни. Либо, наоборот, у всех прочих ящериц (а также у всех змей) все эти слабо связанные друг с другом черты независимо эволюционировали в одну и ту же сторону. То и другое с точки зрения эволюционной теории представляется равно невероятным.

Впрочем, альтернатива выглядит еще невероятнее: если верна традиционная систематика, то придется допустить независимое возникновение множества одинаковых «опечаток» в десятках разных генов. Причем эти замены практически нейтральны (не влияют на работу гена и выживание организма), так что сходство наборов этих замен у игуан и веретениц невозможно объяснить параллельной эволюцией.

Таким образом, принятие любой из мыслимых логических возможностей ведет к абсурду. Так или иначе вопрос о соотношении разночтений в молекулярных текстах и родственных связей их обладателей оказался не таким простым и однозначным, каким он представлялся на заре молекулярной филогенетики. Тем не менее никакого более достоверного и убедительного способа установить родство тех или иных групп организмов пока никто не предложил, так что «молекулярная революция» в систематике продолжается.

Нас, впрочем, в данной главе интересует не то, кто прав в этом (и еще некоторых подобных) казусном случае. И даже не то, как следует в принципе подходить к подобным противоречиям. Для той проблемы, о которой мы говорим в этой главе, важно, что молекулярная филогенетика по самой своей природе означает массовое и регулярное сопоставление традиционных (сравнительно-анатомических, сравнительно эмбриологических и палеонтологических) данных с молекулярно-генетическими. И такие скандальные случаи, как с ревизией родственных связей чешуйчатых, в этом смысле наиболее продуктивны, так как недвусмысленно указывают на